SDV時代のゾーンECUには何が求められるか、NXPがMCUを発表:車載半導体(2/3 ページ)

ゾーンアーキテクチャは車両の機能ではなく部位ごとにゾーン分けするため、機能安全の要求レベルが厳しいものと緩いものが混在する場合がある。それぞれの機能同士に干渉が起きることを防がなければならない。S32K5は「コアからピンまで」(NXP マーケティング&技術開発本部 車載MCU&MPU技術部 担当部長の吉沢郁夫氏)をハードウェアで分離する。機能安全の要求レベルが異なる機能をゾーンECUで統合するときにも有効だという。ソフトウェアによる仮想化にも対応する。安全でセキュアなパーティショニングが実装できるとしている。

SDVは販売後も無線ネットワークによるアップデート(OTA:Over-The-Air)を継続して行う。そのため、アップデートの信頼性やセキュリティの将来性も織り込んで開発することが重要だ。S32K5はOTAを前提にしたハードウェアで、MRAM搭載によって高速に対応できる。MRAMは車載向けの16nm FinFETプロセスとしては初めて採用する。

MRAMはフラッシュメモリに対して10〜15倍の速度で書き込みできる。耐久性が高く、最大100万回の書き込みと20年以上のデータ保持も可能であるなどOTAとの親和性もある。また、S32シリーズで共通のハードウェアセキュリティエンジンを搭載する。ポスト量子暗号(PQC)機能など将来のセキュリティ技術にも対応できるとしている。

E/Eアーキテクチャの今後の進化

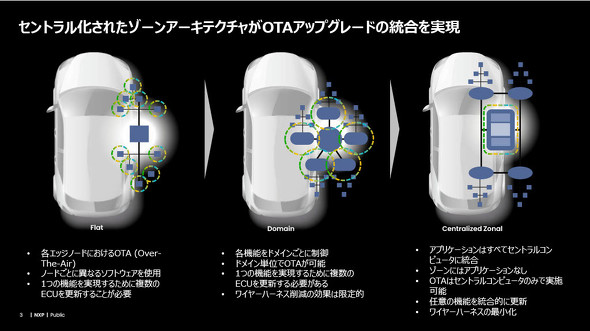

これまでのハードウェア中心のE/EアーキテクチャはECUが車両の至る所に配置され、機能が分散している。そのため、ECUのアップデートを行うには複雑な構造になっている。SDVの実現に向けて、E/Eアーキテクチャをシンプルにしていく必要がある。

具体的には、中央にクラウドと通信できるセントラルゲートウェイ(セントラルコンピュータ)を配置する。セントラルゲートウェイは数個のゾーンECUに接続している。アップデートに対して柔軟なだけでなく、ゾーンECUの増減によってさまざまな車種に対応できるという。ゾーンECUは機能でまとめる必要はなく、クルマの前方/後方のように部位ごとにさまざまな機能のECUを接続する。このようにすることで、ワイヤハーネスの使用量を最小化でき、車両の軽量化にも貢献すると見込んでいる。

ハードウェア中心のE/Eアーキテクチャからセントラルコンピュータを用いるゾーンアーキテクチャに移行するまでは、ドメイン集約型のE/Eアーキテクチャを経る。ADAS(先進運転支援システム)やコックピット、ボディー、パワートレインなど機能ごとにドメインでまとめる。日系自動車メーカーの新車では、2026年以降にドメイン集約型のE/Eアーキテクチャが採用される見通しだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク