ヒートシンクを設計しよう!:CAE解析とExcelを使いながら冷却系設計を自分でやってみる(3)(1/4 ページ)

CAE解析とExcelを使いながら冷却系の設計を“自分でやってみる/できるようになる”ことを目指す連載。連載第3回では、「熱伝達」についておさらいし、ヒートシンクの設計に着手する。

今回は「熱伝達」についておさらいをして、ヒートシンクを設計しましょう。

「ヒートシンクなんてググって、買えばいいじゃん!」と思われるかもしれませんが、ちょうどいいヒートシンクがなかったり、発熱体の最高温度を予測したりする必要があるかもしれないので、最後までどうぞお付き合いください。

熱伝導と熱伝達:1次元問題

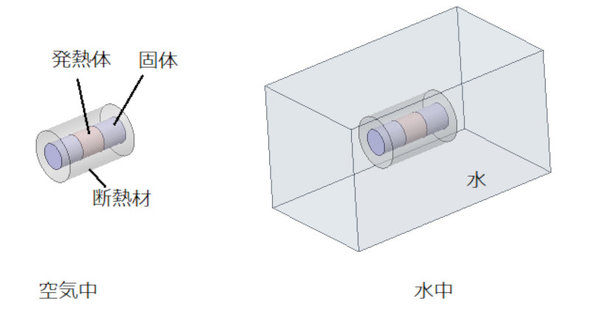

図1のような状態で、発熱体、固体、断熱材があるとします(前回の図1の再掲です)。

図1左側は空気中にある状態、図1右側は水中にある状態です。断熱材は熱を一切通さないとします。発熱体の熱は固体を通り、固体端面の流体(空気か水)と接する面で流体に伝わります。固体端面から流体への熱の移動を熱伝達と呼びます。

動画1は水平に置かれた円柱が温められていき、その熱が空気中に伝わっている際の空気の温度変化です。円柱表面のすぐ近くの空気が温まって膨張し、その密度が低下して上方に移動することで空気の流れが発生します。これを「自然対流熱伝達」といいます。

この空気の流れは左右対称ではなく、蚊取り線香の煙が二度と同じ形にならないように、揺らぎみたいなものとともに変化します。流れ方は変化し、二度と同じ状態にはならないようです。「バタフライエフェクト」という言葉がありますが、初期値敏感性があって蝶々の助けを借りなくてもハリケーンが発生すると思っています。

自然対流熱伝達は風のない室内に置かれた物体周りの熱伝達ですが、風の中に置かれた物体周りの熱伝達を「強制対流熱伝達」といいます。温度分布は少々つまらない絵になるのでここでは割愛します。いずれお見せします。

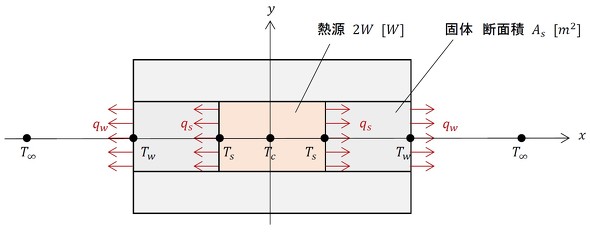

図2に熱伝導と熱伝達の解析モデルを示します。

T∞が少し離れた位置の流体の温度で「主流の温度」と呼びます。前回と同様に右半分のモデルを図3に示します。

T∞の位置のx座標が書いてありませんね。少し離れた位置というか、伝熱界面温度の影響を受けないくらい遠い位置の温度とお考えください。しかし、パイプの中を流れる流体への熱伝達では話は異なり、混合平均温度となります。Tbulkと表記します。流体内の流れは今は考えないことにします。熱流体解析のところで詳しく説明します

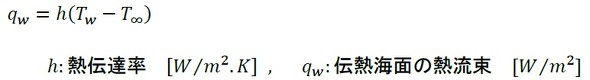

ニュートンによる近似

熱伝達率の定義では「ニュートンによる近似」を使います。図3における伝熱界面の温度Twと主流の温度T∞には次の関係があります(式1)。

式1のhが熱伝達率となります。ネットで検索すると「ニュートンの冷却の法則」が見つかるかもしれませんが、熱伝達率は一定値ではなく、流体の流れ、伝熱界面の温度、それに伴う流体側の物性値変化によって変動するため、熱伝達率を一定値とすると、式1ではあまり精度の高い予測ができないので「近似」と呼びました。近似か法則かの議論は別として、式1は熱伝達率という量の定義式とお考えください。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 超小型EV「mibot」開発に見る“制約を魅力へ変える”設計アプローチ

- 加工不備や配線不良、バッテリー不具合、熱問題 品質課題が顕在化した1月のリコール

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 製造業“現場あるある”かるた<あ行:結果発表> 秀逸作品ぞろいで審査難航!?

- 【レベル9】アセンブリ図面を作成せよ!

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 3Dプリンタ製の型を活用した、回せるネジ型チョコレートの取り扱いを開始

- 3Dモデリングツールの積層造形を支援する機能アップデート

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 【調査レポート】設計・解析業務におけるAI活用の現実と課題

式1

式1