出光興産が全固体電池材料の量産に向け硫化リチウム大型製造装置を建設決定:工場ニュース(2/3 ページ)

出光興産の固体電解質開発の流れと現状の課題

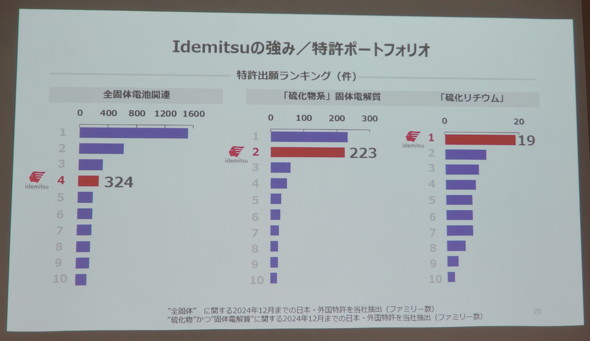

出光興産は1994年に硫化リチウムの製造技術を確立し特許を取得して、2001年に硫化リチウムを用いた硫化物系固体電解質の研究を開始した。2004年には電解液と同等のイオン伝導度を達成した硫化物系固体電解質を開発。2006年には開発した硫化物系固体電解質を用いて硫化物系全固体電池を試作し、「第22回国際電気自動車シンポジウム」(2006年10月23〜28日、パシフィコ横浜)で披露した。「当時は液系のリチウムイオン電池が注目されていた他、電解液を使用しない全固体電池の製造技術がなかったこともあり、全固体電池の実現性そのものを疑問視する声も存在した。そのため関心を集めなかった」(三品氏)。

その後も硫化物系固体電解質の研究開発を進め、2009年に大型全固体電池を示唆するラミネート型の硫化物系全固体電池を試作し、「第1回 国際二次電池展 〜バッテリージャパン〜」(2010年3月3〜5日、東京ビッグサイト)で披露した。その結果、自動車業界で全固体電池への関心が高まっていたこともあり硫化物系固体電解質が注目された。「そこで車載用の全固体電池が硫化物系固体電解質のターゲットになった」(三品氏)。

現在、硫化物系固体電解質の実用化に向けた最大の課題は量産化だ。三品氏は「当社は現状、千葉県内で2つの小型実証プラントを稼働させ、硫化物系固体電解質の量産技術の開発やサンプルの生産を行っている。次のステージとして大型パイロットプラントの建設を予定しており、基本設計をスタートしている。ただ、硫化物系固体電解質は、製造装置における化学反応や加熱により、硫化リチウムなどを含むμmの粉体を加工して生産するため、スケールアップするほど粉体の品質管理が難しい。つまり、小型実証プラントでは粉体の全体に化学反応や加熱を施せた技術も、大型パイロットプラントでは通用しないということだ。現時点では大型パイロットプラントに実装する硫化物系固体電解質の量産技術は確立していない。しかし、当社は石油化学と樹脂の開発で培ってきた粉体/固体の取り扱いノウハウや設備のスケールアップの知見もある。そのため、検証を積み重ねて、量産化を実現できると考えている」と強調した。

硫化物系固体電解質の特徴

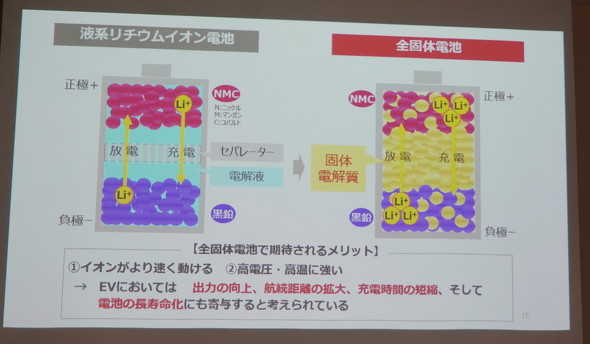

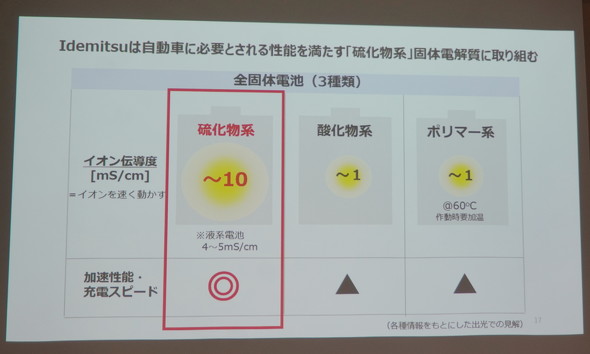

硫化物系固体電解質を用いた硫化物系全固体電池は、酸化物系全固体電池やポリマー系全固体電池と比べて、イオン伝導度に優れる。そのため、バッテリーEV用の電池として使用した場合に、加速性能や走行距離の向上、充電時間の短縮に貢献するとされている。

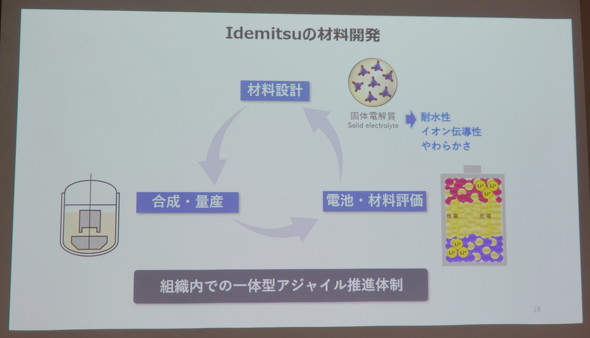

同社では、硫化物系固体電解質の材料設計、電池時/材料時の評価、合成/量産を繰り返し行うことで性能を高めた。その結果、粒子表面が柔らかく、極材との密着性に優れ、体積変化に柔軟な硫化物系固体電解質の開発に成功した。

三品氏は「全固体電池は固体電解質がイオンの通り道となり、正極と負極の間をイオンが行き来することで充放電される。充放電に伴い正極材と負極材に負荷がかかり、膨張と収縮を繰り返す。膨張と収縮を繰り返す正極材と負極材に対して、イオンの通り道である固体電解質は密着していなければならない。当社の硫化物系固体電解質は、温度や圧力の変化が生じても正極材および負極材から剥離しにくいため、これを用いた全固体電池は耐久性が高い」と話す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 【クイズ】トヨタと住友金属鉱山、全固体電池正極材の共同研究開始はいつ?

コーナーリンク