O-RANの推進役に、京セラがオープンな通信インフラ開発のためのアライアンス設立:組み込み開発ニュース(1/2 ページ)

京セラは、オープンな無線アクセスネットワーク(RAN)のインフラ環境実現に向け、けん引役となるべく積極的な働きかけを行う。新たに、AIを活用した5G仮想化基地局を開発し商用化を本格的に開始する他、O-RAN準拠の無線アクセスネットワーク機器を開発するエコシステムとして「O-RU Alliance」を設立する。

京セラは2025年2月18日、オープンな無線アクセスネットワーク(RAN)のインフラ環境実現に向け、けん引役となるべく積極的な働きかけを行う方針を発表した。新たに、AI(人工知能)を活用した5G仮想化基地局を開発し商用化を本格的に開始する他、O-RAN準拠の無線アクセスネットワーク機器を開発するエコシステムとして「O-RU Alliance」を設立する。

オープンな通信インフラ環境のけん引役に

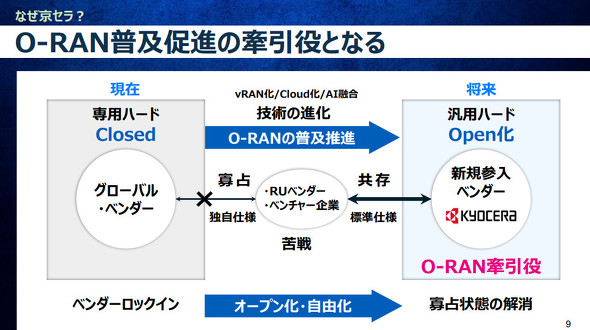

無線通信ネットワークのインフラ関連技術は現在、変革のタイミングにある。5Gの無線ネットワークは主にCU(Central Unit)、DU(Distributed Unit)、RU(Radio Unit)などの機器が独立して設置され、各機器を接続するインタフェースは公開されていないため、限られたベンダーが開発し、市場が占有されている状況だ。従来は品質を確保するために必要だとされてきたが、基地局関連技術の高度化が進む一方で、メンテナンスの負荷などが高まり、これらをオープン化する動きが出てきた。

異なるベンダーの機器を相互接続し、ネットワーク構築の自由度を広げる5G RANのオープン化がO-RAN ALLIANCEなどにより推進されている。また、これらを仮想化するvRANなどの活用も進みつつある。さらに、AIを活用し基地局の高性能化や低消費電力化、保守運用の効率化を可能とするAI-RAN、これらを全てクラウド化するCloud-RANが注目を集めている。

京セラ KWIC 副統括部長の堀正明氏は「特にAI-RANは大きなプレーヤーの変化も生む見込みだ。その中で、京セラはオープンな通信インフラ環境のけん引役となり、ベンダーロックインの状況を打破し、オープンな通信インフラ環境を推進する」と力を込める。

AIを活用した5G仮想化基地局の開発を推進

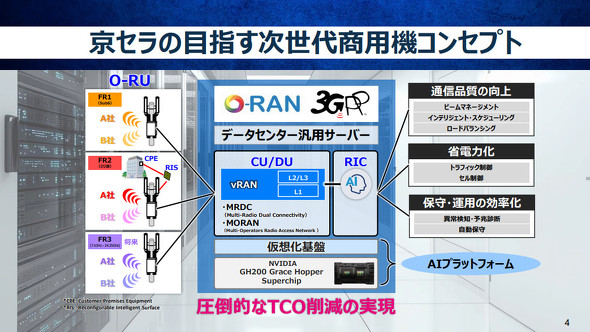

その中でまず京セラでは、AIを活用した5G仮想化基地局の開発を本格的に開始する。京セラが国内外で培ってきた通信技術と仮想化技術を用い、NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchipを活用した汎用サーバ上に基地局機能を実現する。

AIを活用することで、トラフィックの混雑分散や、最適な周波数割り当てを動的に行い、通信の高速化や通信品質の改善を実現する。また、AIがトラフィックを監視し、基地局を構成する機器の使用電力を制御することで低消費電力化にも貢献し、運用や保守に必要な各種設定を自動的に制御、最適化するも可能とする。

京セラが保有するアンテナ技術により、Sub6帯とミリ波帯の異なる2つの周波数帯に対応したO-RAN規格準拠のCU、DU、RUを開発。異なる周波数帯のトラフィックデータを汎用サーバ上のソフトウェアで同時制御することで、トラフィックの急激な増加に対応する。さらに、今後新たな次世代周波数帯が割り当てられた際も、ソフトウェアアップデートで対応可能とするという。さらに、複数の通信オペレーターで基地局設備を共有化し、通信データを処理することも実現する(MORAN)。そのため、基地局の設置数を減らし、通信オペレーターの設備投資や電気料金の削減が可能となる。

堀氏は「RANのAI対応や仮想化については特別なものではないが、京セラでは特にMORAN対応など、TCO(Total Cost of Ownership、総所有コスト)の削減につなげることを重視した。部品から開発しており、米国でのミリ波での実績もある。実際に描いたものを信頼性のある形で実現できることが強みだ」と語っている。

ただ、商用化の時期や売り上げ目標などについては「まだはっきりしたことはいえない。まずは、新たな将来像を目指して進み始めたということを今回は訴えたい」(堀氏)と、方向性を示したのみにとどめた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク

京セラ KWIC 副統括部長の堀正明氏 出所:京セラ

京セラ KWIC 副統括部長の堀正明氏 出所:京セラ