金属ナノクラスターの表面構造制御により水素生成触媒を高活性化:研究開発の最前線

東京理科大学は、粒径1nm程度の微細な金属ナノクラスターの表面構造を制御し、水素生成触媒活性を高めることに成功した。高価な貴金属を使用する電極触媒は、金属使用量を削減できる高活性化が求められている。

東京理科大学は2024年10月25日、粒径1nm程度の微細な金属ナノクラスター(NC)の表面構造を制御し、水素(H2)生成触媒活性を高めることに成功したと発表した。

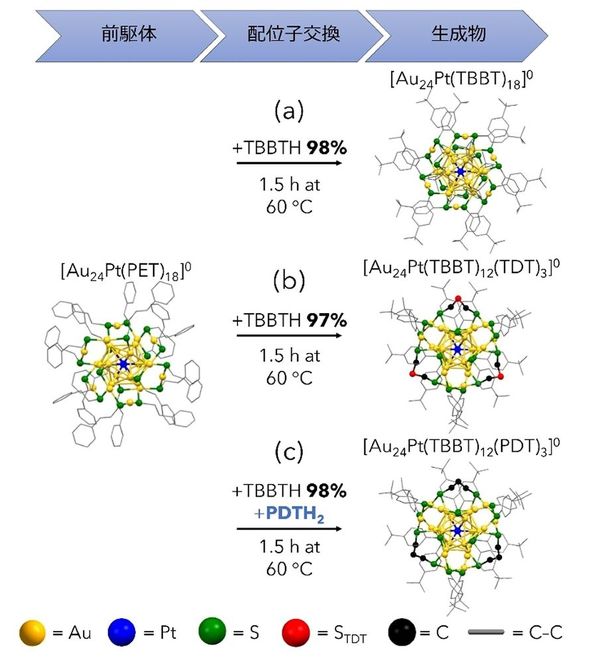

今回の研究では、3通りの配位子交換反応を用い、金(Au)原子に白金(Pt)原子をドープした従来のAuPt合金NCである[Au24Pt(TBBT)18]0に加え、ステープル構造(表面構造)の異なる[Au24Pt(TBBT)12(TDT)3]0、[Au24Pt(TBBT)12(PDT)3]0をそれぞれ合成した。

(a)[Au24Pt(TBBT)18]0、(b)[Au24Pt(TBBT)12(TDT)3]0、(c)[Au24Pt(TBBT)12(PDT)3]0の合成条件と幾何構造[クリックで拡大] 出所:東京理科大学

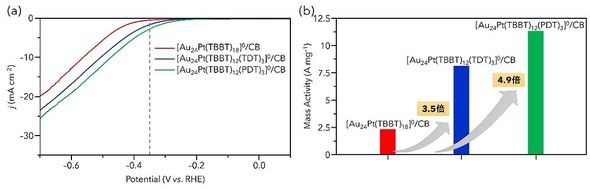

(a)[Au24Pt(TBBT)18]0、(b)[Au24Pt(TBBT)12(TDT)3]0、(c)[Au24Pt(TBBT)12(PDT)3]0の合成条件と幾何構造[クリックで拡大] 出所:東京理科大学この3つの金属NCについて水素発生反応(HER:Hydrogen Evolution Reaction)の活性を調べたところ、[Au24Pt(TBBT)18]0に比べ、[Au24Pt(TBBT)12(TDT)3]0は3.5倍、[Au24Pt(TBBT)12(PDT)3]0は4.9倍に高活性化していることが明らかとなった。

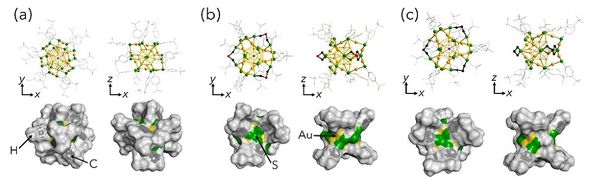

[Au24Pt(TBBT)12(TDT)3]0と[Au24Pt(TBBT)12(PDT)3]0では、TDTやPDTにより、金属コアであるAu原子の溶媒露出表面が大きく、プロトン(H+)のアクセスが容易になりHERが向上したと考えられる。

(a)[Au24Pt(TBBT)18]0、(b)[Au24Pt(TBBT)12(TDT)3]0、(c)[Au24Pt(TBBT)12(PDT)3]0の溶媒露出表面[クリックで拡大] 出所:東京理科大学

(a)[Au24Pt(TBBT)18]0、(b)[Au24Pt(TBBT)12(TDT)3]0、(c)[Au24Pt(TBBT)12(PDT)3]0の溶媒露出表面[クリックで拡大] 出所:東京理科大学水(H2O)からH2を製造する水電解技術は、ネットゼロカーボンに向けたキーテクノロジーの1つだ。しかし、電極触媒に高価な貴金属が使われており、製造コストの抑制のため、金属使用量を削減できる高活性化が求められている。

関連記事

全固体リチウムイオン電池の基部素材として有望な候補物質を発見

全固体リチウムイオン電池の基部素材として有望な候補物質を発見

東京理科大学とデンソーは、これまでに報告されている酸化物固体電解質よりも幅広い温度域で高いリチウムイオン伝導度を持つパイクロア型固体電解質を発見したと発表した。 固体電子移動過程を直接観察できる結晶性ダブルウオールナノチューブを開発

固体電子移動過程を直接観察できる結晶性ダブルウオールナノチューブを開発

東京理科大学は、2種類の配位子を有する環状の亜鉛錯体から、結晶性ダブルウオールナノチューブを開発した。電子ドナー分子をナノチューブ結晶内部に導入し、固体電子移動過程を直接観察できる。 水分解光触媒の水素生成面だけに微細な助触媒を担持する技術を開発

水分解光触媒の水素生成面だけに微細な助触媒を担持する技術を開発

東北大学は、粒径1nm程度の微細な助触媒を、水分解光触媒上で水素ガスを生成する結晶面だけに選択的に担持する技術「結晶面選択的ナノクラスター担持法」を開発した。 アンモニアを高密度で吸着、繰り返し再生できる単分子結晶吸着材を開発

アンモニアを高密度で吸着、繰り返し再生できる単分子結晶吸着材を開発

東京工業大学と東京理科大学は、アンモニアを高密度で吸着する単分子結晶吸着材を開発した。減圧操作によるアンモニアの脱着が可能で、結晶性や吸着量を維持したまま、繰り返し再生できる。 結晶構造から単分子磁石特性を予測するモデルを構築、単分子磁石の発見にも成功

結晶構造から単分子磁石特性を予測するモデルを構築、単分子磁石の発見にも成功

東京理科大学は、金属錯体の結晶構造の3次元座標から構造的特徴を3次元画像として学習する手法を発案し、深層学習を用いて結晶構造データベースより抽出した約2万件のデータから単分子磁石の発見に成功した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- AGCが減収増益、化学品などが不調もモビリティー向け製品が国内で好調

コーナーリンク