穏やかなテクノロジーでスマートホーム市場を切り開くmui Lab:越智岳人の注目スタートアップ(11)(1/3 ページ)

天然木の表面に情報が浮かび上がる、他の製品とは一線を画すユニークなスマートホームコントローラー「muiボード」を開発するスタートアップのmui Labに、これまでの歩みや事業の方向性、スマートホーム市場にかける意気込みを聞いた。

私たちは多くの電子デバイスに囲まれて暮らしている。大小さまざまな液晶ディスプレイやインターネットと接続した電子機器などがあらゆる場所に存在している。こうした当たり前の光景に異議を唱えながら、スマートホームの先端を突き進む企業がある。

京都に本社を置き、スマートホームコントローラーを開発するスタートアップのmui Lab(ムイラボ)だ。同社の「muiボード」は自宅内のIoT(モノのインターネット)家電の操作や温湿度管理、木製のタッチパネルを使ったコミュニケーションが可能なスマートホームコントローラーで、天然木の表面に情報が浮かび上がるユニークなデザインは、液晶画面に情報を表示する一般的なデバイスとは一線を画す。

同社は2019年に発表したmuiボードをアップデートした第2世代品を2024年に発売するとし、先行予約を兼ねたクラウドファンディングでは約2500万円分のオーダーを受けた。ユニークな同社のビジョンと、スマートホーム市場にかける意気込みを取材した。

最初のプロダクトで見えた課題と成長への道しるべ

mui Labはタッチパネル製造や印刷などを手掛けるNISSHAの新規事業として、2017年に設立。2019年には創業メンバーらによるMBO(マネジメントバイアウト)で、NISSHAから独立し、同年に最初の製品となるmuiボードを発表した。

一見して何の変哲もない板のように思えるが、天然木を採用した外装には強いこだわりがあり、ユビキタスコンピューティングの父であるマーク・ワイザー氏が提唱した設計思想「カーム・テクノロジー(穏やかな技術)」を取り入れている。ユーザーの注意を引き過ぎず、生活に溶け込むプロダクトを目指すコンセプトが反映されたmuiボードのデザインは、「CES」など海外の展示会でも注目を集めた。

最初のクラウドファンディングでは国内外から1200万円分(当時の為替レート換算)のプレオーダーを獲得。その後、mui Labはmuiボードの開発で培ったハードウェアやソフトウェアの技術とデザインを生かし、国内の事業会社との実証実験や共同開発にシフトする。

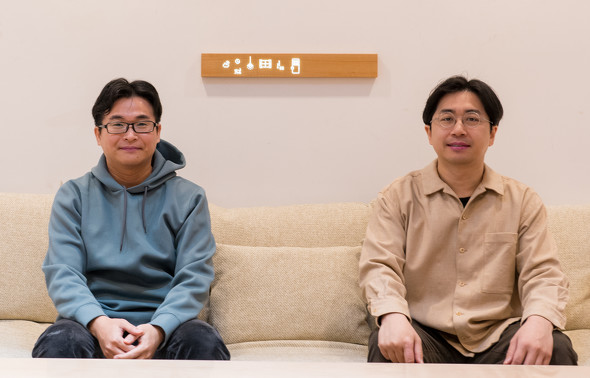

世の中にユニークな製品を届けたいという一心でmuiボードを開発した。しかし、その後の事業開発では、IoTスタートアップならではの困難があったとCTO(最高技術責任者)の久保田拓也氏は振り返る。

「デバイスと連動するクラウド型アプリを開発したのですが、企業との実証実験では外部とのシステム連携にハードルの高さを感じました。法人向けのビジネスを広げていくためには、バックエンド側のシステム開発に注力する必要があったのです。企業との商談でも、自分たちが目指していたことを実現するためには、システム面の柔軟性と拡張性の向上が不可避でした」(久保田氏)

自分たちのデバイスを社会に浸透させるためには、さまざまなシステムと連携することを前提にプラットフォーム化する必要があると判断。2021年からバックエンド側のシステムにプラットフォームとしての機能を追加し、国内のハウスメーカーや住宅事業を展開する企業との協業を加速させた。

同社 CXO(最高体験責任者)の佐藤宗彦氏は、一般的なスマートホームコントローラーとmuiボードの違いは“体験価値”にあると強調する。一般的なコントローラーは通信でつながったデバイスの操作や、HEMS(Home Energy Management System)として収集したデータの表示/制御に力を入れている。一方でmui Labは従来のコントローラーが持つ機能だけでなく、ユーザーの生活に寄り添う仕掛けを提供する。“デバイスらしさ”を極力排除した木のインタフェースもmui Labならではの創意工夫が光る。

「生活空間における家具のような存在でありながら、人が家で過ごす時間や空間を心地よくすることを重視しています。自動化や効率化だけではない価値を持ったデジタルデバイスの体現が、muiボードで目指していることです」(佐藤氏)

その一例が、ワコムと手掛けた「柱の記憶」だ。ペンタブレットで培ったワコムのデジタルインクテクノロジーと、mui Labのこだわりが融合したプロダクトで、専用のペンで柱に書いた文字や絵をクラウド上に記録し、いつでも表示できる機能を持つ。従来のスマートホームコントローラーとしての機能だけでなく、家族間のコミュニケーションを促す仕掛けだ。ワコムにとっては住宅に自社の技術を応用でき、mui Labとしても大企業の持つ技術を自社のプロダクトに効果的に取り込んだコラボレーションとなった。柱の記憶はハウスメーカーの注文住宅にも導入されている。

mui Labはmuiボードの第1世代リリース以降、企業との共同開発に重点を置き、ハードウェアとソフトウェア、クラウドサービスの各領域で改善を積み重ねながら、自らが目指すユーザー体験が実現できるタッチポイントを着実に増やした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?