20kg可搬の協働ロボット発表、重量物のパレタイジング向け:協働ロボット

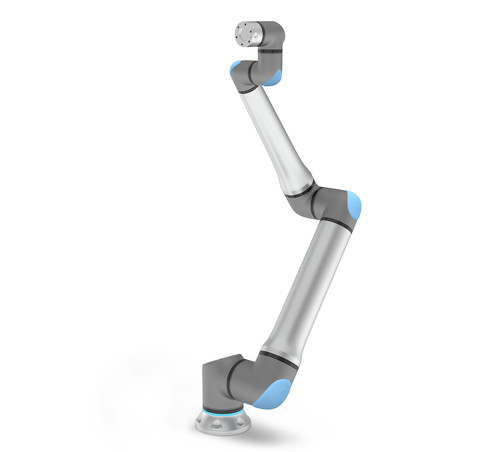

ユニバーサルロボットは2022年6月22日、同社の製品として最大となる可搬重量20kgの協働ロボット「UR20」を発表した。リーチは1750mm、標準TCP速度は2m/sで、サイクルタイムの短縮を実現する。

ユニバーサルロボット(Universal Robots)は2022年6月22日、同社の製品として最大となる可搬重量20kgの協働ロボット「UR20」を発表した。日本では2023年4〜6月の出荷開始を予定している。

リーチは1750mm、繰り返し精度は±0.05mmで、標準TCP(ツール・センター・ポイント)速度は2m/sと従来機の1m/sから向上し、サイクルタイムの短縮に貢献する。また、新たなジョイント構造で部品点数を50%削減し、故障頻度を少なくし、修理も容易にした。主に重量物のパレタイジング用途を想定しているが、加工機のワークの付け替え、溶接などへの提案も予定している。

ユニバーサルロボット 日本支社代表の山根剛氏はオンラインで行われた記者発表会で「中小企業からは、スペースの問題で箱を平積みして出荷する工程がなかなか自動化できない、という声を聞いている。UR20はリーチが長く、可搬重量も大きいため、これまでできなかった作業領域の自動化を提案できる。顧客が求めるサイクルタイムの短縮にも対応できる」と意気込む。UR20の価格については「現時点でまだ出ていない。2022年の10月以降には明らかにできるのでは」(同氏)とした。

2022年度の上期は販売台数、売上高ともに前年同期比増で推移、日本市場の拡大を感じている。「企業の間で協働ロボットへの認知がかなり広がってきている。3〜4年前は一部の企業だけが導入していたが、最近は自動車業界だけでなく電子部品や製薬業界でも使い始めている」(山根氏)。

一方で、障壁として日本の労働者の特殊性を挙げる。「海外と比べると作業内容が非常に多岐にわたり、かつ長期間勤務するので熟練している。日本の場合は完全な省人化ではなく、働いている人の能力をさらに高めたり、より負荷が少なく作業できるようにする提案が必要」(山根氏)だという。

関連記事

協働ロボットのハンドに昇降機を付けて長尺化、45kgの重量物搬送も可能

協働ロボットのハンドに昇降機を付けて長尺化、45kgの重量物搬送も可能

ユニバーサルロボットは「FOOMA JAPAN 2022(国際食品工業展)」(2022年6月7〜10日、東京ビッグサイト)において、同社のロボットとプラグ&プレイで利用できる周辺機器のプラットフォーム「UR+」を活用したパレタイジングなどの自動化を提案した。 事例で振り返る協働ロボットの使いどころ

事例で振り返る協働ロボットの使いどころ

成果が出ないスマートファクトリーの課題を掘り下げ、より多くの製造業が成果を得られるようにするために、考え方を整理し分かりやすく紹介する本連載。第14回では、「使いどころを探すのに苦労する」という声の多い協働ロボットについて、実際の事例をベースに紹介します。 協働ロボットはコロナ禍の人作業を補う手段となり得るか

協働ロボットはコロナ禍の人作業を補う手段となり得るか

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による混乱は2021年も続きそうな兆しを見せている。製造現場でも人の密集や密閉空間による作業が制限される中、これらを回避するために人作業の一部を代替する用途で期待を集めているのが協働ロボットの活用だ。2021年はコロナ禍による働き方改革も含め、製造現場での協働ロボット活用がさらに加速する見込みだ。 人手不足対策で完全自動化は逆効果、人とロボットの協力をどのように切り開くか

人手不足対策で完全自動化は逆効果、人とロボットの協力をどのように切り開くか

人手不足に苦しむ中で、工場でもあらためて自動化領域の拡大への挑戦が進んでいる。その中で導入が拡大しているのがロボットである。AIなどの先進技術と組み合わせ、ロボットを活用した“自律的な全自動化”への取り組みも進むが現実的には難易度が高く、“人とロボットの協調”をどう最適に実現するかへ主流はシフトする。 協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボットを現場で活用するのにどのような工夫が必要か――。ロボット技術の総合展示会「2017国際ロボット展」では、ロボットメーカーおよびユーザー企業によるパネルディスカッション「ロボットフォーラム2017」が実施され、協働ロボットの意義について語った。 機械は人の仕事を奪わない、“人とロボットがともに働く現場”が拡大へ

機械は人の仕事を奪わない、“人とロボットがともに働く現場”が拡大へ

2016年は人工知能関連技術が大きな注目を集めて「機械が人間の仕事を奪う」という議論が大いに盛り上がりを見せた。こうした一方で2017年には「現場」において、こうした動きと逆行するように見える「人とロボットが協力して働く世界」が始まりを迎える。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- ハノーバーメッセ2026はAIを横串に産業変革を示す、新たに防衛生産エリア登場

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

- 山洋電気が定格の200%までの過負荷耐量を備える無停電電源装置

コーナーリンク

ユニバーサルロボット 日本支社の山根剛氏

ユニバーサルロボット 日本支社の山根剛氏