ドローンの“巣”となるドローンポートを国産化、カーボンニュートラルにも貢献:ドローン(2/2 ページ)

年間365日の運用が可能

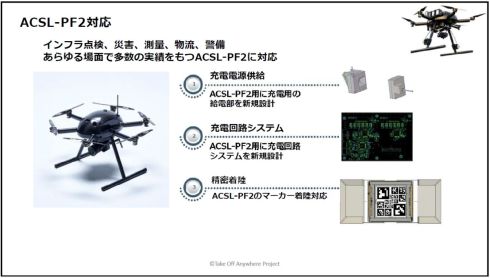

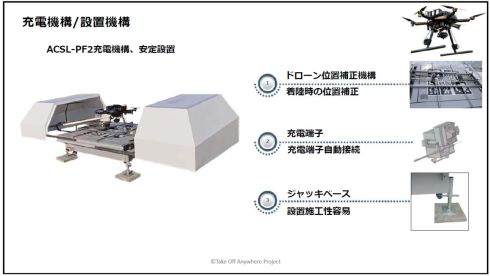

特徴は大まかに分けて「自動充電機構」「開閉機構」「精密着陸の技術」の3つ。「自動充電機構」は、ACSL-PF2の脚部に追加で設置する給電部に自動で位置合わせを行ってから接触充電を行えるようになっている。例えば、ドローンの着陸位置がドローンポートの中央からずれたとしても、位置決め機構によってドローンを中央に動かすことで確実な接触充電を可能にしている。また、充電回路システムも新たに設計した。

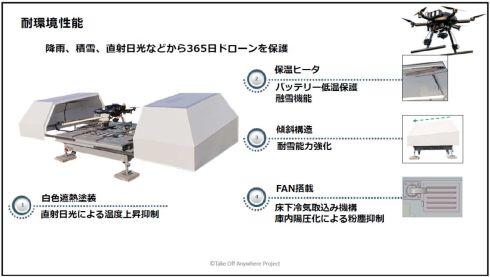

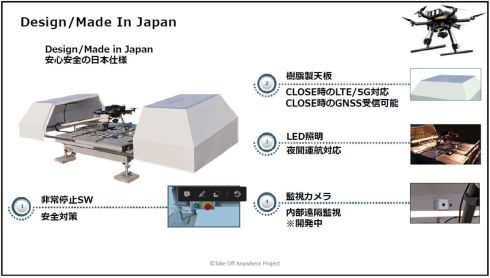

シェルターとなる「開閉機構」によって、待機時のドローンを格納して風雨からの保護や温度管理を行えるので、安定した運航とドローンの長期運用が可能になる。シェルターは白色遮熱塗装を施しているので、夏季の直射日光による温度上昇を抑制できる。併せて、床下のファンによって冷気の取り込みも行える。低温環境によるバッテリーの容量低下などが課題になる冬季は、保温ヒーターでバッテリーを保護し、積雪についても保温ヒーターによる融雪とシェルターの傾斜構造で対応できる。これらの機能によって、ドローンを年間365日運用できるようになるという。また、シェルターを樹脂製とすることで、開閉機構を閉じた状態でもセルラー通信やGNSSの受信を行えるようにした。

「精密着陸の技術」では、ACSL-PF2の機能である2次元バーコードを用いたマーカー着陸に対応している。この他、安全対策用の非常停止スイッチ、ドローンの夜間運用に対応するためのLED照明も備えている。ドローンポート内部を遠隔監視するための監視カメラも開発中である。

今後の開発の方向性では、ACSL-PF2以外のドローンへの技術展開として、ACSLが2021年12月に発表した国産ドローン「SOTEN」などへの対応を検討している。SOTENが国内の公共分野をはじめ一定の採用が見込まれることから、自動充電機構については非接触充電の採用も候補に挙がっているという。

湯浅氏は、TOAプロジェクトで今後注力していく第1弾領域としてカーボンニュートラルを挙げた。ドローンポート自身のエネルギーを自己完結で賄い、ドローンを自動で飛行させることを目指す。これによって、ドローンを運ぶために使用していたクルマなどのCO2排出を低減できるようになる。また、CO2削減で重要な役割を果たす森林を管理するドローンを用いたソリューションの開発にTOAプロジェクトとして取り組む方針を打ち出した。

関連記事

2022年は国産ドローン元年となるか、目視外飛行可能なレベル4に向け急発進

2022年は国産ドローン元年となるか、目視外飛行可能なレベル4に向け急発進

2020年9月の政府調達方針の変更を受け、2021年は国産ドローンの市場投入に向けたさまざまな活動が活発に展開された。年度内にドローンの目視外飛行可能なレベル4の法整備も行われる予定の2022年は、国産ドローン元年となるのだろうか。 まずはドローンのワンオペ運用を目指す、6社参加のTOAプロジェクトが始動

まずはドローンのワンオペ運用を目指す、6社参加のTOAプロジェクトが始動

SUNDRED、自律制御システム研究所(ACSL)、センシンロボティクス、PHB Design、VFR、理経の6社は、ドローン技術の確実な社会実装に向けた「Take Off Anywhereプロジェクト(TOAプロジェクト)」を2022年2月22日に発足すると発表した VFRがトイドローンを展開、那須ハイランドパークの「ドローン探検隊」で活用

VFRがトイドローンを展開、那須ハイランドパークの「ドローン探検隊」で活用

VFRと藤和那須リゾートは、日本国内におけるドローンの認知向上と正しい理解促進に向け「Hello DRONE Project」を開始すると発表。第1弾として、藤和那須リゾートが運営する那須ハイランドパークにおいて、VFRが企画・販売するトイドローン「VFRee-T01」を使ったアトラクション「ハチャメチャ ドローン探検隊」を実施する。 安全安心な国産ドローンは蒼天を駆けるか、ACSLが「SOTEN」を発売

安全安心な国産ドローンは蒼天を駆けるか、ACSLが「SOTEN」を発売

ACSLがNEDOの公募事業「安全安心なドローンの基盤技術開発」の下で開発を進めてきた小型空撮ドローン「SOTEN(蒼天)」を発表。2021年12月7日からドローン本体とオプション品の受注を開始しており、2022年に国内外での販売を進めて1000台規模の販売台数を目標に置いている。 ソニーのドローン「Airpeak S1」が構成パーツを披露、ステレオカメラ5台搭載

ソニーのドローン「Airpeak S1」が構成パーツを披露、ステレオカメラ5台搭載

ソニーグループは、「Japan Drone 2021」において、2021年9月発売予定の業務用ドローン「Airpeak S1」を披露した。国産ドローンとしてハードウェアを独自開発しており、高い運動性能や耐風性能、高度な制御システムに加え、小さな機体サイズにフルサイズミラーレス一眼カメラ「α」が搭載可能であり、プロ映像制作向けに展開する方針だ。 NTT東日本など3社が国産ドローンの新会社を設立、まずは農業分野にフォーカス

NTT東日本など3社が国産ドローンの新会社を設立、まずは農業分野にフォーカス

NTT東日本、オプティム、WorldLink & Companyがドローン分野における新会社「株式会社NTT e-Drone Technology(NTTイードローン)」を設立する。スカパーJSATグループのエンルートの一部事業を譲り受けて自社でドローンを開発する機能を持つとともに、ドローンサービスやドローン運用支援などの事業を展開する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

コーナーリンク