現実解を模索する導入3年目のローカル5G、Wi-Fi 6Eはダークホースになり得るか:MONOist 2022年展望(1/3 ページ)

さまざまな事業主体が5Gを自営網として利用できるローカル5Gの国内導入が始まって2022年は3年目になる。4.6G〜4.9GHzの周波数帯を用いるサブ6とSA(Stand Alone)構成という組み合わせが現実解として主流になる中、導入コスト削減に向けた取り組みも進んでいる。一方、6GHz帯を用いるWi-Fi 6Eを国内で利用するための検討作業も進んでいる。

2020年3月に国内商用サービスを開始した5Gは、現世代の移動体通信技術として着実に浸透してきた。現時点で、5G通信エリアの人口カバー率はまだ十分には高いとはいえないものの、新規に販売されるスマートフォンは5G対応が当たり前となり、既に社会インフラとして認知されている。ただし2021年に関しては、NTTドコモの「ahamo」をきっかけとした通信料金の低廉化に対応するための料金プラン拡充施策に重点が置かれ、5Gならではのサービスが提供されたとは言い難い。

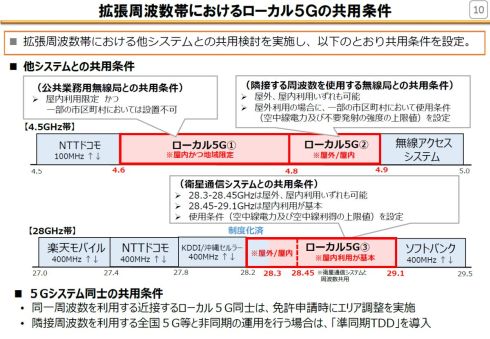

これらの通信キャリアが提供する「キャリア5G」に対して、新たな市場を生み出す期待からさまざまな取り組みが進んでいるのが、企業や自治体などの事業主体が5Gを自営網として利用できる「ローカル5G」である。2019年末の無線局免許申請の受付開始時点では、使用できる周波数帯がミリ波帯の28.2G〜28.3GHzの100MHz幅にとどまり、通信の制御方式も制御信号に既存のLTE、データ送信に5Gを用いるNSA(Non Stand Alone)構成である必要があり、2020年の1年間は取り組みが限定的だった。

しかし2020年末には、サブ6(Sub-6)と呼ばれる6GHz以下の4.6G〜4.9GHzとミリ波帯の28.3G〜29.1GHzが追加され、ローカル5Gとして使用可能な帯域幅が100MHzから1200MHzと大幅に拡大。制御信号とデータ送信ともに5Gを用いるSA(Stand Alone)構成も利用できるようになった。これによって2021年は、ローカル5Gに取り組む企業や自治体の数が一気に増えた。

使いやすいサブ6、使いにくいミリ波という温度差

中でもサブ6の解禁は、ローカル5G市場の拡大に向けて大きな起爆剤になったといえる。それまでローカル5Gで利用可能だったミリ波帯は、通信範囲が半径100〜200m程度にとどまる上に、屋内でしか利用できないという制限があった。一方、サブ6は、通信範囲が半径約700mに拡大するとともに、4.8G〜4.9GHz帯に限定されるものの屋外利用も可能になった。直径で1km以上の範囲を1台の基地局でカバーし得るという事実は、工場やプラントなどの広大な敷地での利用に必要不可欠な技術的要素であり、バズワードだったローカル5Gに現実感をもたらした。

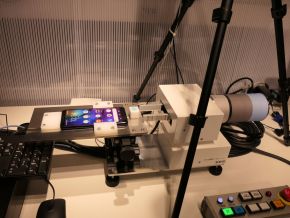

パナソニックのローカル5Gラボ「Network Connect Lab」で披露した「ローカル5G×ロボットアーム」のデモ。工場側のロボットアーム(左)を、管理棟側の操作インタフェースで遠隔制御して対象物をつかむことができる(右)。サブ6+SA構成を利用している[クリックで拡大]

パナソニックのローカル5Gラボ「Network Connect Lab」で披露した「ローカル5G×ロボットアーム」のデモ。工場側のロボットアーム(左)を、管理棟側の操作インタフェースで遠隔制御して対象物をつかむことができる(右)。サブ6+SA構成を利用している[クリックで拡大]例えば、2021年2月にローカル5G市場への参入を発表したパナソニックの場合、サブ6+SA構成でサービス提供を行い、ミリ波帯については「扱いにくく、ネットワーク展開が難しい」(同社)として対応しない方針である。シャープも同年2月にローカル5Gの実証実験の場となる「SHARP Local 5G Trial Field」を幕張事業所(千葉県千葉市)と広島事業所(広島県東広島市)に設置する方針を発表したが、サブ6+SA構成での製品開発を進めるとしている。この他にも、2021年にローカル5Gの免許申請を行った企業の多くがサブ6+SA構成であり、ミリ波帯の活用に前向きとはいえない状況だ。

電波行政を所管する総務省は、ローカル5Gの活用を推進するための実証実験事業「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」を行っており、2020年度は19件、2021年度は26件が決まっている。これらのうちミリ波を活用するのは、2020年度は約3分の1に当たる6件あったが、2021年度は1割強の3件にとどまっている。使いやすいサブ6、使いにくいミリ波という温度差が生まれているのが気になるところだ。

ただし、5Gの3大特徴である「超高速通信」「超低遅延」「多数同時接続」は、十分な帯域幅を取れるミリ波+SA構成でこそ実現できるという意見もある。例えば、NTTは2021年11月開催の技術イベント「NTT R&Dフォーラム Road to IOWN 2021」において、直進性の高いミリ波を有効に活用するためのマルチ無線プロアクティブ制御技術「Cradio」を披露した。Cradioは、無線環境の把握、予測、制御を行って動的にユーザーエリアを構築し、変化し続ける環境に無線ネットワークを追従させられる技術であり、基地局の設置台数を増やすことなく、ミリ波帯を用いる5G通信の能力を引き出せるというわけだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 急成長中の中国ヒューマノイド大手AgiBotの技術戦略

- 光通信入門事始め――古代の人々ののろしと同じように光で信号を送ってみよう

- 宇宙用途向け耐放射線FPGAが欧州の宇宙用部品規格の認定を取得

- AIスパコンやロボット活用で「稼げる農業」へ、農研機構と東京工科大が連携協定

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【前編】

- OKIエンジが北関東校正センターを設立「計測器校正は第三者校正が主流に」

- イチから全部作ってみよう(29)3つのノート整理法からたどるRDBMSの基礎知識

- IIJの法人モバイル契約数が350万回線に、マルチプロファイルSIM2.0の特許も取得

- IoTゲートウェイの課題はデータの欠損と変換、IIJ子会社が新コンセプトで解決へ

- デジタルツイン向けマルチLiDAR異常検知技術を開発

コーナーリンク