予知保全は「いつもと違う」では不足、東芝の新AI技術は「なぜ違うか」も分かる:人工知能ニュース(2/2 ページ)

計算時間は詳細数値シミュレーションの数千〜数万分の1に

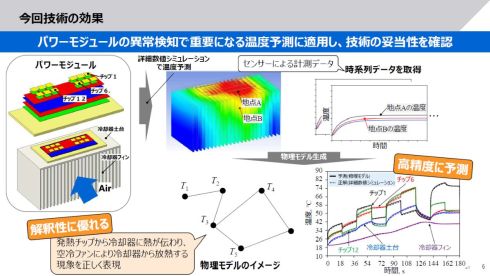

実際に、パワーモジュールの異常検知で重要なパラメータとなる温度予測で開発したAI技術を適用し妥当性を確認している。実際に、多数のパワーデバイスやプリント基板、冷却フィンなどから構成されるパワーモジュールについて、開発技術によって自動生成した物理モデルによる温度予測の結果は、3Dモデルを用いた詳細な数値シミュレーションによる温度予測の結果ほぼ同等の高い精度になった。

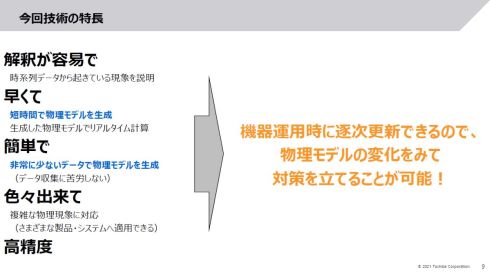

その一方で計算時間は、詳細数値シミュレーションと比べて自動生成した物理モデルは数千〜数万分の1と極めて短いのでリアルタイムに物理モデルを生成し続けることが可能になる。また、非常に少ないデータ量で物理モデルを生成できるとともに、従来の物理モデルの生成で必要だった機器の寸法や部品の物性データも不要なことも特徴になる。「これら特徴によって、機器運用時に逐次更新して物理モデルの変化を見て、予知保全としての対策を立てられるようになる」(鈴木氏)。

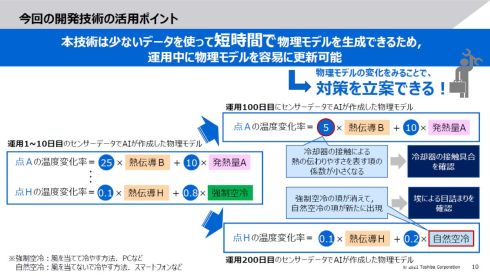

パワーモジュールの場合であれば、運用1〜10日目のセンサーデータからAIが自動生成した物理モデルと、運用100日目のセンサーデータに基づく物理モデルを比較した場合、冷却器の接触による熱の伝わりやすさを表す「熱伝導B」の係数が減少しているので、対策として冷却器の接触具合を確認するという対策を立てられる。運用200日目のセンサーデータに基づく物理モデルと比較した場合には、「強制空冷」の項が消えて自然空冷の項が新たに出現していることから、ほこりによる冷却ファンの目詰まりを確認するという対策につなげられる。

現時点での関数候補DBについては、パワーモジュールへの適用で必要になった熱に関わる関数候補をまとめたものが用意されている。鈴木氏は「冷却ファンによる強制空冷だけでなく、より複雑な系になる自然空冷についても対応可能な充実度を持った関数候補DBになっている」と説明する。振動、摩耗、疲労などの構造系の事象についても、東芝が持つ知見やノウハウ、学会などで共有されてきた知識を組み合わせることで同様の充実度を持つ関数候補DBは構築可能だという。例えば、鈴木氏が熱の関数候補DBを構築するのにかかった時間は「1日+α」(同氏)だったという。

また、今回の開発技術は、3Dモデルを用いたシミュレーションの計算時間を短縮するROM(縮退モデル:Reduced-Order Model)に基づくものであり、3Dシミュレーションの高速化など、予知保全以外への応用展開も期待できそうだ。

なお、新技術の詳細は、オンラインで開催される機械工学の国際学会「IMECE(International Mechanical Engineering Congress)2021」の中で2021年11月5日(日本時間)に発表される予定である。

関連記事

非物体抽出にも対応した東芝の質問応答AIが「世界最高精度」を達成

非物体抽出にも対応した東芝の質問応答AIが「世界最高精度」を達成

東芝は2021年9月13日、画像内の対象物に関する質問に答えるAI(人工知能)技術「Visual Question Answering(VQA)」について、画像内の物体だけでなく非物体に関する回答も可能にしたことを発表した。 学習済みAIを多様なエッジに展開する「スケーラブルAI」、東芝と理研が新技術

学習済みAIを多様なエッジに展開する「スケーラブルAI」、東芝と理研が新技術

東芝と理化学研究所が学習済みのAIについて、演算量が異なるさまざまなシステムへの展開を可能にする「スケーラブルAI」の新技術を開発。従来技術と比べてAI性能の低下率を大幅に抑制し「世界トップレベル」を実現したという。 アップルカーではなくVPPで生きる、東芝の「インダストリアルAI」

アップルカーではなくVPPで生きる、東芝の「インダストリアルAI」

東芝は同社が注力するインフラサービスなどで力を発揮するAI技術「インダストリアルAI」の取り組みについて説明。「50年以上の歴史を持ち、世界3位、国内1位のAI特許出願数を誇る東芝のAI技術をインフラサービス向けに積極的に展開していく」(同社 執行役員 首席技監の堀修氏)という。 写真1枚で撮影場所や被写体の大きさを自動認識するAI、東芝がプラント業務で活用

写真1枚で撮影場所や被写体の大きさを自動認識するAI、東芝がプラント業務で活用

東芝は2021年2月1日、1枚の写真から撮影場所や被写体の大きさを自動認識し、そのデータを管理できるAI(人工知能)を開発したと発表した。発電プラント施設などの巡視や保守点検作業の自動化などに貢献する。 鍵を握るのはインフラ事業分野、東芝が持つAI技術ポートフォリオの“強み”とは

鍵を握るのはインフラ事業分野、東芝が持つAI技術ポートフォリオの“強み”とは

認識精度などの点で「世界トップレベル」のAI技術を多数保有する東芝。これらのAI技術ポートフォリオを、具体的にどのように事業に生かすのか。東芝執行役員の堀修氏と、東芝 研究開発センター 知能化システム研究所 所長の西浦正英氏に話を聞いた。 技術者知見を学習する不良原因解析AIを東芝が開発、自社半導体工場へ導入

技術者知見を学習する不良原因解析AIを東芝が開発、自社半導体工場へ導入

東芝は2020年12月10日、現場技術者の知見を加えることで半導体工場や化学プラントなど変数が多項目に及ぶ工場において、不良原因解析を容易化するAIを開発したと発表した。同技術は、機械学習分野における最大級の国際会議の1つである「NeurIPS 2020」に採択されている。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

- 1.5km離れた漁場をWi-Fi HaLowなどで可視化、海洋モニタリングの実証に成功

- STPAの第4ステップで忘れがちな「損失シナリオ識別」の詳細手順

コーナーリンク