「SystemReady」でx86を全方位追撃するArm、高性能組み込み機器向けもカバー:Arm最新動向報告(12)(2/3 ページ)

「ServerReady」を拡大して「SystemReady」へ

さて、今回取り上げたいのはこのSystemReadyである。Arm DevSummit 2020ではまとまったスライドがなくてちょっと困っていたのだが、ちょうど2020年12月1〜3日に開催された「OSFC(Open Source Firmware Conference) 2020」でArmが行った発表のスライドが適切なので、以後こちらをベースにご紹介する。

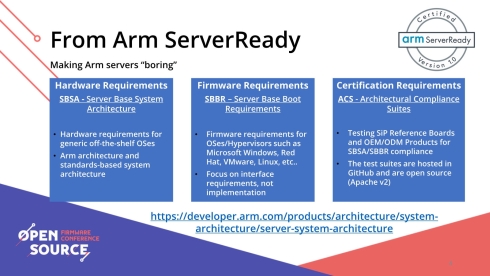

もともとArmは2018年に、「Arm ServerReady」と呼ばれるプログラムを立ち上げていた(図7)。Armはサーバ市場に参入するに当たり、何かしらの標準的な仕組みなしで参入するのは難しかろうということで2014年にSBSA(Server Base System Architecture)を立ち上げており、以後これは順調に改定されていっているのだが、SBSAだけではまだいろいろと足りないということで、ファームウェアや認証までパッケージにしたのが2018年発表のServerReadyになる。

図7 2018年というのは、「Cortex-A72/A75」のベースとなる「Cosmos Platform」をリリースしたタイミングであり、翌年の2019年に投入される「Neoverse-N1/E1」に向けて環境を整えたのだと、今だと理解できる(クリックで拡大)

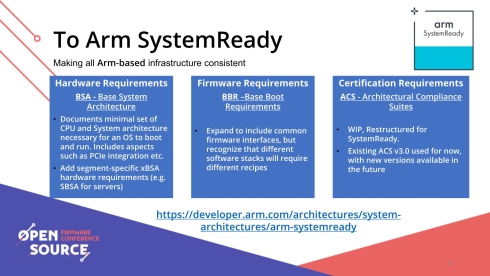

図7 2018年というのは、「Cortex-A72/A75」のベースとなる「Cosmos Platform」をリリースしたタイミングであり、翌年の2019年に投入される「Neoverse-N1/E1」に向けて環境を整えたのだと、今だと理解できる(クリックで拡大)これをもう少し汎用的というか、サーバ以外にも適用できるように範囲を広げたのがSystemReadyだ(図8)。

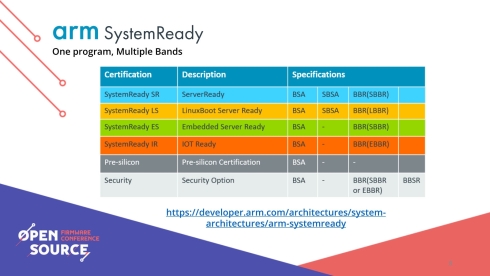

ただ“汎用的”といっても、サーバとエッジでは当然要求から何から何まで異なるわけで、そこでSystemReadyでは図9に示す6レベルの標準を示した。

図9 実質的には4レベルとなる。先に少し書いた「Raspberry Pi 4 Model B」は「SystemReady IR」かと思ったのだが実は「SystemReady ES」で認証を取得していた(クリックで拡大)

図9 実質的には4レベルとなる。先に少し書いた「Raspberry Pi 4 Model B」は「SystemReady IR」かと思ったのだが実は「SystemReady ES」で認証を取得していた(クリックで拡大)ここで上の4つは比較的分かりやすい。「SystemReady SR」は、従来ServerReadyとして扱われていたものそのものである。「SystemReady LS」は、対応するOSをLinuxに限ったもので、BBRの対応がLBBR(Linux BBR)になる以外はSystemReady SRと同じ。「SystemReady ES」はSBSAへの対応は不要であるが、BBRの対応はSystemReady SR同様にSBBRとなる。最後が「SystemReady IR」で、これはIoT(モノのインターネット)デバイス向けのもの。BSAとEBBRへの対応が義務付けられている。

残りの2つのうち「Pre-Silicon」はシリコンパートナーに対して提供するものになる。テープアウトの前にそのIPがコンプライアンス試験に合格していることを認証することで、半導体製造後の検証を容易にするというか、IPの選択に当たって「このIPを利用するとSystemReadyが取得できます」とアピールできることになる形だ。最後の「Security」であるが、これはBBSR(Base Boot Security Specification)への対応であって、UEFIのセキュアブートやセキュアファームウェアアップデートなどをサポートすることでこれに準拠できるようになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク