グーグルの量子超越性を静観する富士通、実用性重視のAI技術で2つの「世界初」:人工知能ニュース(2/3 ページ)

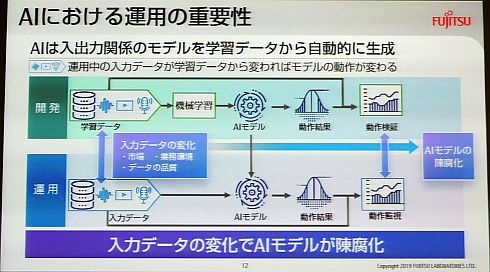

運用時に起こる「AIモデルの陳腐化」への対応

今回発表した2つのAI技術は、量子コンピュータ研究に関する森氏の回答にも表れた「実用性」を大きな目的として開発された。

High Durability Learningの開発目的は、主にAIの運用に関わる課題解決となっている。製造業でも注目を集めるAIだが、実業務への適用ではさまざまな課題がある。その1つが、社会情勢や市場動向などによって刻々と変化する入力データに対してAIモデルが対応できずに運用していく中で起こる精度の低下、いわゆる「AIモデルの陳腐化」だ。

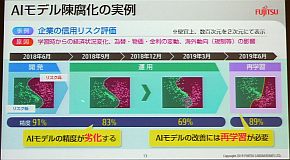

例えば、富士通の事例でも、金融の信用リスク評価で91%から69%、小売業の商品画像分類で95%から66%、運送業の伝票文字認識で98%から82%にAIの精度が低下する事例が報告されている。これに対応するには、運用中の精度検証に加え、新たな入力データを用いた再学習が必要であり、これらには多くのコストがかかる。

また、現在のAIの運用法では、運用中の精度検証を実行できない。精度検証ができない、つまり精度がどこまで下がっているかが分からないということは、どのタイミングで再学習していいか分からないことになる。この場合、設備の定期的なメンテナンスと同様に定期的な再学習を行うという対応が考えられるが、さほど精度が低下していないにもかかわらずコストがかかる再学習を行う可能性がある。一方で、大幅に精度が低下した状態で運用を続けるリスクもある。

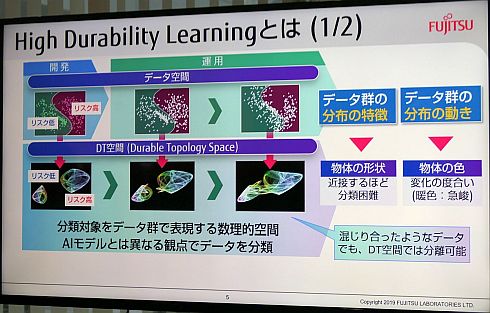

High Durability Learningは、このAIモデルの陳腐化による精度劣化の監視と修復を自動化する「世界初」(富士通)の技術だ。AIのアルゴリズムは、正解付けされた点としてのデータを基に機械学習を行って分類境界を決定し、その分類境界が各データをどれだけ正しくより分けられているかを精度として表している。ただし、AI運用時の入力データは正解付けされていないので精度の劣化を計測できない。

そこでHigh Durability Learningは、分類対象を点となるデータではなくデータ群として表現する数理的空間「DT空間(Durable Topology Space)」を用いる。DT空間では、データ群を形状で、その変化を色で可視化している。複数のデータ群=形状が近接するほど劣化が進行していることになり、これによって精度劣化を推定している。

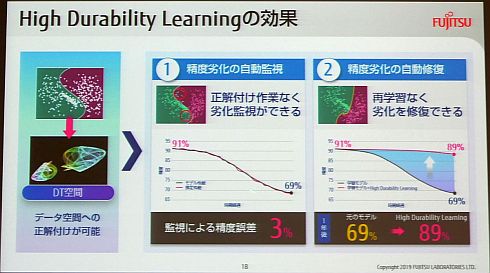

得られる効果は3つ。1つ目は、精度劣化の自動監視だ。先述した金融の信用リスク評価の精度劣化の事例では、データの正解付けによってAIモデルの精度を実測した結果と、新技術による自動監視の結果の精度誤差は3%だった。

2つ目は、精度劣化の自動修復だ。DT空間を用いて入力データに付与した正解に基づき、AIモデルの分離境界を入力データの傾向に応じて調整することで、AIモデルを新たな入力データに順応させられるようになる。金融の信用リスク評価事例では91%から69%の精度劣化が起こっていたが、新技術を用いると89%まで精度劣化を抑えられた。つまり、コストのかかる大規模な再学習を行わずにAIを運用し続けられるわけだ。

3つ目は、再学習コストの削減である。精度劣化の自動修復を活用してもAIモデルの陳腐化は進行するため、最終的にはどこかのタイミングで再学習を行う必要は出てくる。再学習は、正解付けしたデータを大量に用意する必要があるため高コストになりがちだが、新技術はDT空間の情報を活用することで、正解付けデータを用意する領域を定められる。コスト低減効果は、2つ目の精度劣化の自動修復による再学習頻度の抑制で90%以上削減、用意すべき正解付けデータの削減で80%以上削減、これらの合計で再学習コストを100分の1以下にできるという。

High Durability Learningは、入力データ、AIモデルの種類を選ばない汎用性があるとしており、現時点では文字認識、画像認識、センサーデータ、財務指標などでの検証を完了している。今後は検証範囲を広げて、2020年度内に、富士通の目的指向型プロセスとフレームワーク「Design the Trusted Future by Data×AI」に組み込んでの提供を目指している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「中国のスペースX」銀河航天は衛星をどう量産するのか 製造デジタル基盤の全貌

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク