「Androidに依存できない」、日系自動車メーカーが取り組む車載Linux活用:車載情報機器(2/2 ページ)

必要な部分だけ差し替えて開発効率化、仕様は2020年のCESで披露

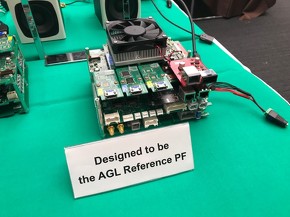

マツダとパナソニックは、2018年のAGLサミットの基調講演で紹介した“インフォテインメントシステムのためのオープンハードウェア”の実物を紹介した。

インフォテインメントシステムは、自動車メーカーごとに独自の仕様があるだけでなく、普及価格帯からプレミアムセグメントまでさまざまな種類を用意する必要がある。自動車メーカーとサプライヤーの両方で開発の負担が増しており、効率化が課題となっている。AGLのこの取り組みでは、インフォテインメントシステムの機能ごとに分かれた基板を複数用意し、どのモデルにも共通する機能のボードは残しながら、差別化や作り分けが必要な領域のボードをレゴブロックのように組み替えて開発することを目指している。

レファレンスハードウェアなので車両に搭載するハードウェアは別途開発が必要だが「そのままリアルなプロダクトに使えるようなソフトウェアをオープンハードウェアで開発してもらい、量産用のリアルなボードが立ち上がるまで、ヒューマンマシンインタフェースや操作性を検証してもらうことが狙いだ」(パナソニックの説明員)。こうした構造により、自動車メーカーは次期モデルのインフォテインメントシステムに採用するハードウェアを比較検討しやすくなり、サプライヤーはボードを差し替えるだけで自動車メーカーやモデルごとに異なるインフォテインメントシステムを開発できるようになるというコンセプトだ。

会場では、パナソニックはこのオープンハードウェア1つで、ハイパーバイザーによってメーターとインフォテインメントシステムの2画面が動作し、ナビゲーションシステムの表示を2つの画面で連動させることが可能であることを示した。オープンハードウェアは1つ目のレイヤーがSoCで、他のレイヤーにはCANなどのインタフェースが載っている。「自動車メーカーの要望に応じて、個別のボードを開発することなく、SoCをA社からB社、C社のものに差し替えるだけで別のシステムを作ることができるのではないか、という発想だ」(パナソニックの説明員)。

オープンハードウェアの実物。1番上のレイヤーの基板がインフォテインメントシステム用のSoCで、これを交換できるようにするコンセプトだ(左)。オープンハードウェアを使ったデモンストレーションの様子(右)(クリックして拡大)

オープンハードウェアの実物。1番上のレイヤーの基板がインフォテインメントシステム用のSoCで、これを交換できるようにするコンセプトだ(左)。オープンハードウェアを使ったデモンストレーションの様子(右)(クリックして拡大)マツダはR-Car M3とArmの「Kingfisher」、Intelの「Atom Processor スターターキット」とKingfisherという異なるリファレンスボードの組み合わせでも、インフォテインメントシステムやカメラの映像の処理といったAGLのソースが同じように動作できることを示した。

このオープンハードウェアはAGLのレファレンスハードウェアとして公式に採用される見通し。インフォテインメントシステムの開発キットとして、パナソニックから自動車メーカーやサプライヤーに販売する計画だ。AGLで決めたインタフェースの規格に準拠すれば、半導体メーカーからも開発キットの拡張ボードとして販売できるという。

ただ、オープンハードウェアの仕様は「まだガッチリ決められたわけではない。これで本当に広く使ってもらえるか、機能ごとにボードを分ける考えだがどのように切り分けるのがいいのか、まだ検討が続いている。自動車メーカーごとに異なる考えをどう集約するかという段階だ。仕様は2020年のCESで発表する予定になっている」(マツダの担当者)。

関連記事

車載Linuxはインフォテインメント以外にも拡大、自動運転と機能安全に焦点

車載Linuxはインフォテインメント以外にも拡大、自動運転と機能安全に焦点

Linuxベースの車載情報機器関連のオープンソースプロジェクトAutomotive Grade Linux(AGL)は開発者向けイベント「Automotive Linux Summit」(2019年7月17〜19日、虎ノ門ヒルズフォーラム)を開催。基調講演では、Linux FoundationでAGL担当エグゼクティブ ディレクターを務めるDan Cauchy氏が、AGLの現状や、インフォテインメントシステム以外の取り組みなど今後の方針について説明した。 オープンソースと量産の間にあるギャップ、自動車メーカー5社が協力して埋める

オープンソースと量産の間にあるギャップ、自動車メーカー5社が協力して埋める

車載インフォテインメントシステム(IVI)をレゴブロックのように組み合わせながら開発できたら――。Linuxベースの車載情報機器関連のオープンソースプロジェクトAutomotive Grade Linux(AGL)が開発者向けイベント「Automotive Linux Summit」を開催。3日目の基調講演では、マツダの後藤誠二氏が、自動車メーカー5社で共同開発している”IVIのためのオープンハードウェア”について紹介した。 日本のAGLメンバーでコックピットを共同開発、量産車向けの機能盛り込む

日本のAGLメンバーでコックピットを共同開発、量産車向けの機能盛り込む

Linuxベースの車載情報機器関連のオープンソースプロジェクトAutomotive Grade Linux(AGL)は、消費者向けエレクトロニクス展示会「CES 2019」(2019年1月8〜11日、米国ネバダ州ラスベガス)において、サプライヤーなど日系企業のAGLメンバーで開発したインフォテインメントシステムでデモンストレーションを行った。 トヨタ自動車が車載Linux「AGL」を車載情報機器に全面採用、「他社も続く」

トヨタ自動車が車載Linux「AGL」を車載情報機器に全面採用、「他社も続く」

トヨタ自動車が車載Linux「Automotive Grade Linux(AGL)」を用いた車載情報機器の全面採用を決めた。2017年夏発売の新型「カムリ」の車載情報機器にAGLを採用していたが、これを今後発売する全ての新型車に広げていくことになる。 車両1台で2万円のコスト削減、パナソニックの仮想化活用Androidコックピット

車両1台で2万円のコスト削減、パナソニックの仮想化活用Androidコックピット

パナソニックは、消費者向けエレクトロニクス展示会「CES 2019」(2019年1月8〜11日、米国ネバダ州ラスベガス)において、1つのSoC(System on Chip)でメーターやセンターコンソールのディスプレイ、サラウンドビュー、リアシート向けのエンターテインメントを動作させるコックピットドメイン制御プラットフォーム「SPYDR 2.0」を発表した。 4年間の開発で当初の企画が時代遅れに、パイオニアが背負った大型受注の開発費

4年間の開発で当初の企画が時代遅れに、パイオニアが背負った大型受注の開発費

パイオニアは、2018年3月期決算を発表した。売上高は前期比5.5%減の3654億円、営業利益は同71.3%減の11億円、当期純損益は71億円の損失だった。売上高と当期純損益は3期連続、営業利益は4期連続での悪化となる。 開発費膨らむ欧州向けディスプレイオーディオ、プロジェクト管理が課題に

開発費膨らむ欧州向けディスプレイオーディオ、プロジェクト管理が課題に

パナソニックは2019年2月4日、東京都内で会見を開き、2018年度4〜12月期(第3四半期)の連結決算を発表した。売上高は前年同期比2.9%増の6兆830億円、営業利益が同7.5%減の2928億円、親会社の所有者に帰属する当期純利益は同13.2%減の1737億円だった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク