持続可能な産業グレードのOSS基盤を実現する「CIP」とは何か:いまさら聞けないCIP入門(前編)(3/3 ページ)

CIPの体制と運営

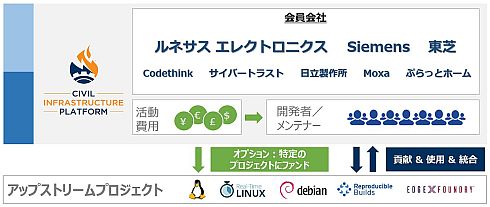

CIPメンバーとして活動しているのは、プラチナメンバーであるシーメンス(Siemens)、東芝、ルネサス エレクトロニクス、シルバーメンバーであるCodethink、サイバートラスト、Moxa、日立製作所、ぷらっとホームです。CIPメンバー会費は活動予算としてプールされ、開発者やメンテナーをサポートしたり、Debian、EdgeXFoundryなど他のプロジェクトへのファンドなどに使用されます。

図5 CIPメンバー企業(クリックで拡大) 出典:The Smart City Event 2019での小林良岳氏、Urs Gleim氏講演「How to make Smart Cities stay smart with Open Source Projects」に基づき作成

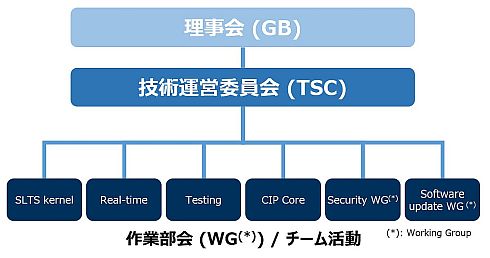

図5 CIPメンバー企業(クリックで拡大) 出典:The Smart City Event 2019での小林良岳氏、Urs Gleim氏講演「How to make Smart Cities stay smart with Open Source Projects」に基づき作成CIPの方向性は、プラチナメンバーで構成される理事会(Governing Board:GB)で議論され、予算計画や執行が行われます。技術関連は技術運営委員会(Technical Steering Committee:TSC)で議論されます。技術課題に対応するために活動している各作業部会(Working Group:WG)の活動が報告されたり、新たな技術的取り組みが議論されたりします。現状、2週間に1度、欧州、米国、日本を含むアジアのメンバーが一堂に会せる時間帯でWeb会議を行っています。

図6 CIP体制(クリックで拡大) 出典:The Smart City Event 2019での小林良岳氏、Urs Gleim氏講演「How to make Smart Cities stay smart with Open Source Projects」に基づき作成

図6 CIP体制(クリックで拡大) 出典:The Smart City Event 2019での小林良岳氏、Urs Gleim氏講演「How to make Smart Cities stay smart with Open Source Projects」に基づき作成CIPの開発モデル

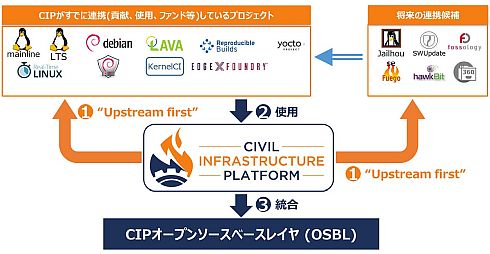

CIPの開発モデルは「アップストリームファースト(Upstream First)」です。CIPは、成果物をローカルに持つのではなく、CIPが活用するオープンソースプロジェクトにバグフィックスや機能拡張といった成果物を戻すことを第一に心掛けています。そして、CIPの成果物が取り込まれた各オープンソースプロジェクトのコードを使って、CIPオープンソースのベースレイヤを構築します。

このような開発モデルによって、CIPとしての今後のメンテナンスコストを最小限に抑えられるだけでなく、CIPの成果が広く他のコミュニティーでも活用が可能になっていきます。

図7 CIP開発モデル(クリックで拡大) 出典:Open Source Summit Europe 2018での小林良岳氏、Urs Gleim氏講演「Two Years Experience of Industrial-grade Open Source Base Layer Development and its Future」に基づき作成

図7 CIP開発モデル(クリックで拡大) 出典:Open Source Summit Europe 2018での小林良岳氏、Urs Gleim氏講演「Two Years Experience of Industrial-grade Open Source Base Layer Development and its Future」に基づき作成CIP活用のメリット

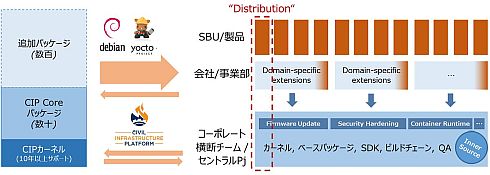

このような活動を通して構築されるCIPオープンソースベースレイヤは、誰でも入手することが可能です。これを使用すると、OSSライセンスクリア、脆弱性情報監視、カーネル/パッケージメンテナンス、個々の製品へのアプリケーション移植、テストなどの作業や手間が最大70%削減可能という試算もあります。

図8 CIPの適用モデル(クリックで拡大) 出典:The Smart City Event 2019での小林良岳氏、Urs Gleim氏講演「How to make Smart Cities stay smart with Open Source Projects」に基づき作成

図8 CIPの適用モデル(クリックで拡大) 出典:The Smart City Event 2019での小林良岳氏、Urs Gleim氏講演「How to make Smart Cities stay smart with Open Source Projects」に基づき作成また、CIPに入会することにより、このような取り組みの方向性に影響を与えたり、他のメンバーとコストを共有しながら産業グレード機器に対する課題対応が可能になります。

今回の前編では、CIPの概要について説明いたしました。次回の中編では、CIPが掲げる3つの課題、「産業グレード性」「サステナビリティ」「セキュリティ」に対応するため発足した各作業部会の活動内容を中心にご紹介する予定です。

筆者プロフィール

工藤 雅司(くどう まさし)

国内電機メーカーで20年以上にわたりUNIXサーバOSや組み込みOSの開発、ネットワーク製品開発を主導するとともに、OSS活動にも携わる。現在は、サイバートラストに勤務し、Linuxを中心とした組み込みソフトウェア技術活動に従事。CIPへはサイバートラスト代表として参画し活動中。

https://www.cybertrust.co.jp/

関連記事

- ≫連載「いまさら聞けないCIP入門」バックナンバー

組み込みLinux開発入門

組み込みLinux開発入門

組み込みソフトウェアの開発は、PC用とは異なる要素や手順が必要となる。組み込み開発の全体像をおさらいし、実際にターゲットボードを用いた組み込みLinux開発の流れを詳しく解説する。 組み込みLinuxのメリットと弱点は何か?

組み込みLinuxのメリットと弱点は何か?

携帯電話や情報家電市場の活況で、組み込み分野が面白くなっている。その中でLinuxはどのような存在なのだろうか? 組み込みLinuxの弱点は克服されたのか?

組み込みLinuxの弱点は克服されたのか?

2004年11月に、組み込みLinuxが抱える弱点を指摘した。あれから約2年。果たして弱点は克服されたのか? 組み込みLinuxの10年サポートを明言、サイバートラストが製造業向けIoT事業を加速

組み込みLinuxの10年サポートを明言、サイバートラストが製造業向けIoT事業を加速

サイバートラストは、10年間の長期サポートに対応する組み込みLinux「EMLinux」を核とするIoT機器向けのサービス「EM+PLS(イーエムプラス)」を2019年秋にリリースする。EM+PLSを構成するトラストサービス向けのマイコン開発で東芝デバイス&ストレージとの提携も発表した。 組み込みLinuxとRTOS「ThreadX」を1個のSoC上で共存「IoT化のニーズ取り込む」

組み込みLinuxとRTOS「ThreadX」を1個のSoC上で共存「IoT化のニーズ取り込む」

サイバートラストは、「第22回 組込みシステム開発技術展(ESEC2019)」のグレープシステムブースにおいて、組み込みLinuxとリアルタイムOS(RTOS)を1個のプロセッサ上で連携動作させるデモを披露した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

コーナーリンク