乗るしかない、この第4次産業革命というビッグウエーブに:第4次産業革命基礎解説(2/5 ページ)

第4次産業革命とシンギュラリティ

しかし、第4次産業革命では、人間の脳の働きを機能的に担う装置が誕生した。人間の脳のユニークな点とは何だろうか。人間の脳は、パターンを理解し、推論し、言葉を操る。そんな人間の脳と同じように理解し、推論し、コミュニケーションをとり、行動することができる、そんな装置が作られている。人間のコントロールを受けず、自律制御している装置さえある。

例えば、ドライバーのいない自動運転車、パイロットのいない飛行機やドローンなどだ。こうした装置は「スマートマシン」とか「インテリジェントマシン」などと呼ばれている。今日の「スマートカー」の多くには衝突防止装置が装備されており、運転中に眠ると、シートベルトが締まって眠気を覚ましてくれたりする。

さらには、人間の感情を読み取ってコミュニケーションできる装置さえも作られている。瞳孔の開き方で感情を読み取って動作する視覚センサーがその例になる。

著名な発明家で未来学者のレイ・カーツワイルは、その著書「The Singularity is Near(邦題:ポスト・ヒューマン誕生)」において膨大な論証を挙げ、機械が人間の知能を超える“技術的特異点(シンギュラリティ)”について詳述している。

この特異点は、人間の脳の機能をリバースエンジニアリングして、より深く理解することで到達されるのだという。レイ・カーツワイルは、幅2cm、厚さ0.5mmの、主に画像を取り込む機能を果たす眼の網膜を例に挙げている。網膜は毎秒1000万画像を取り込んでいる。人間の1画像の取り込み能力に対して、コンピュータは100個の命令が必要と見積もられている。つまり、人間の網膜の機能を再現するのであれば、1000MIPS(毎秒10億個の命令)を実行できるコンピュータ能力が必要となる。

一方、人間からすれば、毎秒1016回の計算を脳が行っているともいえる。次に、このように見積もられるコンピュータの計算能力を動物の脳に例えるとどうなるか。50年前のスーパーコンピュータは0.25MIPSの処理能力があり、バクテリアか虫の知能に相当する。また、2007年のIBMのスーパーコンピュータ「Blue Gene」の命令処理能力は100万GFLOPS、すなわち毎秒1015個だったので、ねずみレベルだと考えられる。

今後10年の、しかも早い時期に、プロセッサ技術は毎秒1016個の処理能力に到達すると予想される。2030年代までには、例えば「チューリングテスト」に合格するロボットが開発されているだろう。ここまで来ると、機械と人間の区別がつかなくなっているはずだ。

その頃、人間のスキルは、スマートマシンやインテリジェントマシンといかに協働できるかで測られるようになっている。チューリングテストの合格証を得たコンピュータが至るところに配置され、人間のスキルはマシンの認知力をどれだけ補完できるかで判断されることになる。マシンの能力を補完できない、あるいは取って代われない人間は“人並み”以下になってしまうだろう。著名なエコノミストのタイラー・コーエンはこのシナリオを「Average is Over(大格差)」と呼んでいる。

このような膨大な計算をサポートするプロセッサ技術の発展は、3D分子コンピューティング、DNAコンピューティング、量子コンピューティング、スピントロニクスなどによって進められていく。また、論理ゲートが原子レベルで定義されるようになり、従来型のトランジスター技術の多くが衰退の道をたどる。イノベーターは、こうした技術をナノロボット、すなわちナノボットに導入し始めている。例えば、ナノボットが人間の血管の中を巡回して、通信プロトコルを介して他のナノボットとつながるのだ。

これらの破壊的なデジタル技術の発展により、業種を問わずさまざまな企業がデジタライゼーション技術の革新と利用を強いられている。多くの企業は、この流れに乗れなければ生き残れなくなるだろう。

日本の第4次産業革命によって示されるもの

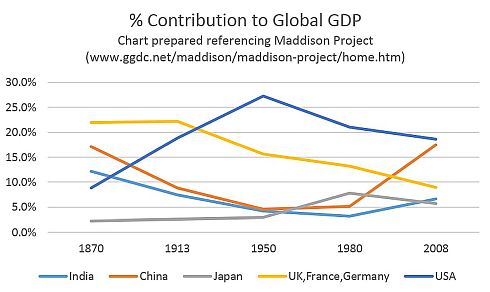

日本では、1854年の明治維新が第1次産業革命に当たる。以降、日本は産業革命で生まれた幾つもの恩恵を利用して成長してきた。日本のGDPの成長を見れば、天然資源が技術や技能の導入ほど重要なファクターではないことは明らかだ。

近年、日本の人口ボーナス(注:総人口に占める働く人の割合が上昇し、経済成長が促進されること)に疑いを示す批評家が現われている。これから日本でも進展するであろう第4次産業革命により、国の経済発展において人口ボーナスの寄与度が重要でないことを証明するかもしれない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク