ゲーム少年の熱意で生まれたHMDと、Holographicのインパクト:産業用VRカレイドスコープ(1)(1/3 ページ)

本連載では産業全体のVRの動向や将来展望について深堀りして解説していきます。今回は、これまでの産業VRの歴史と、今後予想される動きについて説明します。

プロノハーツの早稲田です。「製造業VR開発最前線」では前編と後編とで製造業向けVRの技術や開発動向について解説しました。本連載「産業用VRカレイドスコープ」では、目まぐるしく変遷する産業全体のVRの動向や将来展望についてもう少し深堀りして解説していきます。

「VR元年」と言われた2016年の終わり頃から、製造業VRについてもAutodesk、PTCなど海外3D CADベンダー大手からさまざまな発表が出てきました。本連載の最初に、まず産業用VRのこれまでを振り返っていきます。

「IPT」と呼ばれていた時代

1990年代の研究用VRヘッドセットは100×150ドットくらいの解像度で、価格は400万円程度でした。3D CADモデルのような複雑なものを表示できても形状は判別できず、せいぜい球や四角、円すい、あるいはコーネルボックスを表示して、いわゆる「VR研究のためのVR表示」をすることがやっとでした。

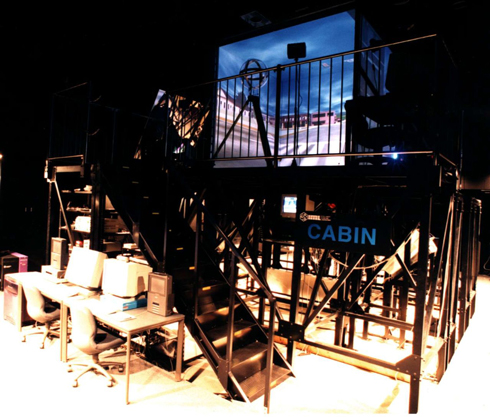

そのため、価格は取りあえず度外視で、実用できる表示品質を目指すためのVRとして「CABIN」や「CAVE」という、背面投影プロジェクター・スクリーンの壁で四方または床を含めた5方向を囲むVRシステムが登場しました。これは総称して「IPT」(Immersive Projection Technology:没入型ディスプレイ)と呼ばれていました。

この時代は、現在のように「VR HMD(ヘッドマウントディスプレイ)とノートPC1台で持ち歩けるVR」などということは要求されていませんでした。そもそも当時は、3Dグラフィックスをリアルタイムで動かせるようなPCが、とても持ち歩けるような大きさではなかったからです。IPTの場合、ディスプレイ1面当たり1台のPCを必要とすることが普通で、4台または5台のPCのクラスタとして構成されることが多かったのです。

研究用3D HMDの発展

その後2000年代に入って、デジタルビデオカメラが普及していくとともに、その接眼部(EVF:電子ビューファインダー)に使う液晶の小型化・高解像度化が進んだことで、それを両目に配したHMDが登場しました。100×150ドットで400万円した時代に比べると価格は廉価になり、高解像度でも100万円以内の製品も登場しました。実用的なHMDの研究も可能になってきて、大企業で3Dの研究開発用に使われるようになりました。またパネルが左右2個のため、映像ケーブルを2本つなぐ必要がありました。

島津製作所の単眼式HMD「Data Glass 2」(出典:「SARS解析も可能な「リアルタイム裸眼立体視」や低価格な「モバイルPC用HMD」など――IVR2003」(ITmediaニュース、2003年))

島津製作所の単眼式HMD「Data Glass 2」(出典:「SARS解析も可能な「リアルタイム裸眼立体視」や低価格な「モバイルPC用HMD」など――IVR2003」(ITmediaニュース、2003年))スマートフォンの躍進と研究用HMDの停滞・衰退

しかしその後、研究用HMDの進歩がある時期にぱたりと止まることになります。2007年にiPhoneが登場して以降、スマートフォンでも高画質の動画が撮影できるようになり、デジタルビデオカメラの需要が激減したため、新製品の登場が停滞してしまったのです。

デジタルビデオカメラのEVF用液晶に依存していた研究用HMDも、部品の高解像度化が止まったため、数年以上新機種を出せないといった状況になりました。

また、Vuzixの製品群やソニーのHMZシリーズなど、仮想大画面スクリーンによる映像観賞用としてHMDの活路を見いだそうとする動きもありましたが、3Dテレビ用映像コンテンツの不振から、大きく普及することはありませんでした

VR HMDの復活――ゲームマニアの天才少年の思い付き

その頃のアメリカに、「3Dゲームの世界の中に飛び込んでゲームをしたい」と、iPhoneの修理で稼いだお金で古今東西のあらゆる研究用HMDを買い集めては試していた少年がいました。後に「Oculus Rift」を開発したOculus VRの創業者となる、パルマー・ラッキー氏です。

偶然か必然か、彼は研究用HMDを衰退させたスマートフォンの表示パネルをVR HMDに使うことを思い付きます。当時のパルマー氏が作った最初の試作品は、視野はゆがんでいましたが、左右1枚ずつのレンズだけでこれまでにない広視野角を実現していました。その試作品の可能性に共鳴した3Dゲーム業界の天才的エンジニアがパルマー氏に協力し、画像の表示を最初から逆方向にゆがめておいてレンズを通して見た時のゆがみと打ち消し合わせるという画期的な方法が編み出され、これまでにない広視野角のHMDが実現しました

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- 設計者の思考を止めないという視点

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- キヤノン、32年連続でiF DESIGN AWARDを受賞 金賞に全身用X線CT診断装置が選出

- 変形玩具から着想のICOMA「TATAMEL BIKE」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞

- 「MacBook Neo」は財布だけでなく、環境にも優しい

- ダイモンの超小型月面探査車「YAOKI」、発明大賞の本賞を受賞

没入型ディスプレイの例(出典:廣瀬通孝氏

没入型ディスプレイの例(出典:廣瀬通孝氏 ソニー「HMZ-T1」(出典:

ソニー「HMZ-T1」(出典: