2016年は普及元年、美麗画質を可能にする「Ultra HD Blu-ray」とは:5分でわかる最新キーワード解説

家庭で4K映像を体験できる次世代規格「Ultra HD Blu-ray」が策定され、対応製品も発表されました。2016年が普及元年といわれる新規格の概要を紹介します。

DVD画質(SD映像)からBlu-ray Disc画質(HD映像)に変わった、その驚きを上回る美しい映像(4K/UHD)体験ができる次世代規格「Ultra HD Blu-ray」が2015年正式に決まり、対応レコーダー(Ultra HD Blu-rayディスク再生が可能)も発売されました。

ハリウッド映画をはじめとするコンテンツがUltra HD Blu-rayディスクに載せられ、2016年は続々と登場する見込みです。当初はハイエンド映像を求めるニッチな市場から始まりそうですが、ターゲットは業務用途ではなくあくまでコンシューマー。2016年はUltra HD Blu-ray普及元年となるでしょう。今回は、そんなUltra HD Blu-ray仕様のあらましを見てみましょう。

「Ultra HD Blu-ray」とは

DVDからBlu-rayへと進化した映像記録用光ディスクの次世代規格。4K映像対応と大幅な映像品質向上を実現する。2015年5月、BDA(Blu-ray Disc Association)が規格策定を完了し、同年8月にはライセンス提供が開始された。これを受け、同年11月にはパナソニックから世界初となる対応レコーダーが発売されており、2016年春からはハリウッドメジャー映画会社から対応コンテンツが続々と提供される運びになる。

「Ultra HD Blu-ray」の特徴

「4K(UHD)テレビ」は家電店の注目商品の1つになっているが、4K対応カメラでの撮影データを再生する以外のコンテンツは、スカパー4Kなどの放送か、NetFlixなどのインターネット配信に限られる。また帯域幅の問題があるため、大容量映像を安定して忠実に再現するにはまだ課題がある。主にコンテンツの不足が壁になり、4K映像の迫力にひかれながら4Kテレビ購入をためらっている人も多いに違いない。

そこで以前より検討・開発されてきたのが4K対応の光ディスクだ。DVDやBDのように、販売店などから気軽にコンテンツを入手でき、ローカルの安定した環境で再生できるようになれば、4K高品質映像の普及に一気に弾みがつくだろう。それが2016年にやっと実現へこぎつける。Ultra HD Blu-ray規格対応レコーダー/プレーヤーでの利用を前提に、ハリウッドのメジャー映画会社をはじめとするコンテンツプロバイダーがコンテンツを続々と提供していくことが予定されているのだ。

さて、Ultra HD Blu-ray規格の特長は、4K対応は当たり前として、何といっても映像品質の高さだ。まだディスクそのものは市販されていないが、デモ用のディスク映像を2015年発売のレコーダーで再生し、ハイエンドの4Kテレビで実際に見たところ、被写体をその場で自分の目で見ているかのような感覚を覚えた。VRやAR技術などでなく、3D映像でもなく、普段見慣れているはずの2次元映像にもかかわらず、それら技術を使った映像よりリアルに見えたのだ。比較するなら写真や劇場スクリーンであって、従来のテレビとの比較は適当でないと感じた。

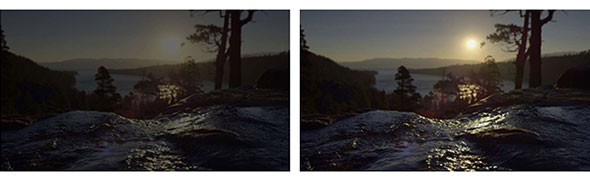

図1に映像の一例を掲げる。ブラウザの画像は実際とはほど遠いのだが、ポイントは夕日で逆光になっている山や木々、地面、太陽のディテールだ。左は暗く、右は明るい……ように見えるが、よく見ると左側の画像で暗い部分の多くは右側でも暗い。明るい部分はより明るいが、その明るい部分によって景色がぼんやりすることはなく、太陽の丸みが鮮明に見える。どちらが目で見る光景に近いかは言うまでもない。

Ultra HD Blu-rayが自然な画質になる理由

取材したパナソニックの映像技術専門家である小塚雅之氏(アライアンス戦略担当部長)によると、表現力の差を生んだのは主に「映像のダイナミックレンジ」なのだそうだ。ダイナミックレンジとは、識別可能な信号の最小値と最大値の比のことを言い、映像で言えば表現できる明暗の範囲のことだ。

- 人間の目に追いついたHDR対応カメラ

人間の目は非常に性能がよく、輝度で言えば0.01nit未満から10万nit以上までを認識できるという。周囲の明るさに合わせて虹彩で光の量を調整するので、一度に認識できるのは1万nitほどだ。そのダイナミックレンジは13.3 stops(明暗の差1万:1)ほどという(nitは輝度、stopsはダイナミックレンジの単位。「関連するキーワード」の項参照)。

ひと世代前のカメラはダイナミックレンジが10Stops(明暗の差1000:1)程度であり、日中屋外、日中室内、夜間などといった撮影シチュエーションによって絞りを変えて対応していたのだが、目よりも狭いダイナミックレンジしかないため、目で見たそのままを記録・再現することはできなかった。

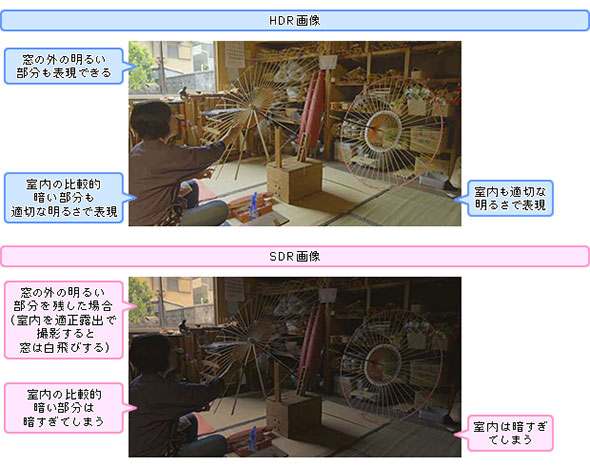

例えば日中の室内の風景に窓があり、外の風景が見えている場面であれば、室内の風景を鮮明に撮るか、窓の外の風景を優先するかを決めて絞りを設定しなければならない。撮影した映像は、外の景色がよく見えるように絞りを設定すれば室内が暗くなり、室内がよく見えるようにすれば窓の外が白く飛んでしまう。

ところが現在の業務用4K/HDR(High Dinamic Range)カメラは撮像素子であるCMOSセンサーの大型化など技術進歩により、人間の目を超える14 stops(明暗の差1万6000:1)のダイナミックレンジを実現するようになった。これにより、カメラの能力としては絞りなどを適切に調整することにより、0.01nit以下から10万nit超までの明るさに対応でき、同じ絞りでも従来よりもずっと広い輝度範囲をきれいに撮影できるようになっている。つまり人間の目で見えるものはほとんどそのまま記録できるように進歩しているわけだ。

- 新映像規格の登場でカメラの能力がそのままテレビに反映可能に

進歩したカメラの映像をそのまま、映像品質に対応するテレビに映せば、カメラで撮影したものがまるで自分の目で見ているかのように感じられるはず。しかし今までは特に映像をテレビに送る伝送路に課題があった。1990年に策定された映像の国際標準規格「BT.709」(ITU-R 国際電気通信連合無線通信部門による国際標準。現行のBDはこの映像規格をベースにしている)にのっとる必要があったからだ。

BT.709ではダイナミックレンジは10stops(明暗の差1000:1)、輝度は0.1〜100nitまでなので、それに合わせてカメラの映像品質を落として伝送しなければならなかった。テレビのほうは多少ダイナミックレンジが広くなって(12stopsなど)いるので、テレビの側で視聴環境に合わせて映像の輝度をうまく調整して映像を見やすくする工夫が多少はできるが、当然それにも限界がある。

BT.709の制約を乗り越えるために、SMPTEやBADで検討・議論の結果登場したのがハイダイナミックレンジ映像の標準規格であるSMPTE ST 2084(2014年8月)だ。この規格では、伝送路のダイナミックレンジが20 stops、明暗の差は10万:1、輝度は0.01〜1万nit)まで拡張された。

これは上述したカメラの能力を上回る。テレビの表示能力が人間の目の能力と同等以上に拡張すれば、カメラで撮影した映像品質そのままがテレビ画面に映り、まるで画面を窓にしてカメラの被写体を直接のぞいているようなイメージになる。この規格の最高映像品質に近づくために改善された映像を、特にダイナミックレンジに着目していう時にHDR画像と呼ぶ。それに対して従来のBT.709仕様の画像はSDR(SはStandard)という。その違いを図2に示す。

- 色空間は約2倍以上に拡大

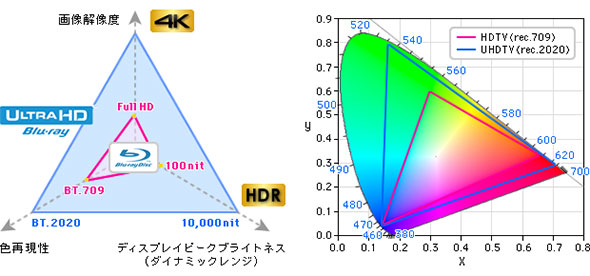

画質向上のもう1つ重要な要素が「色空間」の拡大だ。BT.709の制約を乗り越えるために、ITU-Rで検討・議論の結実として登場したのが4K/8K映像の標準規格であるBT.2020(2012年8月)だ。図3右側では、国際照明委員会(CIE)が定めている標準表色系(色空間)を示しており、赤い三角形で示されている色の範囲がBT.709規格によって表現可能な範囲、青色の三角形がBT.2020規格で表現できる範囲になっている。約2倍以上の領域がカバーされ、CIE色空間の75.8%がカバーされている。自然な色の再現には、この色空間の広がりが寄与している。

なお、図3左に見るように、最高輝度も100nitから1万nitに拡大されている。これらに加えて、当然ながら4Kの高解像度(3840×2160画素)に対応しているのがUltra HD Blu-ray技術の特徴だ。

映像データの圧縮には従来のMPEG-4 AVC(H.264)に代えて、HEVC(H.265/過去記事「HEVC」参照)が採用されており、データ圧縮効率は40〜50%以上向上しているということだ。MPEG-4 AVCの最大ビットレートは40Mbpsだが、HEVCでは最大100Mbpsとなる。これを利用することで、4Kでも秒間60フレーム(4K/60p。従来は2K30pが標準的)の映像の撮影・再生が可能になっている。またこれまで色差信号(Y、Cb、Cr)を各8ビット(256段階)で表現していたが、HEVCでは各10ビット(1024段階)に拡張され、より豊かな色彩表現が可能になった。HEVC用のエンコーダも開発されており、同じ装置でUltra HD Blu-rayディスクの作成とともにインターネット動画の作成も可能になっている。

Ultra HD Blu-rayディスクのスペック

関連記事

1枚300GBの大容量実現、1枚1TBを目指す「Archival Disc」とは何か

1枚300GBの大容量実現、1枚1TBを目指す「Archival Disc」とは何か

Blu-ray Discレーザー読み出しヘッドはそのままに、1枚で300GBの記録を可能とした「Archival Disc」。1枚1TBを目指すこの光ディスクに使われている技術を解説します。 スマホと外部デバイスの連携をスマートにする「デバイスWebAPI」

スマホと外部デバイスの連携をスマートにする「デバイスWebAPI」

増加が予想されるウェアラブル機器やIoTのエンドデバイスを速やかに“接続”するため、考案されたのが「デバイスWebAPI」です。その概略とアーキテクチャ、狙いを解説します。 4Gの先にある世界、体感スループット100倍を目指す「5G」の行方

4Gの先にある世界、体感スループット100倍を目指す「5G」の行方

4G(LTE-Advanced)の次の移動通信規格として開発が進んでいる「5G」。最大10Gps、体感スループット100倍などの実現を目指す「5G」とはどんなものなのでしょうか。 データセンターになるワンボックスカー「ICTカー」

データセンターになるワンボックスカー「ICTカー」

災害時に駆け付け、電源途絶状態でも5日間に渡ってスマートフォンによる通話手段を確保し、小さなデータセンタとしても機能するという「ICTカー」。その仕組みと展望とは。 空間のボタンを押すと感覚が伝わる「空中超音波触覚インタフェース」

空間のボタンを押すと感覚が伝わる「空中超音波触覚インタフェース」

空中に浮かぶ映像のボタンを押すと感触が伝わり、手のひらに映し出した映像の小動物が移動するとサワサワと動き回る感触が伝わる。これらを実現したのは超音波技術です。その原理はどうなっているのでしょうか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク

図1 従来の映像(左)とUltra HD Blu-rayの映像(右)の対比(資料提供:パナソニック)

図1 従来の映像(左)とUltra HD Blu-rayの映像(右)の対比(資料提供:パナソニック) 資料提供:パナソニック

資料提供:パナソニック 図3 HDR映像の特長(資料提供:パナソニック)

図3 HDR映像の特長(資料提供:パナソニック)