「粘菌型コンピュータ」って何だ?:5分でわかる最新キーワード解説

粘菌の生態を情報処理に応用する研究が、ナノ世界の「見えない光(近接場光)」研究と合体することで、自律的に環境に適合するハードウェアの実現までも見えてきた。

今回のテーマは超並列コンピュータでも難しい、不確実な条件ばかりの問題を高速に解決できる「粘菌型のナノコンピュータ」。粘菌の生態を情報処理に応用する研究が、このたびナノの世界の「見えない光(近接場光)」の研究と合体することで画期的な飛躍を遂げそうです。研究の先には、ネットワークの最適経路を「自分が変形して」見つけ出すルーターのような、自律的に環境適応するハードウェアの実現まで見えてきました。

粘菌型コンピュータとは?

粘菌の生態を模倣した仕組みのコンピュータのこと。従来コンピュータが不得手としてきた「条件が不確定で常に変動する」状態での問題解決が効率化すると期待されている。

- 粘菌の情報処理ってどんなもの?

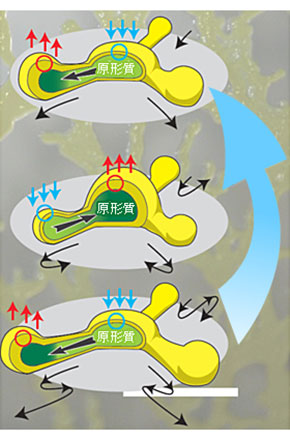

森林などの土壌に住む粘菌は、一定の形をとらない単細胞生物だ。その体は1つの細胞膜(細胞外質ゲル)の中で、無数の細胞核を含む原形質(細胞内ゾル)が常に振動・流動する特異な構造をとっている。この構造により、体の一部が何か危険な刺激を受けると全体が変形し、刺激を避けることができる。中枢神経=集中制御システムがないのに、刺激を受けた部分(単純な反応の仕組みだけを備えたサブシステム)の情報が全体に伝わり、合理的な退避行動(体全体の変形制御)ができるという、見事な自律分散制御の仕組みを備えている。

図2のように3方向に足を伸ばした形の粘菌があるとしよう。青い矢印の部位に刺激(粘菌が嫌う光の照射)を加えると、それを避けるように原形質が他の部位に流れ込み、全体の形を変える。これはゴム手袋に水を入れて端を締め、ある1本の指部分を握ると他の指部分が膨れ上がるのと似ている。体積は一定で、形が刺激に応じて変わるのだ。局部で生じた情報が全体に伝わり、最適な形になるための情報処理と制御が行われていることになる。

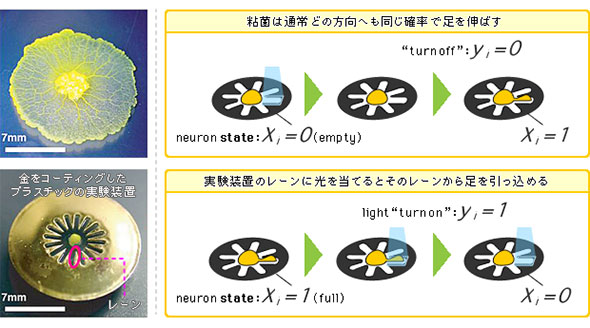

この性質をコンピュータ科学の問題解決に応用できないかと考えたのが、東京工業大学の青野真士氏だ。青野氏は、2013年3月まで在籍していた理化学研究所・揺律機能研究チームの原正彦チームリーダー(東京工業大学教授兼務)のもとで、図3のような実験装置を作り、粘菌に光刺激を加えて動きを観察した。

図3上部右側の写真のような装置の中央に粘菌を置いておくと、何も刺激がなければ左側のように面積をひろげて同心円状に装置を覆い尽くす。その状態で装置に刻まれた特定の溝(レーン)をめがけて光を当てる。すると粘菌の足は退避行動をとって縮む。その変形に応じて光を当てるレーンを変えていくと、刺激される回数の少ないレーンに足を伸ばそうとする。

これをくり返すうち、やがて最も刺激を受けるリスクが少ないレーンだけに足を伸ばすようになる。もちろん光の当て方で粘菌を意図的に誘導しないよう光照射は調整されている。この実験により、刻々と変化する刺激の方向を粘菌が学習し、最も刺激リスクが少ないレーンを粘菌自身が効率よく選べることが証明できた。

粘菌による問題解決例:「巡回セールスマン問題」

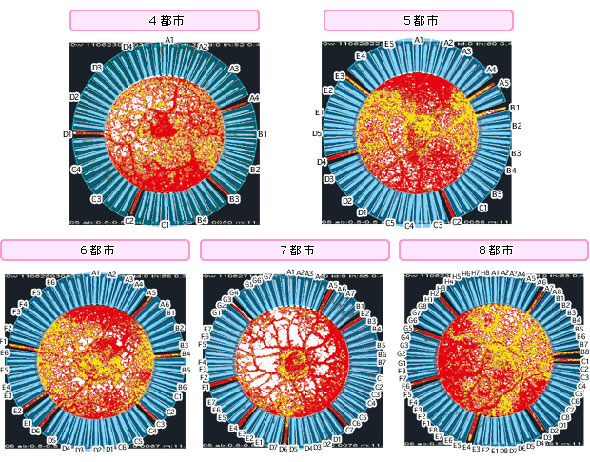

粘菌の行動が問題解決に応用可能なことを実証するために、青野氏は「巡回セールスマン問題」の実験に取り組んだ。これは幾つかの都市と都市間の距離(または移動コスト)を設定して、全ての都市を必ず1回経由して出発地に戻るルートのうち、最も距離の短いルートを見つけるという、「組合せ最適化問題」だ。都市数が多くなればなるほど巡回ルートは指数関数的に増加して「組合せ爆発」が起こり、計算量が増えすぎて解決困難になる。これは現在のコンピュータが最も苦手とする領域だ。

青野氏はレーンの数を増やした実験装置を使い、光の当て方を巡回セールスマン問題に適応するように設定して実験を行った。粘菌の足の伸び方を観察し、それを順番とルートに対応づけた。最大8都市までの実験にしたので最適解(最短ルート)は100、最不適解(最長ルート)は200だったが、粘菌は46.2分で133となるルートを導き出した(異なる個体による16回の実験の平均値)。

これは相対的に「良い」結果といえる。しかも、都市数が増えるとルートの数は爆発的に増えるにもかかわらず、粘菌がルートを探すのにかかる時間は爆発せず、都市数に比例して(線形に)増加しただけだった。これは従来よりも経済的・効率的に解を探索できる可能性を示唆していた。

「近接場光」研究との出会いで新しい研究段階へ

関連記事

並列処理でビッグデータ解析速度80倍?「HSA」

並列処理でビッグデータ解析速度80倍?「HSA」

CPUとGPUが処理を分け合って協働する「HSA(Heterogeneous System Architecture)」の活用により、ビッグデータ解析など重い処理の高速化が期待されています。PCやサーバのみならず、組み込みシステムへの応用も有望な「HSA」について解説します。 ハイヒールで踏んでも壊れない「CNTゴムトランジスタ」って何?

ハイヒールで踏んでも壊れない「CNTゴムトランジスタ」って何?

「ハイヒールで踏んでも壊れないトランジスタ」を実現したのは、カーボンナノチューブ(CNT)でした。ねじりや引っ張りにも強い“柔らかなトランジスタ”の特徴を解説します。「ハイヒールでの踏みつけ」にも意味はあります。 IPネットワークではもう限界?「情報指向ネットワーク」

IPネットワークではもう限界?「情報指向ネットワーク」

IoT時代の本格化に伴い指摘され始めたIPネットワークの限界。データに名前でアクセスする「情報指向ネットワーク」は自身が経路制御やコンテンツ配信を行う効率的な仕組みとして注目されています。 スプレーで作れる発電機「有機薄膜太陽電池」

スプレーで作れる発電機「有機薄膜太陽電池」

スプレーするだけで太陽電池を生み出す「有機薄膜太陽電池」。その電力変換効率を12〜15%へと改善する技術が理化学研究所の手で開発検証されました。その効率アップのヒミツに迫ります。 浅漬けも発電も塩加減が決め手「浸透圧発電」

浅漬けも発電も塩加減が決め手「浸透圧発電」

塩分濃度の違いで水分が移動する「浸透圧」を利用した発電方法が、「浸透圧発電」です。日本の機能性膜研究が生んだ海水淡水化技術とともに、世界的な水資源の効率化に寄与することが期待されます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- STPAの第4ステップで忘れがちな「損失シナリオ識別」の詳細手順

- ルネサスが「Renesas 365」を提供開始、電子機器の開発期間を大幅短縮

コーナーリンク

図1 粘菌(資料提供:理化学研究所)

図1 粘菌(資料提供:理化学研究所) 図2 局所への刺激が全体に伝わる(資料提供:理化学研究所)

図2 局所への刺激が全体に伝わる(資料提供:理化学研究所) 図3 粘菌の行動原理の実験装置(資料提供:理化学研究所)

図3 粘菌の行動原理の実験装置(資料提供:理化学研究所) 図4 巡回セールスマン問題の解を探索した粘菌(資料提供:理化学研究所)

図4 巡回セールスマン問題の解を探索した粘菌(資料提供:理化学研究所)