光で距離を測って安全に降下せよ! 〜レーザー高度計(LIDAR)の仕組み〜:次なる挑戦、「はやぶさ2」プロジェクトを追う(10)(2/3 ページ)

初号機での苦い思い出

初号機のLIDARと「はやぶさ2」のLIDARで何が違うのか。これについて、水野准教授は「似ているのは外観だけ。中身は全く違う」と説明する。

LIDARでは、大きな出力のレーザーパルスを得るために、Qスイッチと呼ばれる光学部品が使われている。LIDARのQスイッチは、光の透過率を変えることで、レーザーの発振を制御する役割を担う。エネルギーをためるときには透過率を低くしておき、一気に放出するときに透過率を高くする。川の水をダムでせき止めて、一気に放流するようなイメージだ。

「はやぶさ2」のLIDARでは、このQスイッチを変更した。初号機では非線形結晶が使われており、外部から制御していたが、扱いが非常に難しかった。「はやぶさ2」では、これを可飽和吸収体に変更。可飽和吸収体は、一定のレベルまでエネルギーを吸収するが、それを超えると吸収できなくなり、光を通す性質を持つ。初号機は能動的なQスイッチ、「はやぶさ2」は受動的なQスイッチだといえる。

実は、初号機のLIDARは大きな問題を抱えていた。LIDARは小惑星に到着するまで使われないため、保温は切られ、−30℃程度の低温状態になるのだが(LIDARは日陰側にあるため冷える)、地上での熱真空試験において、「低温状態から常温状態に戻してもレーザーが出ない」という不具合が見つかったのだ。なぜか真空中でのみ起きるやっかいな現象で、原因の特定は難航した。

打ち上げ日(2003年5月9日)が迫る中、ついに川口淳一郎プロジェクトマネジャーは3月中旬、「LIDARを冷やさないようにして運ぶ」という決断を下す。ヒーターでLIDARを暖めるため、余計な電力を使うことになってしまうが、この打ち上げのタイミングをどうしても逃すわけにはいかない。間に合わせるためには、ギリギリの判断であり、水野准教授としても受け入れるしかなかった。

そうして温存されたLIDARは、イトカワできっちり役割を果たしたものの、「技術者として、仕様を満たせなかったという悔しさがあった」と水野准教授。打ち上げの翌年からすぐに対策に着手し、Qスイッチを変更することで、「はやぶさ2」では冷えても大丈夫なLIDARを完成させた。「やっと一人前のLIDARができた」と、水野准教授は安堵の表情を見せる。

将来は1チップ化も

その他、APDとアンプも「はやぶさ2」では変更されている。初号機では、ディスクリート部品で回路を構成。ゲイン調整可能な高感度な増幅回路になっていたが、調整に非常に時間がかかるのが難点だった。「はやぶさ2」は開発期間が短かったため、同じ構成にすることを断念。月探査機「かぐや」のレーザー高度計(LALT)で使われた実績があったハイブリッドIC(APDとアンプが1パッケージになったもの)を採用し、開発期間の短縮を図った。

ただ、この変更により、新たな問題が1つ発生することになった。

光の量は、距離の2乗に反比例する。距離が半分になれば、光量は2倍ではなく4倍になるわけだ。前述のように、LIDARのレンジは非常に広く、距離は3桁も変化するわけだから、光量は6桁も変わるということになる。この6桁、つまり100万倍の変化に、うまく対応する必要があるのだが、「かぐや」のハイブリッドICには、アンプのゲインを切り替えられないという欠点があった。

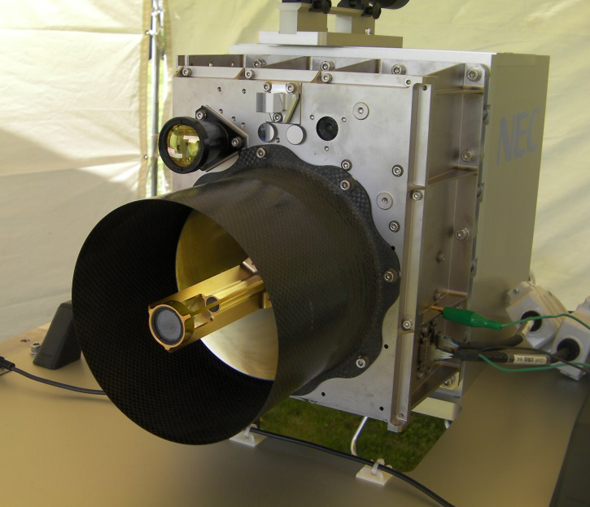

初号機では、アンプの帰還容量などを切り替えることで、回路のゲインを8段階に変化させることができたのだが、「はやぶさ2」では、APDのバイアス電圧の切り替えによる2段階のみ。これではとても100万倍の変化には対応できないので、近距離用に有効径3mmの小さな望遠鏡を追加した。1km程度の距離でカセグレンからこちらに切り替え、光量を1000分の1に絞るというわけだ。

2013年5月、北海道大樹町において、LIDARのエンジニアリングモデル(EM)を使ったフィールド実験が行われ、このゲインコントロールが正常に機能することを確認した。

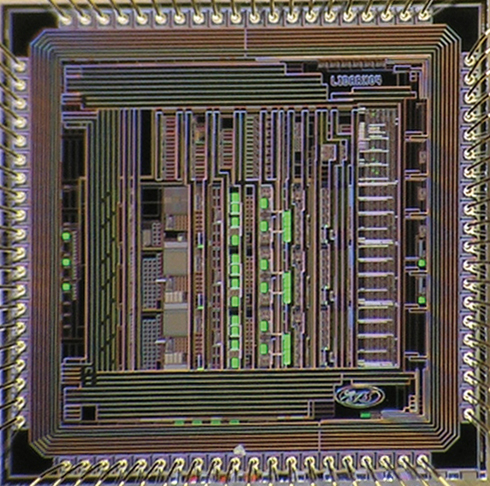

また「はやぶさ2」への搭載は残念ながら間に合わなかったものの、水野准教授はアンプとタイミング検出回路を1チップ化した「LIDARX」の開発も進めているそうだ。わずか3mm角の小さなダイで、回路の小型・軽量化と開発期間の短縮が可能になる。将来の探査計画で使われることになるかもしれない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク

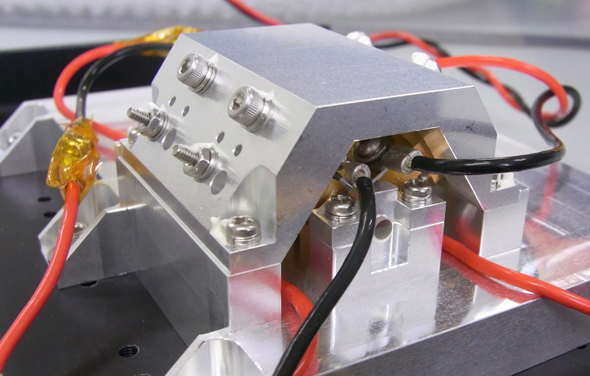

「はやぶさ2」のレーザー送信部。5cm角に小型化された

「はやぶさ2」のレーザー送信部。5cm角に小型化された カセグレン望遠鏡の右上にある小さな穴が近距離用の小型望遠鏡

カセグレン望遠鏡の右上にある小さな穴が近距離用の小型望遠鏡 光パルス検出専用IC「LIDARX」

光パルス検出専用IC「LIDARX」