シャープの逆を行くケンブリッジ大、有機物を使って太陽電池の効率を25%向上へ:スマートグリッド(1/2 ページ)

太陽電池の変換効率には理論的な限界がある。限界を乗り越えるにはさまざまな方法があり、現在最も成功しているのは多接合型だ。シャープは多接合型で世界記録を達成している。一方、ケンブリッジ大はシャープの逆を行く。低コスト材料を使い、変換効率をかさ上げする仕組みを盛り込んだ。

太陽電池の変換効率を高めていく取り組みは限界を目指して続いていく。だが、「限界」とは何だろう。究極的には太陽光のエネルギーを100%利用することだが、実際には他にさまざまな限界がある。なかでも基本的なのは、約50年前に提唱されたShockley-Queisser限界*1)だ。1種類の半導体材料を使う限り、どのような半導体を選んでも30%程度が変換効率の上限になる。

*1) この限界はたとえ話で説明できる。太陽光には1から100までのさまざまなエネルギーをもった光の粒(光子)がある比率で混ざっている。特定のエネルギーに対応した半導体を選んだとしよう。例えば40だとする。すると、40以下のエネルギーをもった光子は原理的に取り込めない。40以上のエネルギーをもった光子は取り込めるが、通常の方法では40よりも大きい光子のエネルギーのうち「40」しか取り出せない。半導体固有の値(バンドギャップ、例では40)以下の光子は役に立たず、それ以上の光子のエネルギーは一部無駄になるということだ。オリジナルの論文は、W. Shockley and H. J. Queisser: J. Appl. Phys. 32 (1961) 510.

この限界を超えることは可能だ。複数の半導体材料を組み合わせて使えばよい*2)。このような考え方に基づいて実用化されたのが多接合太陽電池だ。

*2) ただし多接合型を工夫してもShockley-Queisser限界には縛られてしまう。2接合で42%、3接合で47%が限界だ。効率60%以上が可能だといわれる量子ドット太陽電池は接合数が非常に多い多接合型だと見なすことができるため、やはりShockley-Queisser限界の影響を受ける。

人工衛星に搭載する太陽電池は重量に厳しい制限があるため、高コストであっても変換効率が高い多接合太陽電池を使っている。例えばシャープは化合物半導体を利用した「化合物3接合型太陽電池」を宇宙用太陽電池として実用化しており、2011年11月には変換効率が36.9%に達したと発表している(図1、図2)。これは同タイプの世界記録である。

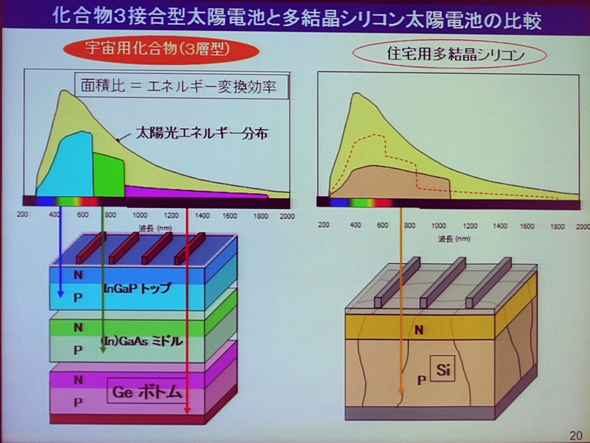

図2 3接合型の変換効率が高い理由 3つの層がそれぞれ太陽光のうちの決まった波長領域の光を吸収するため、住宅用の多結晶Si太陽電池(図右)と比べて、より多くの太陽エネルギーを電力に変換できる。図左は3層構造を示すが、旧型である。36.9%を達成したセルの構造は、短い波長の光を吸収するInGaP(インジウムガリウムリン)、GaAs(ガリウムヒ素)、長い波長の光を吸収するInGaAs(インジウムガリウムヒ素)である。

図2 3接合型の変換効率が高い理由 3つの層がそれぞれ太陽光のうちの決まった波長領域の光を吸収するため、住宅用の多結晶Si太陽電池(図右)と比べて、より多くの太陽エネルギーを電力に変換できる。図左は3層構造を示すが、旧型である。36.9%を達成したセルの構造は、短い波長の光を吸収するInGaP(インジウムガリウムリン)、GaAs(ガリウムヒ素)、長い波長の光を吸収するInGaAs(インジウムガリウムヒ素)である。シャープは、宇宙用以外に、集光型太陽電池、すなわちレンズなどで太陽光を集め、面積当たりのエネルギーを数百倍に高めて発電する用途の開拓も進めている。集光型とすることで、変換効率45%以上が狙えるという(図3)。

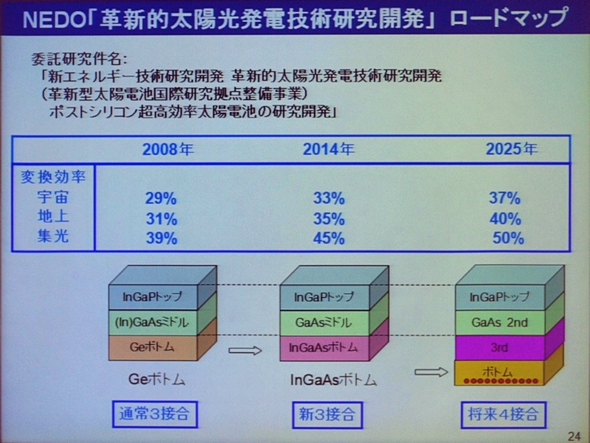

図3 NEDOの太陽電池ロードマップ 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、太陽電池の種類ごとにロードマップを策定している。図に示したのは特に高い変換効率を狙う研究に関するもの。図下にはシャープの手法が示されている。中央が36.9%(地上)を達成したセルの構造。

図3 NEDOの太陽電池ロードマップ 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、太陽電池の種類ごとにロードマップを策定している。図に示したのは特に高い変換効率を狙う研究に関するもの。図下にはシャープの手法が示されている。中央が36.9%(地上)を達成したセルの構造。シャープの方式は既に商用段階にあり、競合メーカーもある。つまり産業として成り立っている。ただし、欠点もある。1つはSi太陽電池のように大面積のセルを製造することが材料の物性上、困難であることだ。さらに製造コストをSi太陽電池並に引き下げることも難しい。宇宙用などには適しているが、戸建て住宅の屋根置き用途を開拓するのは至難のわざだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- 「中国のスペースX」銀河航天は衛星をどう量産するのか 製造デジタル基盤の全貌

コーナーリンク

新型太陽電池セル

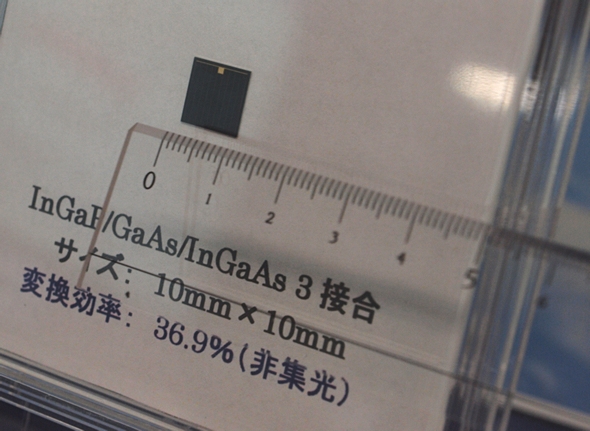

新型太陽電池セル 図1 シャープの化合物3接合型太陽電池 10mm角の小型セルである。太陽光(非集光)の変換効率は36.9%と高い。

図1 シャープの化合物3接合型太陽電池 10mm角の小型セルである。太陽光(非集光)の変換効率は36.9%と高い。