ロボットの“付き添い”を不要化、フルリモートの自動配送サービス実現に前進:ロボット開発ニュース

パナソニックは2022年4月15日、「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」域内で、保安要員なしでの小型低速ロボットを使った自動配送サービスの道路使用許可を取得したと発表した。

パナソニックは2022年4月15日、「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」(Fujisawa SST)域内で、保安要員なしでの小型低速ロボットを使った自動配送サービスの道路使用許可を取得したと発表した。今後、Fujisawa SST以外への展開も進め、自動配送サービスの実用化に向けた取り組みを推進する。

オペレーター1人で4台のロボットを監視

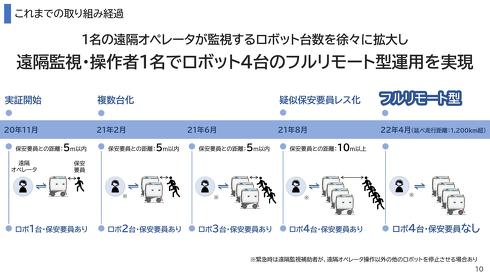

パナソニックは2020年10月から、Fujisawa SST内で小型低速ロボット「X-Area Robo」を用いた配送サービスの実証実験を行ってきた。従来はロボットの遠隔監視を担当するオペレーターに加えて、人と機体との接触事故などを防ぐため、ロボットの近傍に保安要員を配置して運用する必要があった。例えば4台のロボットを運用する場合は、1人のオペレーターに加えて、4人の保安要員が必要になる。

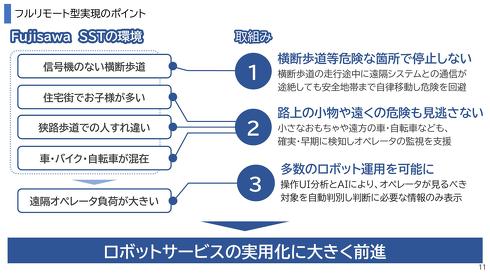

パナソニックでは、保安要員の不要化を進めるため、X-Area Roboの安全性を向上する取り組みを進めてきた。Fujisawa SSTでは信号機のない横断歩道があることに加え、住宅街のため子供が遊んでいることが多い、狭い歩道で人とすれ違いが起きやすいなど、ロボット運用時に課題となり得るポイントがある。

こうした対策として、まず、X-Area Roboが横断歩道上など危険な箇所で停止しないような仕組みを構築した。万が一、横断歩道の途中でオペレーターとの通信が途絶しても、安全地帯まで自律走行して一時停止する。またX-Area Roboに搭載した複数のセンサー類で、路上を通行する自動車や自転車、通行人の他、小さなおもちゃなどを自動的に検知して、オペレーターに知らせる。さらに複数台のロボット同時運用を可能にするために、ロボットの遠隔管制システム「X-Area Remote」画面上のUI(ユーザーインタフェース)改良や、注視すべき箇所をAI(人工知能)が自動的に特定して、判断の負荷を下げる仕組みなどを導入した。

こうした取り組みの結果、警察庁が定める「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」の公道走行審査に合格し、Fujisawa SST内では保安要員なしでの無人自律走行が認められることとなった。保安要員の人件費削減によって、ロボットによる自動配送ソリューション展開のコストを大幅に減らせるという。

今後はFujisawa SST外での他拠点展開を簡素化するため、240時間の走行の後、「特定自動配送ロボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準」における「完全遠隔監視・操作型」の許可取得を目指す。

ロボットを用いた自動配送サービスの今後の展開について、パナソニックホールディングス テクノロジー本部 モビリティソリューション部 部長の東島勝義氏は、「社会受容性を考えると、ロボットやシステムのコスト低減、安全性の向上は継続的に行う必要がある。1人のオペレーター当たりの担当機体数を今の倍にするオペレーションの構築や、安全面に十分配慮した上での機体移動速度の向上などが求められる。こうした技術的課題に加えて、交通の便が悪い地域での自動配送ニーズや、商品の移動販売ニーズなどの掘り起こしにも取り組んでいく」と語った。

また、パナソニックはX-Area RoboやX-Area Remoteを活用して、地域の施設や人々、企業をモビリティでつなぐエリアモビリティサービスプラットフォーム「X-Area(クロスエリア)」を展開する計画だ。X-Area RoboとX-Area Remoteは共に、大阪府の舞州地区で2022年3月1日から実施中の、次世代都市交通システムの実用化を目指した実証実験で使用されている。同年5月からはFujisawa SSTで、店舗から住宅まで焼き立てのパンや野菜などをX-Area Roboで配送する実証実験を開始予定だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

パナソニックが工場など3領域でロボティクス推進、緩くつながる「共在感覚」も

パナソニックが工場など3領域でロボティクス推進、緩くつながる「共在感覚」も

パナソニックは2022年3月1日、同社が展開するロボティクス関連事業の技術や取り組みを紹介するオンライン技術セミナーを開催した。同セミナーでは、2022国際ロボット展で同社が展示する内容を紹介した。 8社参加のロボットデリバリー協会が発足、自動配送ロボットの公道走行基準策定へ

8社参加のロボットデリバリー協会が発足、自動配送ロボットの公道走行基準策定へ

川崎重工業、ZMP、TIS、ティアフォー、日本郵便、パナソニック、ホンダ、楽天グループの8社は「一般社団法人ロボットデリバリー協会」を発足したと発表した。 そばをLiDAR搭載ロボットが配膳、高輪ゲートウェイで無人デリバリーの実証実験

そばをLiDAR搭載ロボットが配膳、高輪ゲートウェイで無人デリバリーの実証実験

ZMPは2020年8月12〜16日にかけて、高輪ゲートウェイ駅前のイベントエリア「Takanawa Gateway Fest」で、同社のデリバリーロボット「DeliRo(デリロ)」による無人デリバリーサービスの実証実験を実施する。顧客は店員と非接触、非対面で、着席したまま食事の注文や受け取りが行える。 ホンダと楽天が自動配送ロボットの走行実証実験、全長約500mを自動走行

ホンダと楽天が自動配送ロボットの走行実証実験、全長約500mを自動走行

本田技術研究所と楽天グループは、自動配送ロボットの走行実証実験を開始した。自動配送機能を内蔵しており、筑波大学構内の宿舎周辺や一部公道の全長約500mを自動走行する。 店舗厨房内でのパスタ調理を完全自動化するロボット、最終製品を開発中

店舗厨房内でのパスタ調理を完全自動化するロボット、最終製品を開発中

TechMagicは、プロントコーポレーションと共同開発中のパスタ調理ロボットについて発表した。具材選びから始まる一連のパスタ調理工程を完全に自動化する同ロボットは、現在、原理検証が完了し、店舗導入に向けて最終製品を開発している。