フィジカルAIで変わるロボットの在り方、ヒューマノイドロボットの衝撃:デジタルツイン×産業メタバースの衝撃(9)(2/5 ページ)

物流や医療で進むフィジカルAIの事例

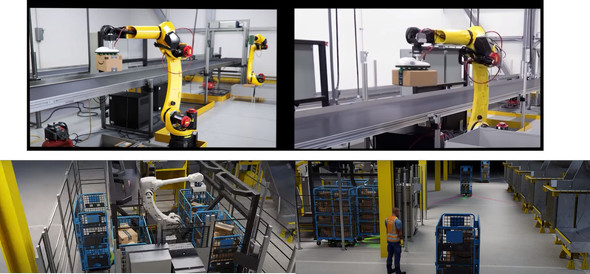

Amazon.comなどの物流現場では、ピッキングロボットや自律搬送ロボット(AGV/AMR)の学習に合成データが活用されている。

手法としては、メタバース環境で仮想的にロボットの動作環境を再現し、そこでインテグレーションやトレーニングを行う。生成AIにより、さまざまな荷姿や周囲の状況、走行環境といったあらゆるシナリオを想定し、高速かつ安全に学習を行うことが可能となっている。

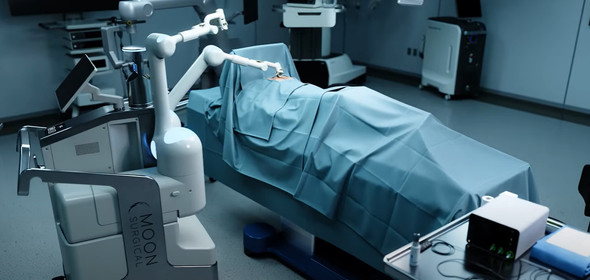

医療分野では、フランスの手術ロボット企業Moon Surgicalが、膨大な手術パターンについて生成AIを用いてシミュレーションを実施している。失敗が許されない医療現場において、仮想空間での事前学習は極めて重要となる。

フィジカルAIによる自動運転/モビリティへの影響

フィジカルAIの影響を最も大きく受けているのがモビリティ(自動運転)の領域だ。従来の開発手法からのパラダイムシフトが起きている。

高精度マップ(HDマップ)からの変化

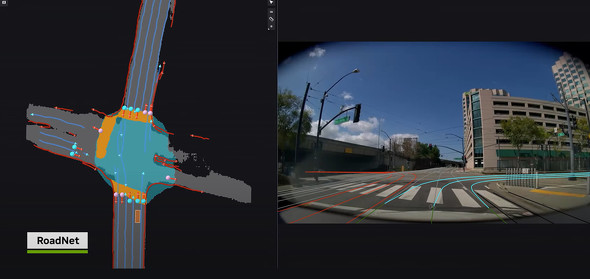

従来、自動運転には道路形状や標識などを詳細に記録した「HDマップ」が必須とされ、その作成と維持には多大なコストがかかっていた。しかし現在は、AIが車線や道路境界、路面状況などをリアルタイムで予測し、補完する技術が進化している。ユーザー入力に基づき、AIが高解像度マップとして現実的な運転環境を生成する「Map LLM」のような技術も登場しており、開発の高速化と精度向上が図られている。

AIエージェントによるシミュレーション

自動運転の開発プロセスでは、サイバー空間上に構築された仮想走行環境が活用されている。「雨天夜間の高速道路」や「見通しの悪い山道での緊急停止」といった、現実では再現が難しい危険な状況をシミュレーション環境内に生成する。そこに自然でリアルな動作をする車両や歩行者のAIエージェントを配置し、徹底的なトレーニングを行ってから実車に実装する流れが定着しつつある。

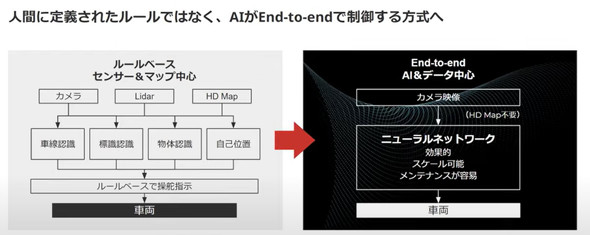

「ルールベース」から「End-to-end AI」へ

従来の自動運転は、人間が定義したルール(If-Thenルール)に基づく制御が主流だった。しかし、ルールベースでは「実際の停止標識ではない紛らわしい看板」や「道路工事中の複雑な誘導」といったイレギュラーなケースに対応しきれない課題があった。

これに対し、現在は「End-to-end AI」への転換が進んでいる。これは、カメラ映像などの入力から、「認知、判断、操作」までを巨大なニューラルネットワーク(LLMなど)が一気通貫で処理する方式だ。

例えば、自動運転スタートアップのTuringは、LLMの環境認識能力を生かしたカメラベースでの自動運転を目指している。LLMが文脈や環境を理解することで、工事現場の誘導員やカラーコーンの配置を見て「対向車線にはみ出して回避すべきか、一時停止すべきか」といった人間のような柔軟な判断が可能になる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 「中国のスペースX」銀河航天は衛星をどう量産するのか 製造デジタル基盤の全貌

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク