量産開始後も続くODMメーカーとの関係:ODMを活用した製品化で失敗しないためには(12)(1/2 ページ)

社内に設計者がいないスタートアップや部品メーカーなどがオリジナル製品の製品化を目指す際、ODM(設計製造委託)を行うケースがみられる。だが、製造業の仕組みを理解していないと、ODMを活用した製品化はうまくいかない。連載「ODMを活用した製品化で失敗しないためには」では、ODMによる製品化のポイントを詳しく解説する。第12回のテーマは「量産開始後のODMメーカーとの関係」についてだ。

「ODM」とは、設計と製造(量産)を委託することを指すが、依頼主(スタートアップ)とODMメーカーとの関係は量産開始後も、その製品の生産が終了するまで続く。

そこで、今回と次回の2回にわたって、量産直前から生産が終了するまでに必要となる、ODMメーカーとの関わりについて解説する。

ODMを依頼するスタートアップは、量産が開始されれば、「あとはODMメーカーから定期的に製品を購入し、販売するだけでよい」と考えがちである。

しかし、実際には、製品の販売後はユーザーと関わる“メーカー”としての仕事があり、その一部には製品を設計したODMメーカーに委託しなければならない内容も含まれる。もちろん、そこには委託費用が発生する。ODMを依頼するスタートアップはこのことを忘れてはならない。

以下に示す内容は、基本的にはODMメーカーのやり方に従うのがよい。

- 承認製品の作製(量産直前)

- 製造ライン監査(量産開始時と量産後)

- 修理(量産後)

- 設計変更(量産後)

- 在庫処分(量産後)

- 4M変更(量産後)

- 生産設備メンテナンス(量産後)

1.承認製品の作製

製品仕様書に、製品の全ての仕様が記載されているわけではない。例えば、外装部品の目に見える色やその嵌合(かんごう)状態、梱包(こんぽう)後の部品配置などの詳細は明記されていない。

当然ながら、量産される製品によって、仕様の許容できない極端なバラツキがあってはならない。そのため、量産開始前にODMメーカーから購入する最終製品のサンプルを作製するのだ。

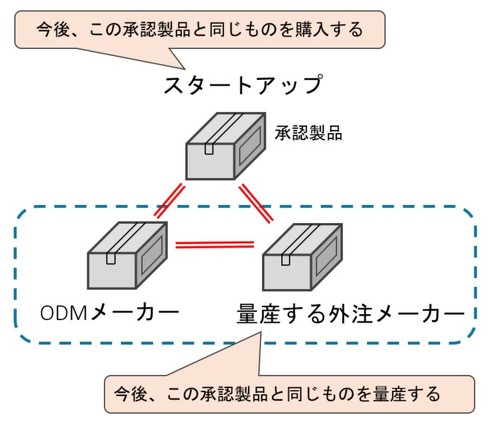

その際、最低2台のサンプルを作製し、スタートアップとODMメーカーの双方で承認製品として共有する。もし、ODMメーカーが量産を外注(外部のメーカーに量産を委託)している場合には、3台のサンプルを作製して3社で共有するとよい(図1)。

承認製品は、最終の試作で作製する。ODMメーカーにとっては「今後、この承認製品と同じものを量産する」こと、スタートアップにとっては「今後、この承認製品と同じものを購入する」ことを意味する。

ODMメーカーが量産を開始し、実際に製品が納入されると、スタートアップは製品の受け入れ検査を行う。この受け入れ検査において疑義が生じた場合は、承認製品と照らし合わせ、製品が事前の約束(取り決め)通りに仕上がっているかを確認する。

もし承認製品との違いが見つかった場合は、次のいずれかの対応を行う。

- 製品の入れ替え

- 部品交換して製品を修正

- 台数限定で受け入れ合格

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?