誰も教えてくれない設計NGあるある【モーター編】:設備設計現場のあるあるトラブルとその解決策(11)(1/3 ページ)

連載「設備設計現場のあるあるトラブルとその解決策」では、設備設計の現場でよくあるトラブル事例などを紹介し、その解決アプローチを解説する。連載第11回はFA業界の主役部品の一つである「モーター」に焦点を当てた、「誰も教えてくれない設計NGあるある【モーター編】」をお届けする。

本連載は、前回シリーズ「いまさら聞けない 製品設計と設備設計の違い」をイントロダクションと位置付け、設備設計の現場でよくあるトラブル事例などを紹介し、その解決アプローチを解説していきます。

今回のテーマ:誰も教えてくれない設計NGあるある【モーター編】

FA(ファクトリーオートメーション)領域における設計は、いわゆる「工程/作業の自動化」を主なゴールとして、機械を作っていく仕事となります。その際、人間が行っていた作業を自動化する上で、特に頻繁に使われる部品が「モーター」です。

モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換するだけでなく、他の機械要素と組み合わせることで直進運動や、より複雑/精密な動作を実現できるため、FA業界では主役部品の一つといえるほど重要な役割を果たしています。機械の規模が大きい場合には、1台に数十〜数百個ものモーターが使われることも珍しくありません。

このように、機械にとって「基本中の基本」ともいえるモーターですが、筆者がこれまで多くの機械を見てきた中で、NGなモーターの使い方をしているケースにたびたび遭遇してきました。

モーターは機械を駆動させるために必要な部品であり、設計で不具合を発生させてしまうと、最悪の場合、機械が全く動かなくなることもあります。モーターは機械の要であるため、モーターが動作しなければ機械は本来の機能を果たせず、生産がストップしたり、自動化を諦めて結局人手作業に逆戻りしたりといった事態に陥りかねません。また、モーターの不具合によっては、現場作業者が危険にさらされる恐れもあります。

そこで今回は、モーターを使った機械の設計の中から、NGな設計例をいくつか紹介します。ぜひ、日々の設計の参考にしてみてください。

負荷軸の取り付けに関するNG

外観からは見えませんが、実はモーターの内部にはモーター軸を支持するための「ベアリング(軸受)」が内蔵されています。そのため、モーター軸にそのまま歯車やプーリーなどを取り付ければ、回転力を伝達させることが可能です。

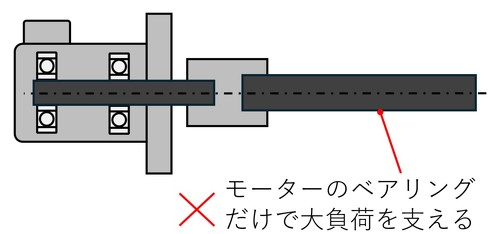

しかしながら、モーター内部のベアリングに過大な負荷がかかる設計は避けるべきです(図1)。具体的には、以下のようなケースが該当します。

- モーター軸に大きな引張/圧縮力がかかる場合

- モーター軸に大きな曲げ応力がかかる場合

このような設計では、モーターのベアリングが早期故障してしまいます。そもそもモーターに内蔵されているベアリングの役割は、基本的に「モーター軸自体の負荷を支えること」であり、大きな負荷を受けることを前提とした設計になっていません。

万が一、モーター軸にたわみが生じてしまうと、回転精度が悪化したり、激しい振動が発生したりしてしまいます。また、最悪の場合はベアリングが焼き付いたり、破損したりする恐れもあります。そのため、大きな負荷が想定される場合には、負荷軸用のベアリングを別途設ける必要があります(図2)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 3Dモデリングツールの積層造形を支援する機能アップデート