世界最大級256量子ビットも道半ば、国産超伝導量子コンピュータは1000量子ビットへ:量子コンピュータ(2/2 ページ)

実装を工夫して64量子ビット機と同じ冷凍機サイズに収容

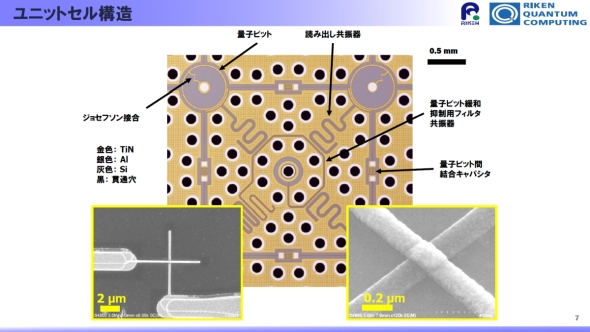

256量子ビットのチップの設計と製造は64量子ビットのチップと同様に理研が担当した。2×2の4量子ビットを単位とするユニットセル構造を踏襲し、64量子チップに対して縦横をそれぞれ2倍に拡張した。

チップサイズが大きくなった分、量子ビットを構成するジョセフソン接合の酸化膜厚みや酸化状態などのばらつきの影響も大きくなる。この問題に対して、ジョセフソン接合にレーザーを照射して酸化の状態を調整するレーザーアニールという独自技術を適用し、変動係数を適用前の4%から0.6%にまで低減した。

理研が開発した量子チップの構造。極低温に冷却されたジョセフソン接合部分に量子ビットが形成される。3次元接続構造の採用によって、制御信号の供給および量子ビットの読み出しはチップ裏面からコンタクトプローブを介して行われる[クリックで拡大] 出所:理研

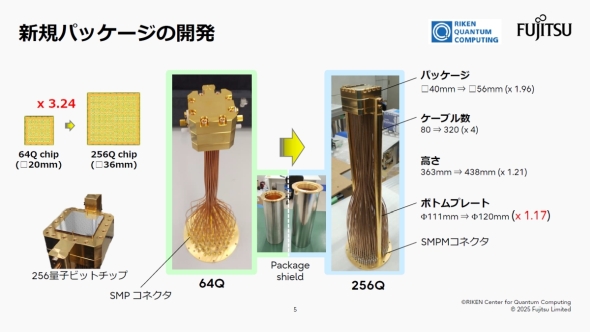

理研が開発した量子チップの構造。極低温に冷却されたジョセフソン接合部分に量子ビットが形成される。3次元接続構造の採用によって、制御信号の供給および量子ビットの読み出しはチップ裏面からコンタクトプローブを介して行われる[クリックで拡大] 出所:理研システムをまとめる際には実装が課題になったと富士通の佐藤氏は説明した。「希釈冷凍機のサイズや冷却能力は、64量子ビットの超伝導量子コンピュータに使ったものが開発時点においては最大であり、4倍もの回路や部品を収容できるかがチャレンジだった」(同氏)。

多段で構成される希釈冷凍機の熱収支を細かく分析し、4Kステージの増幅器を中心に発熱の抑制を進めた。また、量子チップが装着されるボトム・プレート部分についても、低温同軸ケーブルを接続するコネクターの小型化などの工夫によってサイズの増加を最小限に抑えた。併せて、現実問題として組み立てられるか、部品やケーブルを取り外せるか、修理できるか、といった観点でも慎重に検討し、全ての部品を収めて冷却できる見通しを得たという。

64量子ビットの超伝導量子コンピュータで採用した希釈冷凍機のサイズに4倍もの回路を収めるために、それぞれの温度ステージで発熱の抑制や実装密度の向上が図られた。図中の写真は20mKステージに置かれる量子チップのパッケージングの比較である(実機の状態とは上下逆に置かれている)[クリックで拡大] 出所:富士通

64量子ビットの超伝導量子コンピュータで採用した希釈冷凍機のサイズに4倍もの回路を収めるために、それぞれの温度ステージで発熱の抑制や実装密度の向上が図られた。図中の写真は20mKステージに置かれる量子チップのパッケージングの比較である(実機の状態とは上下逆に置かれている)[クリックで拡大] 出所:富士通2026年度を目標に1000量子ビット級の開発を共同で目指す

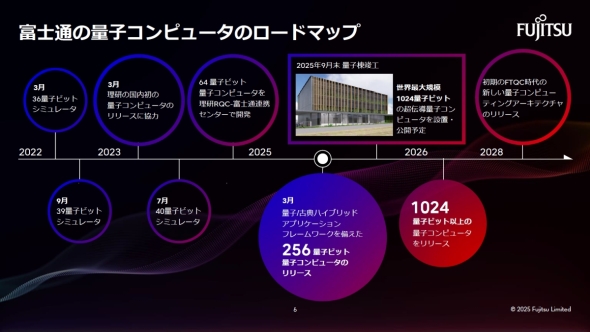

今後の展開としては、2021年4月1日に理研内に発足した理研RQC-富士通連携センターの活動をさらに4年間延長し、1000量子ビット級あるいはそれ以上の超伝導量子コンピュータの実現を共同で目指していく考えだ。

理研の中村氏は、「量子コンピュータにはさまざまな方式があり、それぞれに強みと課題がある。理研では超伝導式だけではなく光量子式などにも取り組んでいて、実験チームと理論チームで20チームを数える。引き続き高忠実度化や大規模化を中心に、富士通とも連携しながら、社会実装までをシームレスに推進していく」と述べた。また、「次の目標である1000ビット級は分からないことがたくさん出てくるだろう。まずやってみることが重要。ただしそこがゴールではなく、最終的には数万〜数十万量子ビットを目指していきたい」とも述べた。

理研における量子コンピュータ研究の取り組みと今後の展開。2024年度に開発した144量子ビットの超伝導量子コンピュータも活用しながら、低ノイズな増幅器の開発、高速/高忠実度な読み出し技術の開発、量子チップの製造歩留まり向上などを進めていく[クリックで拡大] 出所:理研

理研における量子コンピュータ研究の取り組みと今後の展開。2024年度に開発した144量子ビットの超伝導量子コンピュータも活用しながら、低ノイズな増幅器の開発、高速/高忠実度な読み出し技術の開発、量子チップの製造歩留まり向上などを進めていく[クリックで拡大] 出所:理研富士通の佐藤氏は「1000ビット級は、技術的に動くものを作れるかだけではなく、コストも追いかけていきたい。要素技術を持つベンダーにも協力を呼び掛けてエコシステムを構築していく」と述べた。なお、1000ビット級の開発を加速するとともに、実機を設置するために、川崎市のFujitsu Technology Park内に「量子棟」の建設を進めていて、2025年9月末の竣工を予定している。

関連記事

国産超伝導量子コンピュータ初号機が本格始動、クラウド公開で外部利用が可能に

国産超伝導量子コンピュータ初号機が本格始動、クラウド公開で外部利用が可能に

理化学研究所、産業技術総合研究所、情報通信研究機構、大阪大学、富士通、NTTの共同研究グループは2023年3月27日から国産超伝導量子コンピュータ初号機をクラウドに公開し、外部からの利用を開始すると発表した。 超伝導量子コンピュータ国産2号機が誕生、量子シミュレーターと連携可能

超伝導量子コンピュータ国産2号機が誕生、量子シミュレーターと連携可能

富士通と理化学研究所は2023年10月5日、埼玉県内で会見を開き、共同で設立した理研RQC-富士通連携センターで、国産2号機となる64量子ビット超伝導量子コンピュータを開発した。 富士通ら、量子コンピュータ向けの大規模基本ソフトウェア群をオープンソース化

富士通ら、量子コンピュータ向けの大規模基本ソフトウェア群をオープンソース化

富士通は、量子コンピュータ向けの大規模基本ソフトウェア群をオープンソース化し、クラウドサービスで運用開始した。量子コンピュータをクラウド上で公開する際の障壁を削減できる。 富士通が商用量子コンピュータシステムを初受注、産総研に提供

富士通が商用量子コンピュータシステムを初受注、産総研に提供

富士通は産業技術総合研究所の「超伝導ゲート型量子コンピュータ」を受注した。2025年初旬に産総研の量子/AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターで稼働する予定だ。富士通によると、国内ベンダーが商用量子コンピュータシステムを受注したのは初めて。 極低温下に置いたクライオCMOS回路で量子ビット駆動に成功

極低温下に置いたクライオCMOS回路で量子ビット駆動に成功

富士通は、オランダの量子技術研究機関QuTechと共同で、ダイヤモンドスピン方式の量子コンピュータに用いる量子ビットを制御する電子回路を、極低温で動かす技術の開発に成功した。 その名も「kawasaki」、国内初のゲート型商用量子コンピュータが稼働

その名も「kawasaki」、国内初のゲート型商用量子コンピュータが稼働

東京大学とIBMは、日本初導入となるゲート型商用量子コンピュータ「IBM Quantum System One」が稼働を開始したと発表。設置場所は「新川崎・創造のもり かわさき新産業創造センター」で、東京大学が設立した量子イノベーションイニシアティブ協議会に参加する慶應義塾大学や、日本IBMを含めた企業11社を中心に活用を進めることになる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- STPAの第4ステップで忘れがちな「損失シナリオ識別」の詳細手順

- 10BASE-T1S対応のPMDトランシーバー、CANのように簡便性とコスト低減を両立

コーナーリンク

![36mm角の256量子ビットチップ(左)と、2023年に開発した20mm角の64量子ビットチップ(右)。2×2の4量子ビットで構成されたユニットセルを単位に、スケーラブルにレイアウトされている[クリックで拡大] 撮影:関行宏](https://image.itmedia.co.jp/mn/articles/2504/28/sp_250428fujitsu_riken_05.jpg)