Boston Dynamics創業者が語る ロボットづくりの本質:3DEXPERIENCE World 2025(2/3 ページ)

ロボット開発では「ハードウェアはソフトウェアと同じくらい重要」

Boston Dynamicsは、BigDogやSpotの他にも、ヒューマノイド型ロボットの「Atlas」、倉庫用のロボットアーム「Stretch」といった複数のロボットを手掛けている。

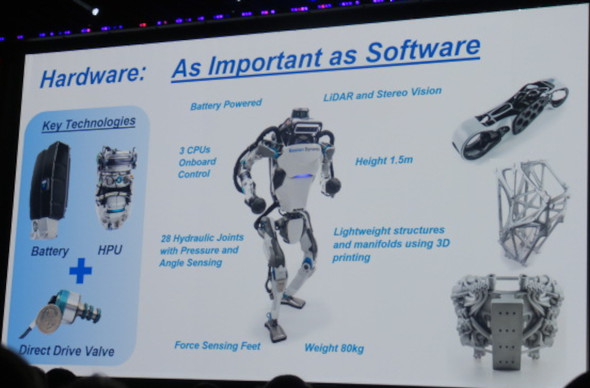

レイバート氏は「ロボット開発において、ハードウェアはソフトウェアと同じくらい重要だ」と訴える。例えば、Atlasは人間並にジャンプしたり、走ったりできる運動能力を備えたヒューマノイド型ロボットで、Spotが人間の指示を必要とするのに対し、センサーとAIによって自律的に動くことができる。

ソフトウェアは制御などの部分をつかさどるが、「ハードウェアとソフトウェアが統合された設計を通じ、当初350ポンド(約158kg)だったAtlasの重量を、160ポンド(約72kg)にまで軽量化できた」とレイバート氏は説明する。また、こうした開発の中では、3D CADや3Dプリンタなどのデジタルツールを最大限に活用しているという。「3D CADを使って必要な部品などの設計を行い、それをすぐに3Dプリンタで造形して手にすることができる。汎用(はんよう)的な部品で開発する必要がない」(レイバート氏)。

Atlasの開発では、3Dプリンタで造形されたチタン製およびアルミニウム製の部品を使っており、これがジャンプなどの強い衝撃に耐えられる剛性や本体の軽量化などに寄与しているという。レイバート氏は「システム統合と設計において、これまで蓄積してきた匠の技に他ならない」と3Dプリンタ適用の実績を評価する。

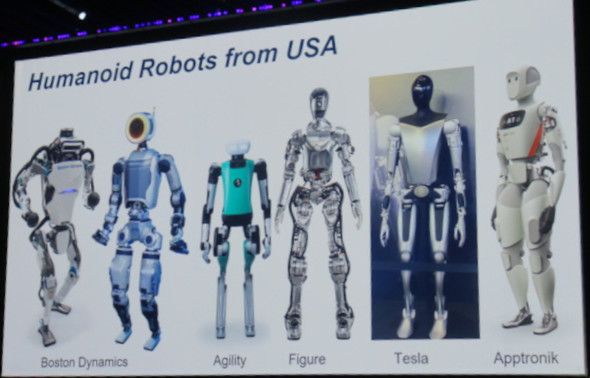

現在、Atlasをはじめとしたヒューマノイド型ロボットの開発は、ちょっとしたブームになっている。米国発のものを例に挙げると、Elon Musk(イーロン・マスク)氏がTeslaで進めている「Tesla Bot(Optimus)」や、Apptronikの「Apollo」が有名だ。ちなみに、3DEXPERIENCE World 2025では、Apptronikの共同創業者 兼 アドバイザーのLuis Sentis(ルイス・センティス)氏もステージに立ち、自身の取り組みを紹介していた。同様に、中国でもヒューマノイド型ロボットの開発は盛んで、レイバート氏が2024年に参加した中国のイベントでは27体ものヒューマノイド型ロボットが展示されていたという。

ヒューマノイド型ロボットの定義について、「2本の腕と2本の脚を持ち、頭があるロボットと決め付けてしまうのは愚かだ」とレイバート氏は指摘。そうした見た目の部分ではなく、「知的であり、状況と意味の両方で環境を理解できること。そして、コミュニケーションが図れることが重要であり、それがヒューマノイド型ロボットの在り方ではないか」(レイバート氏)と提案する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?