電子顕微鏡が日立ハイテクの新たな第3の柱を生み出す、測長SEMや医用機器に続け:モノづくり最前線レポート(1/2 ページ)

日本における電子顕微鏡開発の歴史で重要な役割を果たしてきた日立。同社の電子顕微鏡事業を継承する日立ハイテクは、測長SEM、医用機器に続く新たな第3の柱となる事業を生み出すべく、電子顕微鏡をはじめとする解析装置や分析機器から成るコアテクノロジーソリューションの事業展開を強化している。

素材や化学の分野における研究開発では、作り出したものがどういった物性を持っているのか、想定した通りの性能を発揮するのかなどを確認するためにさまざまな測定機器が必要になる。中でも、対象となる素材について原子や分子の状態をnmレベルで把握する際に役立つのが電子顕微鏡だ。今や、最新のTEM(透過型電子顕微鏡)の空間分解能は1nm以下のサブnmオーダーにまで達している。

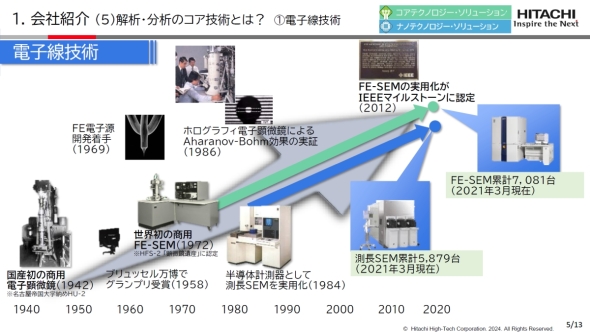

日本における電子顕微鏡開発の歴史で重要な役割を果たしてきたのが日立製作所(以下、日立)である。1942年に国産初の商用電子顕微鏡を、1972年には世界初の商用FE-SEM(電界放出形走査電子顕微鏡)を開発するなどその成果は大きなものがある。日立社内で電子顕微鏡を手掛ける計測器事業は2001年に発足した日立ハイテクノロジーズ(2020年に日立ハイテクに社名変更)に承継されて以降も、たゆまず電子顕微鏡製品の開発と事業展開を継続しており、日本国内において確固たる地位を築いている。

また、SEM(走査電子顕微鏡)の技術を半導体の前工程におけるインラインの計測装置として1984年から応用展開を始めた測長SEMは世界シェアトップであり、間もなく2nmプロセスに達しようとする最先端の半導体量産に貢献している。

「見る・測る・分析する」を担うコアテクノロジーソリューション

日立ハイテクにおいて、電子顕微鏡をはじめとする解析装置や分析機器などの研究開発や生産で中核的な役割を担っているのが那珂地区(茨城県ひたちなか市)である。

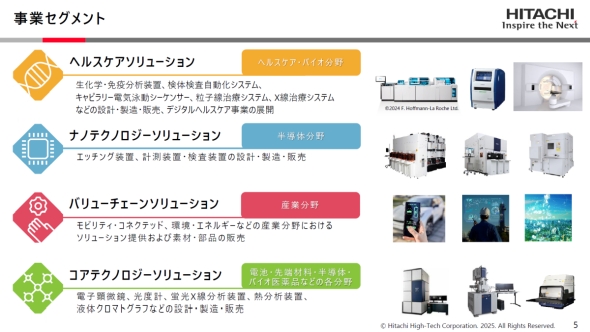

日立の計測器事業の中でも源流に位置する電子顕微鏡だが、現在の日立ハイテクの売上高に対して占める割合は高いとは言えない状況にある。これは、電子顕微鏡から派生した測長SEMや、同様に分析機器である分光光度計から派生した生化学自動分析装置などの医用機器が事業として大きく成長したためだ。

日立ハイテクは、測長SEMなどの半導体製造装置の事業をナノテクノロジーソリューション、医用機器やDNAシーケンサーなどをヘルスケアソリューションに分け、これら2事業のさらなる成長を推し進めようとしている。これに対して、電子顕微鏡をはじめとする解析装置や分析機器は2022年4月、コアテクノロジー&ソリューション事業統括本部の下でコアテクノロジーソリューションとして一つにまとめられた。

日立ハイテクの瀬戸口勝美氏。左側にあるのはACNのエントランスに設置されている、世界初の商用FE-SEM「HFS-2」。2024年6月に日本顕微鏡学会の第1回「顕微鏡遺産」に認定された[クリックで拡大]

日立ハイテクの瀬戸口勝美氏。左側にあるのはACNのエントランスに設置されている、世界初の商用FE-SEM「HFS-2」。2024年6月に日本顕微鏡学会の第1回「顕微鏡遺産」に認定された[クリックで拡大]日立ハイテク コアテクノロジー&ソリューション事業統括本部 CTシステム製品本部 CTソリューション開発部 部長の瀬戸口勝美氏は「日立ハイテクは、社会課題解決にコア技術である『見る・測る・分析する』力で大きく貢献することで、持続可能な社会の実現を目指している。このコア技術を担っているのがコアテクノロジーソリューションだ。かつて電子顕微鏡から測長SEMを、分光光度計から医用機器を生み出したように、新たな第3の柱を創り出すこと目指している」と語る。

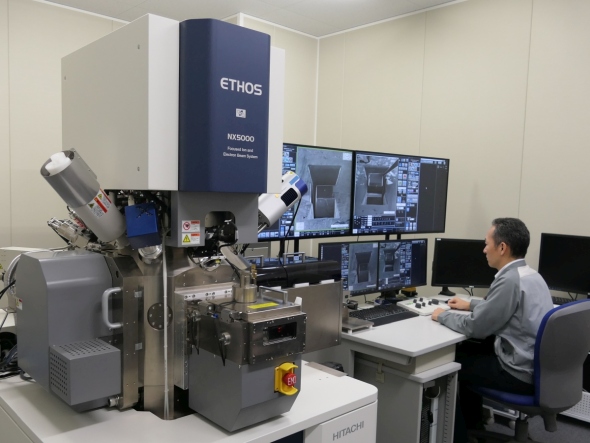

コアテクノロジー&ソリューション事業統括本部の発足に合わせる形で、2022年5月に那珂地区内に「アドバンストテクノロジーイノベーションセンター那珂(ACN)」を開設した。ACNは、コアテクノロジーソリューションで展開する24台の電子顕微鏡があり、顧客向けデモンストレーションおよび協創のための拠点となっている。

ACNの開設以前は、那珂地区の他、神奈川県川崎市のデモ拠点などに分散していた。しかし、最先端の素材/化学の研究開発では、試料をcmからnmのオーダーまでマルチスケールで構造とその性質を理解する必要性が高まっており、多様な製品群を組み合わせた統合的解析データの提供が求められるようになっている。「そのためには、コアテクノロジーソリューションに関わる研究開発を行っている那珂地区に分散していたデモ拠点を集結する必要があった」(瀬戸口氏)という。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- AGCが減収増益、化学品などが不調もモビリティー向け製品が国内で好調

コーナーリンク