これじゃもうからない! 中小製造業の「どんぶり経営」脱却に必要なITシステム:中小製造業の生産性向上に効く! ERP活用の最前線(1)(1/2 ページ)

中小製造業向けに「経営の見える化による利益率改善」の打ち手を解説する本連載。なぜ中小企業の生産性は低いままなのか。筆者らは全国の企業を訪ねて経営者と議論を重ね、その問題点を検討しました。中小企業に最適な「相乗り型ERP」がいかにして経営者を助け、地方を元気にするか。その実践方法から成功事例まで幅広く解説します。

モノづくりの国の没落 25年間上がらない中小製造業の「生産性」

日本は、歴史的にも伝統的にもモノづくりの国です。近代化の時代や戦後復興期を経て、今日では日本列島の隅々で工場が稼働し、製造業はその地域の特性に合わせながら発展してきました。

筆者は、地域の活力は、そこに立地する製造業が「元気かどうか」で決まると考えています。雇用を生み、地域の人とモノと情報、そしてお金が集まる製造業の影響力の大きさは言うまでもありません。

中でも重要なのは中小製造業です。国内の99.7%が中小企業で、日本人の69%は中小企業で働いているといわれているからです。しかし、近年の中小企業は成長軌道を維持しているとは言い難く、人々の暮らしの豊かさを支える存在になり切れていないようにも思えます。

地方衰退の主な原因の1つである人口流出を食い止め、地域経済を成長させるには中小製造業の発展が不可欠です。「匠の技」に象徴される日本のモノづくりの品質や、製造現場を担う従業員のひたむきさは世界に誇るものがあります。

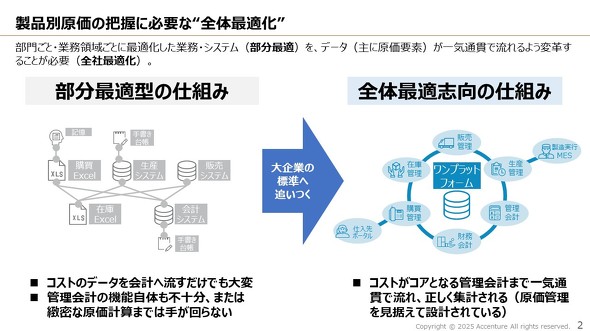

国内生産年齢人口の減少と製造業労働生産性の低下[クリックして拡大] 出所:総務省「労働力調査」および「人口推計」、国連「世界人口推計」よりアクセンチュア作成(左)、日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」(右)

国内生産年齢人口の減少と製造業労働生産性の低下[クリックして拡大] 出所:総務省「労働力調査」および「人口推計」、国連「世界人口推計」よりアクセンチュア作成(左)、日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」(右)一方で、残念ながら、日本の製造業の労働生産性の水準は、国際比較での順位を下げ続けて来ました。総務省によると、2000年には約8700万人だった日本の生産年齢人口は、2050年には約5500万人まで減ると予測されています。実に36%の減少です。各国の労働生産性のランキングでも、日本はOECD加盟国37カ国中で世界1位だった2000年以降、米豪や欧州各国に抜かれ続けて2010年には10位へ後退。2022年にはイスラエル、ドイツ、フランス、韓国より下の19位へと下落しています。

これは日本が他国に追い抜かされたため、相対的に順位が落ちたことを意味します。日本企業の生産性は四半世紀にわたって「横ばい」だったがために、国際競争力を失ってきたのです。

一方で、日本企業の0.3%にあたる大企業は生産性を向上させています。大企業である製造業は1996年から2016年までの20年間で生産性が13.4%も増加しました(経済産業省)。しかし中小製造業の生産性は3.2%減少しています。つまり、大企業と中小企業の間で、生産性の格差が広がっているのです。

その原因は何でしょうか。決定的な理由は、中小企業における「デジタル化をテコとする対策」への遅れにあります。先述の他国との比較においても、日本を抜いた国々ではITシステムの利用度合いが伸長しています。生産性とIT投資には、明確な相関関係が認められます。

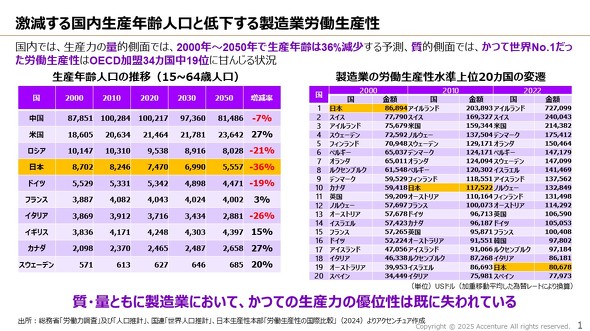

中小の製造業が大企業レベルの生産性を実現するには、全体最適に基づいてデータを一元管理し、経営情報を正しく可視化し、迅速に打ち手を打つ必要があります。同時に、業務プロセスレベルでの効率化を果たし、属人性を排除することも必要です。

これを可能にするのがERPです。昨今はERP導入の適切な進め方についてもだいぶ理解が進んできました。一般的には日本の大企業の6〜7割がERPを導入済みといわれており、これを土台にデジタル化を加速し、生産性向上を果たしています。しかし、中小企業庁が2017年3月に公表した「中小企業・小規模事業者のIT利用の状況及び課題について」によると、中小企業の製造業のERP導入率は23.9%にとどまっています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

コーナーリンク