小さな子どもの安全をガッチリ守る「安全ロック」の仕組み:100円均一でモノの仕組みを考える(8)(1/3 ページ)

本連載「100円均一でモノの仕組みを考える」では、実際に100円均一ショップで販売されている商品を分解、観察して、その仕組みや構造を理解し、製品開発の過程を考察します。連載第8回のお題は、子ども用の「安全ロック」です。

本連載は、実際に100円均一ショップで販売されている商品を分解、観察して、その仕組みや構造を理解し、製品開発の過程を知ることを目的としています。前回は、照明用アイテムとして普及している「LEDライト」の仕組みを取り上げました。

テーマ8:子ども用の安全ロック

連載第8回となる今回は、引き出しや扉の開閉防止に使われる子ども用の「安全ロック」を題材に取り上げます。

子ども用の安全ロックは、幼児や小さな子どもがむやみに引き出しなどを開けたり、危険なものに触れたりすることを防ぐための安全装置です。小さなお子さんがいるご家庭ではおなじみかもしれません。

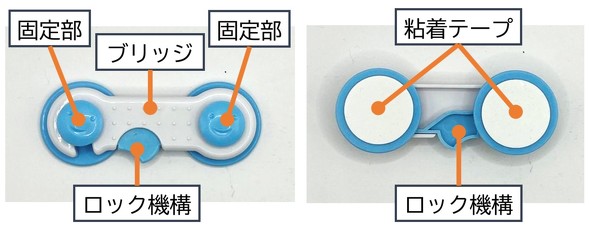

安全ロックの部品構成

安全ロックの部品構成はロック機構の種類によって異なりますが、基本的には次のような構成になっています(図2)。

固定部

扉や引き出しに取り付ける受け側の部品です。

ブリッジ

固定部をつなげている部品です。バンド状やL字型の構造で引き出しを開かないように固定します。

ロック機構

ブリッジが外れないようにロックする機構です。

粘着テープ

両面テープで固定部を扉や引き出しなどに貼り付けます。一般的に、扉や引き出しへの貼り付けは粘着テープ(両面テープ)を用いるケースが多いですが、ねじ止めするものやマグネットで固定するものもあります。

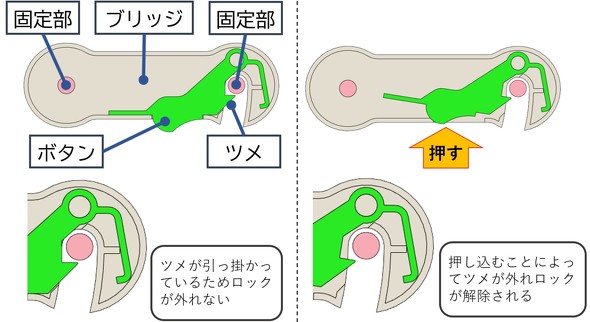

安全ロックの仕組み

仕組みとしては、固定部を粘着テープで扉や引き出しなどに固定し、ブリッジとロック機構によって開閉を制限するという非常にシンプルなものになっています。

ロックを解除する際は、ボタンを押しながら開けます。また、ブリッジに関しては取り付ける場所などによって、硬い素材/柔らかい素材で選べるものもあります。

ロック機構をさらに詳しく見ていく

今回題材とした製品(図3)のような、ブリッジにロック機構が付いているものの場合は、ロック機構のボタン部分を押すことで樹脂がたわみ、ロックを解除できます。

なお、ボタン部分を離すと、たわんだ樹脂のバネ性が効いてツメが元の位置に戻ります。そうすることによって、再びロックされた状態になります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 加工不備や配線不良、バッテリー不具合、熱問題 品質課題が顕在化した1月のリコール

- 超小型EV「mibot」開発に見る“制約を魅力へ変える”設計アプローチ

- 3Dプリンタ製の型を活用した、回せるネジ型チョコレートの取り扱いを開始

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル9】アセンブリ図面を作成せよ!

- 製造業“現場あるある”かるた<あ行:結果発表> 秀逸作品ぞろいで審査難航!?

- 品質はどのように作られ、どのように確認されているのか

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう