樹脂と金属のハイブリッド構造で課題を克服、人機一体による3Dプリンタ実践活用:ストラタシス・デー(1/2 ページ)

ストラタシス・ジャパン主催「ストラタシス・デー」の事例講演に登壇した人機一体 知財開発部の野村方哉氏による講演「樹脂FDM方式を用いた3Dプリント部品と金属のハイブリッド構造を有する人型重機の開発」の模様をダイジェストで紹介する。

ストラタシス・ジャパンは2024年5月17日、ユーザー事例や最新情報を発信するプライベートセミナー「ストラタシス・デー」を開催した。本稿では、人機一体 知財開発部の野村方哉氏による講演「樹脂FDM方式を用いた3Dプリント部品と金属のハイブリッド構造を有する人型重機の開発」の内容をダイジェストでお届けする。

先端ロボット知財をサブスクで提供する人機一体

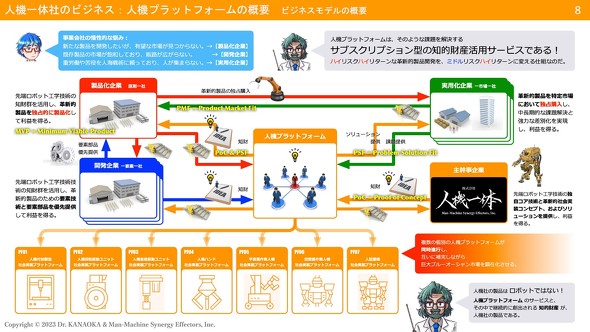

人機一体は、先端ロボット工学技術に基づく新規事業開発支援のための知的財産活用サービス「人機プラットフォーム」を提供するスタートアップで、滋賀県草津市に本社を構える。人型重機「零式人機」の話題で知られる同社だが、人型重機をはじめとするロボットの製造/販売を行っているわけではなく、先端ロボット技術に関する知的財産や企画提案、試作機開発などをパッケージ化した、人機プラットフォームをサブスクリプションサービスとして提供するという、ユニークなビジネスモデルで事業を展開している。

零式人機の開発プロジェクトでは、零式人機をベースとした多機能鉄道重機の製品化を日本信号が、現場での実用をJR西日本が担い、人機プラットフォームの活用を通じて、鉄道インフラメンテンナンスにおける高所重作業に対応する人型重機の共同開発を進めている。

人機一体は人機プラットフォームを支える独自のコア技術として、力制御・トルク制御技術、パワー増幅バイラテラル制御技術、インハンドマニピュレーション技術などを有しており、軽量かつ金属並みの高強度を誇るパーツ製造を可能にする付加製造技術(3Dプリンタ部品設計技術)もそのうちの一つだという。講演では、零式人機シリーズの開発における3Dプリンタの実践活用について詳しく紹介した。

零式人機の開発の歩み――2024年度、いよいよ製品化へ

零式人機は、鉄道インフラメンテンナンスにおける高所重作業を実現するもので、高所作業車のアーム(クレーン)の先端部にロボットを取り付け、遠隔操作によって作業を行う。従来は、作業員がハシゴなどを使って高所作業をしていたため、落下や感電などの危険が伴っていた。これを機械化し、広範囲の作業に用いたり、重量物を扱ったりできるようなロボットを早期に実現してほしいという要望を受けたことが、プロジェクトの始まりだったという。

しかし、いざこうした要求に応えるとなると、線路内で使用可能な重さやサイズで、かつ重作業が可能なパワーを備えたロボットを、短期間で設計、開発しなくてはならない。その解決の糸口となったのが、他でもない3Dプリンタの活用だ。

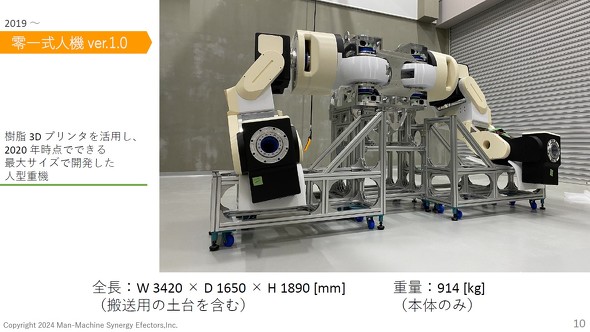

最初に着手した人型重機は「零一式人機 ver.1.0」と呼ばれるもので、全長3420×1650×1890mm(搬送用の土台含む)、重量914kg(本体のみ)と超特大サイズ。2019〜2020年当時、ストラタシスのFDM(熱溶解積層)方式3Dプリンタとして最大の造形サイズを誇る「F900」を用いて一部のパーツを製造している。

「さすがにこれでは大き過ぎて線路内に配置できなかったため、JR西日本の意見を聞きながら、中身はほぼ同じで、実際に使えるサイズに落とし込んだ。それが翌年の2020年に発表した『零式人機 ver.1.0』だ」(野村氏)

零式人機 ver.1.0は、零一式人機と同じアクチュエータユニットをベースに小型化されたモデルで、カーボンファイバー(炭素繊維)で強化されたエンジニアリングプラスチック材料「Nylon 12CF」で造形されたパーツが採用されている。全長1700×1900×726で、重量650kgと、零一式人機 ver.1.0よりも大幅に小型、軽量化されていることが分かる。

「操縦も非常に簡単で10分も練習すれば誰でも動かせる」(野村氏)。操縦者はHMD(ヘッドマウントディスプレイ)ゴーグルを装着して、映像を確認しながらコックピットの操縦かん(コントローラー)で、ロボット本体を動かす。人間が操作した力の大きさや向きを増幅し、かつ非常に滑らかな動きを可能としている。両手を用いた複雑な協調作業にも対応する。また、電動化されているため、エンジンで動かすよりも静かで、モーター駆動のため制御性にも優れているという。

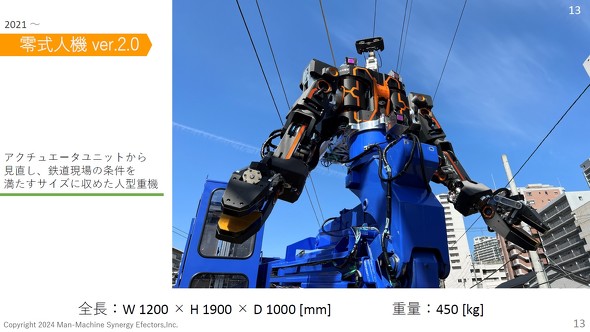

ただ、これでも線路内に入るには幅が引っ掛かり、さらに小型化する必要があった。「同じアクチュエータユニットではこれ以上の小型化は難しいと判断し、アクチュエータ単位から設計を見直し、鉄道現場の条件を満たすサイズに収まる『零式人機 ver.2.0』を開発した」と野村氏。零式人機 ver.1.0よりもNylon 12CFで造形した黒いパーツが増えていることが一目で分かる。この結果、全長1200×1900×1000、重量450kgを実現することに成功した。

零式人機はこのような開発を経て、いよいよ2024年度中に日本信号から多機能鉄道重機として製品化(見た目は異なるとのこと)され、JR西日本での使用が開始される予定だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう