雑誌付録からμSDXまで、SDRはどのように盛り上がってきたのか:注目デバイスで組み込み開発をアップグレード(4)(1/3 ページ)

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。第4回のテーマはSDR(ソフトウェア無線)。SDRの第1世代ともいえるソフトウェアラジオの登場から第4世の「μSDX」に至るまで、筆者独自の視点に基づく“SDR史観”を語っていく。

はじめに

今回は、SDR(Software Definition Radio:ソフトウェア無線)をテーマにしたいと思います。筆者の記事にはRF(無線通信)の話がよく出てきます。連載第2回の『シグナルジェネレータ「Si5351A」をデジタル変調器として使ってみる』でも、ソフトウェア無線通信モジュールの「RTL-SDR」やフリーソフトウェアの「SDR#」などが登場しました。

そこで今回は、SDRの第1世代ともいえるソフトウェアラジオの登場から現在に至るまでの歴史をかいつまんで紹介します。必ずしも網羅的とはいえませんが、SDRの要素技術に解説を加えつつ、筆者独自の視点に基づく“SDR史観”を語っていきたいと思います。

⇒連載「注目デバイスで組み込み開発をアップグレード」のバックナンバー

第1世代:ソフトウェアラジオ

「ソフトウェアラジオ」は、まだSDRという言葉が一般的になる前の呼び方です。CQ出版社が、2006年11月発売の「CQハムラジオ 2006年12月号」でこのソフトウェアラジオの実験基板を付録にしたのですが、国内ではこれをきっかけにソフトウェアラジオの一大ブームが起きました。

なお、この付録の基板は一部の部品が組み込まれておらず、読者自らがその部品を調達してはんだ付けする必要がありました。発信周波数が28MHz台の水晶発振子を用いて7MHz帯のアマチュアバンドを受信する想定です。基板とPCのオーディオ入力端子を接続して用います。

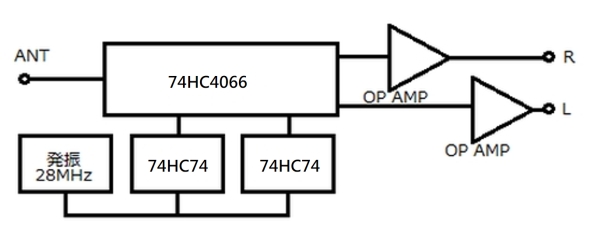

ソフトウェアラジオの回路は主に4つのICで構成されていました。フリップフロップ回路が2つ組み込まれている「74HC74」を2個用いて、28MHz台のクロックから位相が90度ずれた2系統の7MHzのクロックを生成します。「74HC4066」はアナログスイッチで、74HC74が生成した90度ずれたクロックでアンテナから入ってきた信号を切り替えます。いわゆるダイレクトコンバージョン受信機が2台あって、それぞれのクロックが90度ずれているイメージですね。

オペアンプ(OP AMP)の「LM358」には、8ピンのパッケージの中に2つのオペアンプが入っています。74HC4066が90度ずらして切り替えて出てきた2つの信号から各オペアンプで高周波成分を取り除きます。いわゆるローパスフィルターですね。このローパスフィルターを経た信号はPCのステレオオーディオ入力に接続されます。

当時のPCでは、オーディオステレオ入力機能のサンプリングレートの上限として48kHzが一般的であり、48kHzの範囲で周波数を変更ができました。このときにPC側のソフトウェアとして用いたのがSDR#です。これ以外にもソフトウェアラジオの復号ソフトはありましたが、現在ではSDR#がほぼこの分野におけるデファクトスタンダードになりましたね。

このような簡易なソフトウェアラジオの基板とPCの組み合わせにより、それまで高価なアマチュア無線機器や通信型受信機でしか受信できなかったSSB(Single Side Band:抑圧搬送波単側波帯)が手軽に受信できるようになったわけです。このことは無線ファンにとって感嘆と驚愕をもって受け止められました。無線の世界がアナログからデジタルに変わる予感を誰もが持ったに違いありません。

このようにSDRの先駆けとなったソフトウェアラジオですが、その後PCのオーディオ端子が4ピンとなりステレオ入力が廃止されたため最近のPCでは使えなくなりました。そのようなこともあり今では当時のソフトウェアラジオが顧みられることはほとんどなくなりました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク

図1 「CQハムラジオ 2006年12月号」付録のソフトウェアラジオ実験基板のブロックダイヤグラム

図1 「CQハムラジオ 2006年12月号」付録のソフトウェアラジオ実験基板のブロックダイヤグラム