ロボット技術で遠隔ジムトレーニング、エイプリルフール企画だがガチ度高め:ロボット開発ニュース

東京ロボティクスは2021年4月1日、同社のロボット技術とNTTコミュニケーションズの通信技術を融合したテレプレゼンスロボット技術による遠隔ジムトレーニングサービス「テレトレ」を開始すると発表した。4月1日発表のエイプリルフール企画だが、公開された動画を見るとかなり作り込まれていることが分かる。

東京ロボティクスは2021年4月1日、同社のロボット技術とNTTコミュニケーションズの通信技術を融合したテレプレゼンスロボット技術による遠隔ジムトレーニングサービス「テレトレ」を開始すると発表した。自宅にいるユーザーとジムにいる人型ロボットを一体化させることで、自宅にいながらにしてジムでトレーニングができるという画期的なサービスだという。

このテレトレ、4月1日発表のエイプリルフール企画ということで、実際にサービスを開始してはいない。東京ロボティクスは2019年4月、NTTコミュニケーションズのオープンイノベーションプログラム「NTT Communications Open Innovation Program」のパートナーに選ばれている。そのテーマが「離れた場所からでも自由自在に身体を動かす体験による、未来の遠隔操作」であり、今回のテレトレのフックになったようだ。

ただし、エイプリルフール企画とはいえ、東京ロボティクスが得意とするバイラテラル制御を用いたテレプレゼンスロボットによる遠隔ジムトレーニングサービスはなかなか本格的だ。YouTubeで公開しているテレトレの動画に登場する、トレーニングを行うユーザー側のロボットと、遠隔トレーニングを指導するトレーナー側のロボットはかなり作り込まれており、実際には東京ロボティクスとNTTコミュニケーションズによるテレプレゼンスロボットの共同開発成果を披露する狙いが強い。

動画に出てくる「テレトレ」のユーザーは「リモートワークで運動不足だ」と話しているが、床パネルなどを見ると撮影場所は明らかにオフィス内としか思えない。腕立てとかいろいろやってもダメとなり、「そうだテレトレでトレーニングしよう!」となる(左)。しかし突然デカいテレプレゼンスロボットとVRヘッドセットが現れるにもかかわらず、「特徴1:装着がかんたん」という説明はかなり苦しい(右)。ここまではツッコミどころ満載だが、そこはエイプリルフール企画ということで(クリックで拡大) 出典:東京ロボティクス

動画に出てくる「テレトレ」のユーザーは「リモートワークで運動不足だ」と話しているが、床パネルなどを見ると撮影場所は明らかにオフィス内としか思えない。腕立てとかいろいろやってもダメとなり、「そうだテレトレでトレーニングしよう!」となる(左)。しかし突然デカいテレプレゼンスロボットとVRヘッドセットが現れるにもかかわらず、「特徴1:装着がかんたん」という説明はかなり苦しい(右)。ここまではツッコミどころ満載だが、そこはエイプリルフール企画ということで(クリックで拡大) 出典:東京ロボティクス

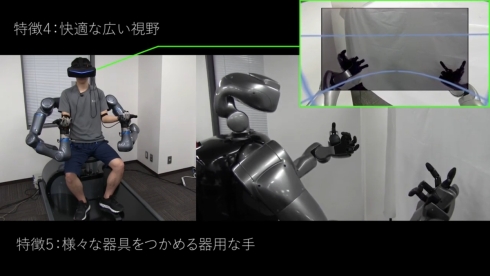

しかし「特徴2:首の追従性のよさ」あたりから、かなりガチな遠隔ジムトレーニングサービスに(左)。「特徴3:腕の可動範囲の広さ」「特徴4:快適な広い視野」「特徴5:さまざまな器具をつかめる器用な手」に進むと、かなり完成度の高いテレプレゼンスロボットであることが分かる(クリックで拡大) 出典:東京ロボティクス

しかし「特徴2:首の追従性のよさ」あたりから、かなりガチな遠隔ジムトレーニングサービスに(左)。「特徴3:腕の可動範囲の広さ」「特徴4:快適な広い視野」「特徴5:さまざまな器具をつかめる器用な手」に進むと、かなり完成度の高いテレプレゼンスロボットであることが分かる(クリックで拡大) 出典:東京ロボティクス

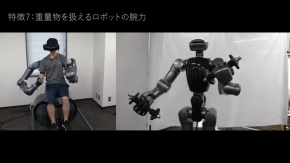

「特徴6:正確な力の伝達」では、トレーナー側のロボットが持つ3kgのダンベルの重みをユーザー側のロボットで感じとれている(左)。「特徴7:重量物を扱えるロボットの腕力」では、トレーナー側のロボットが両手に5kgのダンベルを持っており、ユーザー側のロボットが同じ5kg負荷を手の部分に与えて、トレーニングの1つであるダンベルカールを行う(右)(クリックで拡大) 出典:東京ロボティクス

「特徴6:正確な力の伝達」では、トレーナー側のロボットが持つ3kgのダンベルの重みをユーザー側のロボットで感じとれている(左)。「特徴7:重量物を扱えるロボットの腕力」では、トレーナー側のロボットが両手に5kgのダンベルを持っており、ユーザー側のロボットが同じ5kg負荷を手の部分に与えて、トレーニングの1つであるダンベルカールを行う(右)(クリックで拡大) 出典:東京ロボティクステレトレでは、バイラテラル制御により、操作装置を身に着けた人間が動くとロボットも同じように動き、ロボットが5kgのダンベルを持つと人間も5kgの力を感じることができる。高出力のロボットに実装するのは難しいが、東京ロボティクスが培ってきた制御技術で実現している。また、NTTコミュニケーションズの映像提示技術と高品質な映像伝達技術により、VR(拡張現実)ヘッドマウントディスプレイを装着した操作者のVR酔いを防ぐことで、負担の少ない長時間操作も可能になっているという。

関連記事

早大発ベンチャーが産業用ロボット向け3次元カメラを開発「高速高精度で安価」

早大発ベンチャーが産業用ロボット向け3次元カメラを開発「高速高精度で安価」

早稲田大学発ベンチャーの東京ロボティクスが産業用ロボット向けのセンサー事業に進出する。第1弾製品となる3次元カメラ「Torobo Eye」の「SL40」は、産業用ロボットの先端に取り付けられるサイズで、計測速度が業界最速クラスの10fps、奥行き計測のバラツキ誤差が±0.06mmの性能を実現。販売価格は100万〜130万円を想定している。 ヤマハ発動機が協働ロボット市場に参入、早大発スタートアップと技術提携

ヤマハ発動機が協働ロボット市場に参入、早大発スタートアップと技術提携

ヤマハ発動機は都内で記者会見を開き、東京ロボティクスへの出資および協働ロボット分野での技術供与に関する契約を締結したと発表した。 ヤマハ発動機が協働ロボットの試作機を公開、高精度力センサーを全軸に組み込み

ヤマハ発動機が協働ロボットの試作機を公開、高精度力センサーを全軸に組み込み

ヤマハ発動機は、開発中の協働ロボットの試作機を公開した。同社は早稲田大学発のロボット開発スタートアップである東京ロボティクスと協業しており、2021年内の一部ユーザーへの導入、2022年内の本格発売に向けて、両社の技術を融合した協働ロボットの開発を進めている。 「スマートテレオートノミー」がリモート化と自律化の課題を相補的に解決する

「スマートテレオートノミー」がリモート化と自律化の課題を相補的に解決する

NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、XRとAIなどを組み合わせた自律化により高度な遠隔操作を実現する技術「スマートテレオートノミー」について説明した。 手先感覚を確かめながら検体を採取できる、遠隔PCR検体採取システムを開発

手先感覚を確かめながら検体を採取できる、遠隔PCR検体採取システムを開発

モーションリブは、医療従事者が手先の感覚を確かめながら、非対面でPCR検体を採取できる遠隔操作システムを開発した。模型を用いた基礎検証実験では、遠隔操作システムを通して感覚的に操作できることを確認した。 リアルハプティクスとMR技術による食品包装の空気漏れ検査システムを開発

リアルハプティクスとMR技術による食品包装の空気漏れ検査システムを開発

情報システムエンジニアリング、慶應義塾大学、モーションリブは、リアルハプティクスとMR技術を組み合わせた食品包装の空気漏れ検査システムを共同開発した。力触覚を数値化して評価するため、人の感覚に依存しない安定した検査結果が得られる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ロボットの記事ランキング

- ROSを使う手順、パッケージとシミュレータの活用

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- 油圧ならトン単位の力も出せる、ブリヂストンのゴム人工筋肉

- 驚異的な演算/運動性能を兼ね備えた次世代犬型ロボ「PUDU D5」シリーズが誕生

- ロボット開発で注目される「ROS」(Robot Operating System)とは何か

- 指型ロボットに自己修復可能な培養皮膚を形成、義手や義足にも応用可能

- きゅんくんも参加、ロボットスタートがラボ開設

- 保険適用が拡大する手術支援ロボット「da Vinci」、デジタル活用でアプリも投入

- Pepperが「ボケて」で大喜利素材に

- 優しくハグする力持ちのクマ型ロボット

コーナーリンク