パートナーであり人機一体の乗り物、搭乗型知能ロボット「RidRoid」は自動変形:ロボット開発ニュース(2/2 ページ)

「あらゆるディティールに美的感覚を織り込んだ」

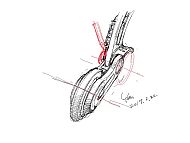

CanguRoのデザインを担当した山中氏は、コンセプトデザインだけでなく、アクティブリーン機構などを含めた機構設計も行った。「人間の体を拡張するような、ぴったりと張り付いて移動する機能、そしてコンパクトに折りたたまれて一緒に動いてモノを運べる機能を実現できるように設計を進めた。二輪車と同様に、構造自体がデザインでありスタイリングになっている。あらゆるディティールに美的感覚を織り込んだ」(山中氏)という。

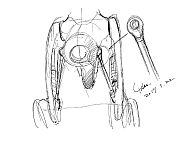

前2輪、後1輪のリーン機構はヤマハ発動機の「LMW」やトヨタ自動車の「i-Road」などがあるが、「CanguRo」はインホイール駆動モジュールの特性を生かして、リーン機構そのものに搭乗者の足を乗せられることが特徴だ(クリックで拡大)

前2輪、後1輪のリーン機構はヤマハ発動機の「LMW」やトヨタ自動車の「i-Road」などがあるが、「CanguRo」はインホイール駆動モジュールの特性を生かして、リーン機構そのものに搭乗者の足を乗せられることが特徴だ(クリックで拡大)fuRoでは2015年3月にロボット技術を応用したパーソナルモビリティ「ILY-A(アイリー・エー)」を発表している※)。「ILY-Aを進化させたら、CanguRoという異なるものに行き着いた」(古田氏)という。

駆動ユニットはILY-AからCanguRoで大幅な進化を遂げている。ほぼ同等の性能を持つモーターを用いながら、ILY-Aでは重量が2020gだったが、CanguRoではほぼ半分の1040gに抑えられている。古田氏は「日本トムソンと共同開発したサイクロイド減速機によって大幅な小型軽量化を実現し、インホイール化につなげられた」と説明する。

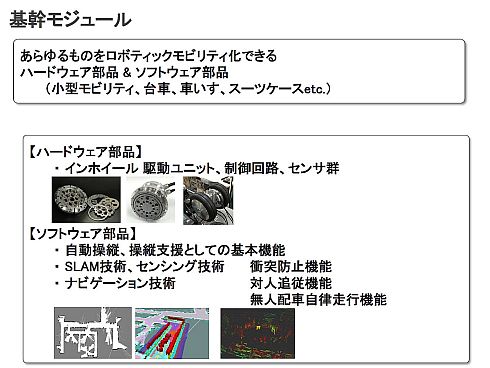

RidRoidシリーズ関連の商用化は2つのステップを想定しており、1つ目はインホイール駆動ユニットになる見込み。「2020年までに市販できるように量産開発を進めたい」(古田氏)としている。2つ目のステップは、RidRoidシリーズそのもの商品化だ。古田氏は「既にいくつかの企業と話が進んでいる。しかし個人的には、インホイール駆動ユニットやscanSLMなどのハードウェアやソフトウェアの部品を組み合わせることで、RidRoidシリーズのようなコンセプトのものがたくさん社会に出てくればいいと考えている」と述べる。

さらに、CanguRoに搭載するAIの開発も別建てて進んでいる。「fuRoの姉妹的位置付けにある人工知能・ソフトウェア技術研究センター(STAIR Lab)で、シーン認識のAIを開発している。シーン認識とは、単なる画像認識ではなく“空気”や“雰囲気”を読むことであり、これによりCanguRoのオーナーが求めることを先読みできるようになる」(古田氏)としている。

なお、CanguRoは、外務省が2018年8月15日から米国ロサンゼルスで開催する展示企画「ジャパンハウス」でデモンストレーションを行う予定だ。

関連記事

ヤマハ発動機は“自律”と“自立”2台のロボットで二輪車の可能性を切り開く

ヤマハ発動機は“自律”と“自立”2台のロボットで二輪車の可能性を切り開く

ヤマハ発動機は、「第45回東京モーターショー 2017」において、世界初公開となる参考出展車と技術展示を一挙に6台披露した。中でも、二輪車の可能性を切り開くべく開発を進めている2台の“ロボット”に注目が集まった。 パナソニックと千葉工大がロボティクス家電を開発「産学連携の在り方を変える」

パナソニックと千葉工大がロボティクス家電を開発「産学連携の在り方を変える」

パナソニックと千葉工業大学は、千葉県習志野市の同大学キャンパス内に「パナソニック・千葉工業大学産学連携センター」を設立。大学側の先端技術を応用した次世代ロボティクス家電の製品開発について、両者が企画段階から“ひざ詰め”で創り出していくことが特徴。今から2〜3年後となる2020年ごろを目標に製品化を目指す。 コンクリートの鉄筋結束作業を自動化するロボット、鉄筋をレールに見立てて移動

コンクリートの鉄筋結束作業を自動化するロボット、鉄筋をレールに見立てて移動

千葉工業大学と大成建設は、建造物に用いるコンクリートの骨組みとなる鉄筋を自動で結束する自律型鉄筋結束ロボット「T-iROBO Rebar(ティーアイロボ・リバー)」を開発。2018年度から、本格的に現場に導入し、鉄筋結束作業の省人化/効率化による鉄筋工事の生産性向上を目指す。 アイシン精機はなぜイノベーションに注力するのか

アイシン精機はなぜイノベーションに注力するのか

アイシン精機は2015年1月に新たにイノベーションセンターを設置し、既存の事業領域にとらわれない新たな事業の柱を生み出す取り組みを強化する方針を示す。なぜ、アイシン精機は新たな事業を創出しなければならないのか。その第一弾プロトタイプ発表の会場で、同社イノベーションセンター長で常務役員の江口勝彦氏に話を聞いた。 ロボット技術応用、4つのモードに変形する近未来の足

ロボット技術応用、4つのモードに変形する近未来の足

アイシン精機と千葉工業大学 未来ロボット技術研究センターは、4つの形態に変形する、パーソナルモビリティ「ILY-A」を発表した。ロボット技術の応用により、人や障害物を認識して自動停止する機能も備える。 「乗れる完全変形ロボット」2017年完成を目指して開発開始

「乗れる完全変形ロボット」2017年完成を目指して開発開始

「V-Sido OS」のアスラテックらが参加するプロジェクト「Project J-deite」が、全3.5メートルの搭乗可能な変形ロボット「J-deite Half」の開発に着手した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ロボットの記事ランキング

- 驚異的な演算/運動性能を兼ね備えた次世代犬型ロボ「PUDU D5」シリーズが誕生

- ROSを使う手順、パッケージとシミュレータの活用

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- ロボット開発で注目される「ROS」(Robot Operating System)とは何か

- 油圧ならトン単位の力も出せる、ブリヂストンのゴム人工筋肉

- 指型ロボットに自己修復可能な培養皮膚を形成、義手や義足にも応用可能

- ロボットに使われる分散処理、なぜ「ROS」が好まれるのか

- Pepperが「ボケて」で大喜利素材に

- 保険適用が拡大する手術支援ロボット「da Vinci」、デジタル活用でアプリも投入

- 減速機にアキシャルフラックスモーターを一体化した超偏平アクチュエーター

コーナーリンク