松村礼央氏に聞く「物語を再生する"装置"」としてのロボット、多脚ロボット研究開発プラットフォームの構想:ロボットキーマンを訪ねて(1/5 ページ)

コミュニケーションロボットの社会実装を考えたとき、一体、何が必要となるのだろうか。人と、人ではない機械とのコミュニケーションの形を探る。

第3次ロボットブームと呼ばれる中で、Pepperを始めとしたコミュニケーションロボットと呼ばれる製品が多数登場している。普通に暮らしている家庭でロボットが家族の一員になる、本当にそんな日も近いのだろうか?

今回、ロボティクスエンジニアの松村礼央氏(karakuri products 代表、東京大学先端研 特任研究員、博士(工学))に、自身が進めるプロジェクトについて、さらにはロボットと人との未来をどう考えるのか、話を伺った。

松村氏といえば、プロトタイピングツールキット「konashi」の企画・開発責任者としても知られているが、ロボティクスエンジニアとして数多くのロボット開発に携わってきた。そして現在、karakuri products、海内工業を中心に協賛企業である日本遠隔制御、ストラタシス・ジャパン、オートデスク、タスカケル、面白法人カヤックと共同で取り組んでいるのが、多脚ロボット研究開発プラットフォームだ。

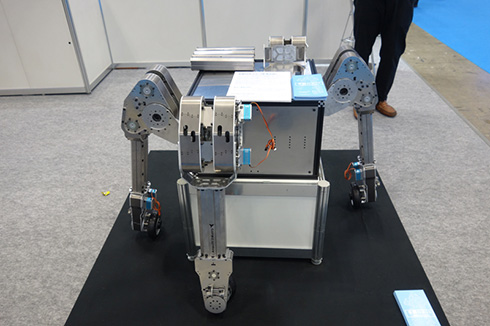

国際ロボット展にて展示された、多脚ロボット研究開発プラットフォーム。国際ロボット展で発表されたのは「脚」だけだが、モノとしての存在感は圧倒的。最終的に自動制御で動かすという。2016年4月末の完成を目指し、制作が進められている。

国際ロボット展にて展示された、多脚ロボット研究開発プラットフォーム。国際ロボット展で発表されたのは「脚」だけだが、モノとしての存在感は圧倒的。最終的に自動制御で動かすという。2016年4月末の完成を目指し、制作が進められている。人とロボットと、人の社会

コミュニケーションロボットの社会実装を考えたとき、さまざまな課題がある。まず解かなければならないのは、次の2つである。

- 機械とのコミュニケーションにユーザーが求めるものとは何か?

- それを提供するのに必要なロボットの機能とその環境はどのようなものか?

加えて、そもそもロボットとは何か?という前提が必要かもしれない。お掃除ロボットはロボットといわれるが、同じ【家事の補助という目的を果たす機械】である食洗機や洗濯機はロボットではないのか。「基本的にロボットとは、特定の目的を制御でいかに達成するかを解く装置に帰着すると思う」と松村氏はいう。

ロボットという言葉がどうしても強く、本質が見えなくなっているとも言えるのだが、人が行う作業を機械による制御で代替する、という意味では食洗機も洗濯機もロボットだ。自分に代わって洗濯し、食器を洗う。ユーザー(消費者)は、代替してもらった作業のリウォード(対価)に応じて、その機能が欲しい(欲しくない)を判断することができる。

この観点からすると、自分の身のまわりにコミュニケーションロボットがいるというイメージが具体的になりにくいのは、その結果、何をリウォードとして受け取れるのか、それが曖昧だからだ。それでは、メカやガジェットを愛好するユーザーには受け入れられても、それ以上の層には広がらない。

松村氏が考えているのは、物語を再生する"装置"としてのロボットだ。

関連記事

「ロボットを板金で」神奈川の板金屋さんが多足ロボットを作るワケ

「ロボットを板金で」神奈川の板金屋さんが多足ロボットを作るワケ

板金加工業を主業務とする海内工業が、多脚ロボット研究開発プラットフォーム「ダニエル61(仮)」を参考展示している。 ヒト型ロボットは道具を超え「自分の鏡」に、ヴイストン大和社長に聞く

ヒト型ロボットは道具を超え「自分の鏡」に、ヴイストン大和社長に聞く

ロボットは道具の延長線上ではなく、心を持った「人間の相手」となる必要がある。ロボカップ連覇などの実績を持つヴイストンの大和社長は「ココロ」こそが、家庭用ロボットのカギだと語る。普及については「ここ3年が勝負」だ。 「“スマホの次”は小型コミュニケーションロボ」ロビ産みの親、高橋氏が考える近未来

「“スマホの次”は小型コミュニケーションロボ」ロビ産みの親、高橋氏が考える近未来

家庭用ロボット「ロビ」の産みの親、高橋智隆氏は「スマホの次はコミュニケーションロボットだ」という。スマホにおけるiPhoneのような、コミュニケーションロボットの離陸に必要な「キラーハードウェア」は何か。 “ロボット電話”「RoBoHoN」のロボット的側面に注目する

“ロボット電話”「RoBoHoN」のロボット的側面に注目する

シャープが発表した“モバイル型ロボット電話”「RoBoHoN」は、“ロボット型の電話”として登場する製品だが、あえてロボット的な側面に注目する。自由度は?開発環境は?音声認識は?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ロボットの記事ランキング

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- パナソニック初のコミュニケーションロボットは弱い!? クラファン目標は即日達成

- 優しくハグする力持ちのクマ型ロボット

- ミクシィのコミュニケーションロボットは独自AIで“雑談”に付き合ってくれる

- きゅんくんも参加、ロボットスタートがラボ開設

- Pepperを動かす「アプリ」を作ろう〜まずはSDKの基本的な使い方を習得する

- ドローンが300℃の火の中を飛ぶ、チタンとマグネシウム、ジルコニア塗装で

- 自動充電機能追加で稼働性能向上、ヒト型サービスロボ「EMIEW4」日立が発売

- 昇降式足場とウインチを組み合わせ、壁面を自在に動く作業ロボットを開発

- AWS RoboMakerでロボットの機械学習トレーニングをしてみよう

コーナーリンク