出遅れた老舗「oneM2M」、Alljoyn連携で巻き返しなるか:IoT観測所(15)(2/3 ページ)

oneM2Mの実装

話を戻すと、oneM2Mに準拠するデバイスやサービスは基本的に、AE/CSE/NSEのどれかに属している必要がある。そしてAEとCSEはMca、CESとNSEはMcn、CSE同士はMccという接続方法で定義される。最初の“Mc”は“M2M communications”の略で、次が「何と接続するか」を示しており、aがAE、cがCSE、nがNSEとなるわけだ。

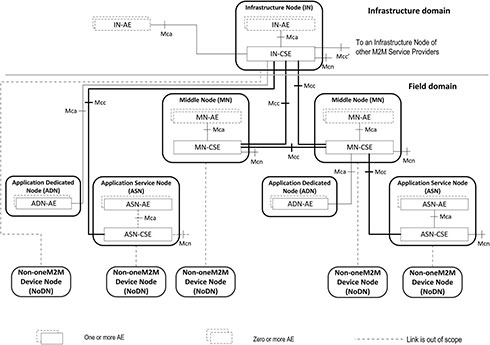

これらを組み合わせた実際の利用シーンの一例がこちら(Photo03)となる。一番上位のIN(Infrastructure Node)はサーバなどを想定しており、MN(Middle Node)はゲートウェイ機能も兼ね備えたノード、ADNはいわゆる末端のエンドポイントとなる。どのノードにおいても、アプリケーション(xx-AE)はCSEと接続する形になっており、NSEはアプリケーションからは見えない形になっているのが分かる。

oneM2M非互換なデバイスノードを排除する訳ではなく、MNあるいはASNに接続されているのがPhoto03でも確認できるが、Photo03にもあるようにこれは「out of scope」、つまり仕様の範囲外とされている。実際にはある種のネットワークとoneM2Mを接続するためのブリッジが提供されることになるだろうが、oneM2Mの仕様はそこまでは言及しないということらしい。

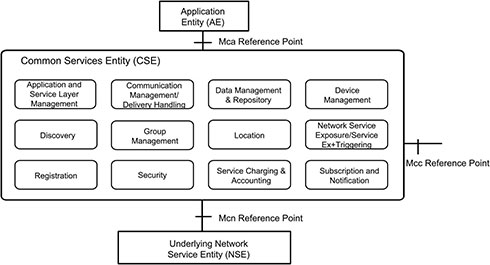

ではCSEは何を提供してくれるのか?というのが次の話題であるが、Photo04がその概略である。あくまで概略なので、例えばロケーションサービスならばどんなサービスを使ってどんな精度でどんな情報を提供してくれるのかといった細部の議論は残るが、主にM2Mで必要とされるであろう情報や機能をほぼ網羅した形となっている。

ちなみにoneM2M自身は、それ単体でアプリケーションフレームワークを提供する訳ではない。既存のM2Mのフレームワークやエコシステムを提供している事業者が、そこにoneM2Mのサービスをマッピングする形で実装を行うことになる。つまりこれまで独自のAPIとかプロトコルを利用して実装されているものを、oneM2M準拠の形に変える、もしくは独自APIなどと並行してoneM2M準拠のAPIやプロトコルを追加するといった対応が求められることになる。

ただこれが実現すれば、これまで業種別というか下手をするとフレームワーク別にそれぞれ独立していた小さなエコシステムが、業種やフレームワークの垣根を越えて相互に接続が可能になる、より大きなエコシステムを構築できることになる。「それにメリットがあるのか?」というのはよく言われる話だが、新しいサービスが可能になると、それを生かした新しいビジネスが生まれてくるのは、昨今のクラウドの興隆がそれを証明している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- 黒船「フィジカルAI」襲来 日本におけるヒューマノイド開発の最適解とは

- ルネサスが「Renesas 365」を提供開始、電子機器の開発期間を大幅短縮

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- 光量子コンピュータ実用化に向けた「10dBの壁」を突破、誤り耐性の獲得にも寄与

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

コーナーリンク