ロボットの祭典「iREX 2013」を歩く――国内外のサービスロボットが共演:フォトギャラリー「2013国際ロボット展」(2/4 ページ)

» 2013年11月08日 15時22分 公開

[八木沢篤,MONOist]

続いて紹介するのは「探査」系ロボット。

探査といっても、住宅の床下や水中、迷路など、用途によりさまざまだ。展示会場ではこんなロボットたちに出会うことができた。

床下、水中、迷路……。探査ロボット大集合

ロボットクリエーター高橋智隆氏デザインの床下点検ロボット

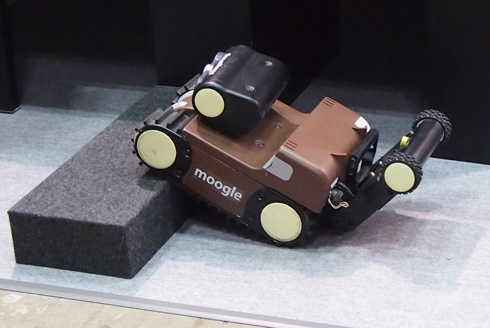

大和ハウス工業は、狭小空間点検ロボット「moogle(モーグル)」の実機デモを披露。千葉工業大学や筑波大学との産学連携による研究を経て、三菱電機特機システムと共同で開発を行ったクローラタイプのロボットで、モグラをモチーフにしたデザインが特長。デザインを手掛けたのはロボットクリエーター高橋智隆氏だ。確かにモグラに見えなくもない

大和ハウス工業は、狭小空間点検ロボット「moogle(モーグル)」の実機デモを披露。千葉工業大学や筑波大学との産学連携による研究を経て、三菱電機特機システムと共同で開発を行ったクローラタイプのロボットで、モグラをモチーフにしたデザインが特長。デザインを手掛けたのはロボットクリエーター高橋智隆氏だ。確かにモグラに見えなくもない東京工業大学発ベンチャーのヘビ型ロボット

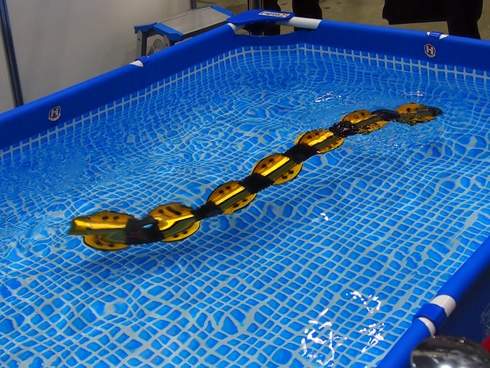

東京工業大学発ベンチャーのハイボットは、展示ブースに設置した水槽に水陸両用ヘビ型ロボット「ACM-R5」を解き放っていた。本物のヘビのように、体をくねらせて推進力を発生させて動く。先頭節には小型カメラが搭載されており、探査・監視などの作業に活用できるという

東京工業大学発ベンチャーのハイボットは、展示ブースに設置した水槽に水陸両用ヘビ型ロボット「ACM-R5」を解き放っていた。本物のヘビのように、体をくねらせて推進力を発生させて動く。先頭節には小型カメラが搭載されており、探査・監視などの作業に活用できるというツナサンド? 何だかおいしそうな名前ですね

ロボット大賞のゾーンには、東京大学 生産技術研究所/海洋工学研究所/海上技術安全研究所による、海底面を全自動で探査することが可能な自律型海中ロボット「Tuna-Sand」が展示されていた。全長1.1m、最大深度1500m、航時間約8時間。画像処理による障害物検知などの機能を備える。下方カメラで海底面を撮影するとともに、ソナーで海底までの距離を計測することが可能

ロボット大賞のゾーンには、東京大学 生産技術研究所/海洋工学研究所/海上技術安全研究所による、海底面を全自動で探査することが可能な自律型海中ロボット「Tuna-Sand」が展示されていた。全長1.1m、最大深度1500m、航時間約8時間。画像処理による障害物検知などの機能を備える。下方カメラで海底面を撮影するとともに、ソナーで海底までの距離を計測することが可能何これ超速い! 迷路を高速で駆け抜けるネズミロボット

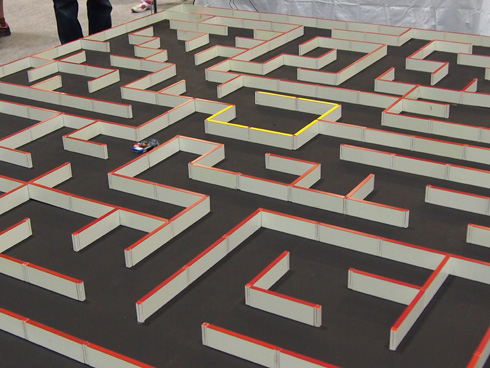

マイクロマウス/ロボット体験コーナーでは、エキスパートが製作したマイクロマウスのスピードを間近で見ることができた。レース中は多くの来場者がコースを取り囲んで驚きの歓声を上げていた。マイクロマウスについて知りたい方は、MONOistの連載をご覧いただきたい

マイクロマウス/ロボット体験コーナーでは、エキスパートが製作したマイクロマウスのスピードを間近で見ることができた。レース中は多くの来場者がコースを取り囲んで驚きの歓声を上げていた。マイクロマウスについて知りたい方は、MONOistの連載をご覧いただきたい| 関連記事: | |

|---|---|

| ⇒ | マイクロマウスで始める組み込み開発入門 |

探査ではないが……、原発作業向けキリンロボ再び

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のブースで巨大なロボットの姿があった。「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2013」でも披露された三菱重工業の原発向け高所作業用遠隔操作ロボット「MHI-Super Giraffe」だ。ハシゴ部分の最高到達点は高さ8m。台車部には、三菱自動車の電気自動車(EV)「i-MiEV」の車載リチウムイオン電池システムをカスタマイズしたものが搭載されている

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のブースで巨大なロボットの姿があった。「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2013」でも披露された三菱重工業の原発向け高所作業用遠隔操作ロボット「MHI-Super Giraffe」だ。ハシゴ部分の最高到達点は高さ8m。台車部には、三菱自動車の電気自動車(EV)「i-MiEV」の車載リチウムイオン電池システムをカスタマイズしたものが搭載されているCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR