はやぶさ2は燃え尽きない! そのまま別天体へ向かう可能性も 〜ミッションシナリオ【後編】〜:次なる挑戦、「はやぶさ2」プロジェクトを追う(7)(2/3 ページ)

スケジュールも自転軸次第

1999JU3では、リモートセンシング(遠隔観測)、ローバー・ランダーの投下、インパクタの運用、サンプル採取などを実施する。

リモートセンシングのための観測装置としては、「近赤外線分光計」「中間赤外カメラ」「レーザー高度計」「多バンド可視カメラ」を搭載。これらについては、今後あらためて紹介する予定なので、ここでは詳しく述べないが、まずはこれらの観測装置により、小惑星の地図作り(「グローバルマッピング」と呼ばれる)を行う必要がある。

前述のように、今回はホームポジションが20kmと遠い。より近くから詳細に見たいという要求もあるため、時々高度1kmまで降下して観測するという。また、わざと探査機を自由落下状態にして、その軌道から小惑星の重力を測定するということも行う計画だ。重力が分かれば小惑星の質量が分かり、体積から密度も計算できる。

最初の2〜3カ月は、グローバルマッピングを実施。その結果から着陸地点を検討し、ローバー「ミネルバ2」とランダー「MASCOT」を先に投下してから、タッチダウン運用を行う予定である。しかし、この順番も自転軸の向き次第では、入れ替わる可能性があるという。

自転軸の向いている方向によっては、着陸できる場所が限られる。自転軸が完全に横倒しでも、ちょうど真横を向いていれば自転によって全球が見え、着陸可能な領域は極域以外の広い範囲になる。だが、もし自転軸が探査機側を向いていれば、半分以上の領域が着陸不可能になってしまう。

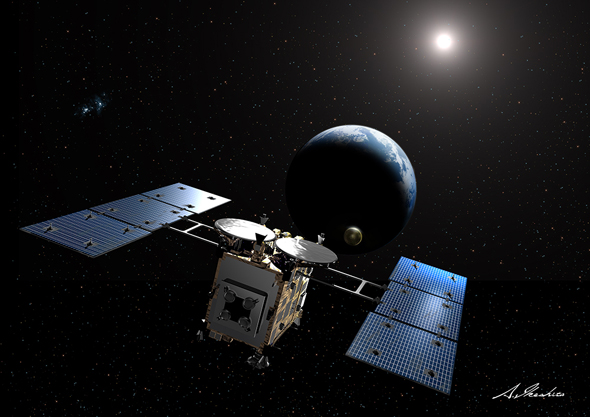

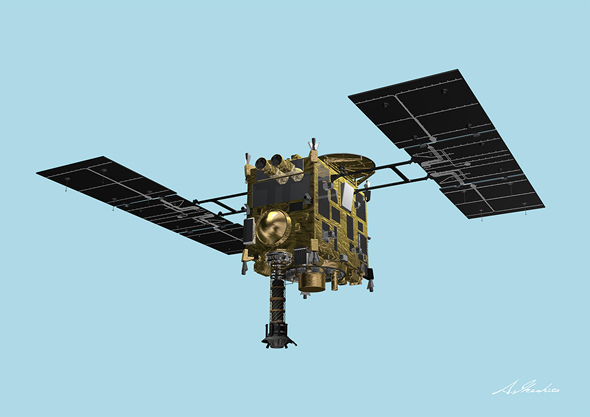

「はやぶさ」シリーズは、底面(−Z面)側に観測装置やサンプラーが集まり、ハイゲインアンテナと太陽電池が上面(+Z面)側を向くような構造をしている。これは、ひなた側から観測・着陸するのに適した設計である(©池下章裕)

「はやぶさ」シリーズは、底面(−Z面)側に観測装置やサンプラーが集まり、ハイゲインアンテナと太陽電池が上面(+Z面)側を向くような構造をしている。これは、ひなた側から観測・着陸するのに適した設計である(©池下章裕)また、着陸可能な領域にゴツゴツした岩しかなければ、安全上の観点から、タッチダウンの実施は難しい。条件が良くない場合は、先にローバーやランダーを降ろせばいいが、もしも“今が着陸にベストなタイミング”であれば、それらは後回しにして、急いでタッチダウンしなければならない。

自転軸の向きについては、地上からの観測で推測するのは非常に難しく、最終的には小惑星に着いてみないと確定しない。しかし、どんな順番でも対応できるように、事前にさまざまなケースを検討しておくのが重要だ。運用計画を担当する宇宙航空研究開発機構(JAXA)/月・惑星探査プログラムグループ(JSPEC)の津田雄一助教は「まるでパズルみたいな感じ」と笑う。

地球帰還後には追加ミッションも

1年半の滞在を終え、「はやぶさ2」は2019年12月に小惑星を離脱。イオンエンジンによる加速を開始し、地球へと向かう。復路は往路と違い、スイングバイなどは行わず、小惑星の離脱からわずか1年後の2020年12月に地球へ帰還する予定となっている。

ここで、再突入カプセルを分離。サンプルを載せたカプセルは、地球大気圏に再突入し、パラシュートを開いて減速しながら地球上へ落下、回収される。

初代との大きな違いは、カプセル分離後の探査機本体の行動だ。

せっかく打ち上げた探査機を、大気圏に再突入させて燃やしてしまうのはもったいない。まだ使えるのであれば使い続けた方がよいので、カプセル分離後にスラスタ(RCS)を噴射して、“再突入を回避”する予定だ。実は初代も、もともとはそうする計画だったのだが、その時点でスラスタがもう使えなくなっていたため、そのまま再突入するしかなかったのだ。

このように、当初のミッションを達成した後に、新たなミッションが追加されるということは、探査機では珍しいことではない。例えば、米国の彗星探査機「Stardust」は、サンプルリターンのミッションを終えた後、別の彗星に向かったし、中国の月探査機「嫦娥2号」は月の観測後、小惑星のフライバイ観測にも成功した。

それを実現できるかどうかは、燃料の残り具合によるところが大きい。燃料はある程度、余裕を持って搭載しているのだが、ミッション終了時にどのくらい残るかは、「やってみないと分からない」(津田助教)のが実情。軌道の誤差の修正に燃料をたくさん使えばあまり残らないかもしれないし、精度が良ければかなり余るかもしれない。

「はやぶさ2」での追加ミッションについて、「いろいろアイデアはあるが、まだ決まっているわけではない」と述べる津田助教だが、「もし燃料が余っていれば、別の小惑星やラグランジュ点に行ける可能性がある。そうなると面白いと思うし、ぜひやりたい」と意欲を見せる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

- 1.5km離れた漁場をWi-Fi HaLowなどで可視化、海洋モニタリングの実証に成功

- STPAの第4ステップで忘れがちな「損失シナリオ識別」の詳細手順

コーナーリンク