ペンもアプリも“気持ちよさ”を実現する道具だ:アプリ開発者のモノづくり(1/3 ページ)

アプリもモノも、作る上での考え方は同じ。アプリ開発者自身が、iPhone/iPadアプリだけではなく、専用のタッチペンまで試作・設計した。

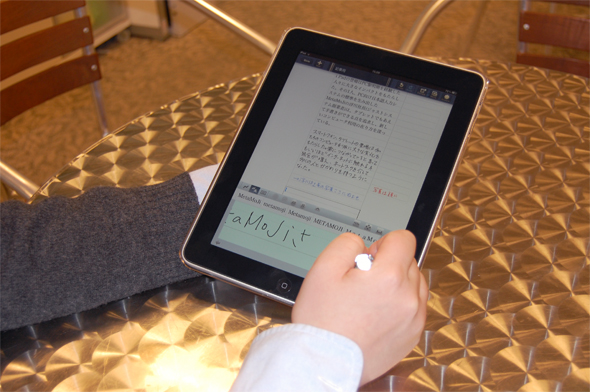

メタモジ(MetaMoJi)は、iPhoneやiPadのユーザーなら、きっと一度は聞いたことがある名前だろう。同社は、iPhone/iPad/Android向け入力アプリケーションを開発・提供する企業だ。同社の開発したメモアプリ「7notes(セブンノーツ)」は、手書きの線を読み取ることができ、さらに手書き文字をテキストの文字に変換することが可能だ。

その“アプリ屋”が、「iPadやiPhone上で文字を気持ちよく書きたい」という強いこだわり故に、タッチペン「Su-Pen P101M-AS」(以下、Su-Pen)まで自ら開発(2011年10月27日販売開始)。しかも企画から試作、構造の設計までソフトウェア技術者(アプリケーション開発者)が担当している点がとても興味深い。

タッチペン Su-Penをよくご存じでない方は、誠 Biz.IDの記事で、「気持ちがいい書き味」についてレビューしているので、ぜひご覧いただきたい。

| 関連リンク:Su-Penの「気持ちがいい書き味」について | |

|---|---|

| ⇒ | iPad、これなら使える! 手書きアプリに専用ペンまで作ったMetaMojiが目指すもの(誠 Biz.ID) |

| ⇒ | MetaMoJi、書き心地の良さを追求したスタイラスペン「Su-Pen P101M-AS」を開発(ITmedia +D モバイル) |

ソフトウェア技術者は、日ごろの業務で機械製図をすることはないし、三面図を読むことすら慣れていない。7notesとSu-Penの開発者であるメタモジ 先進アプリケーション開発部 部長 植松直也氏もその例外ではなかった。同氏は、通常はメーカーの機械・筺体設計者が取り組むような領域に、どのようにして食い込んでいったのか。

「僕はもともとモノづくり好きですが、自分の中でアプリ(ソフトウェア)とモノとの区別があまりないんです。『道具』というのが、アプリだったり、モノだったり――7notesの開発も、とにかく“いい道具を作りたい”と思いから始まっています。“アプリ”というよりは、“道具”っていう感覚なんです。そういう道具を作ってみたら、書き味へのこだわりが出てきたり、『文字を書くんなら、やっぱりペンだよね』という思いが出てきたり、そういった流れが、素直にSu-Penへとつながっていったのだと思います」(植松氏)。

メタモジの代表取締役社長 浮川和宣氏は、こう述べた。「モノづくりと言うと、多くの人が“物理的なモノ”と思うのかもしれません。しかし、今日のモノの実現には、ソフトウェアのファンクションの力がとても大きくなっています。モノと言うのは、大きく解釈すれば、『機能と人間の関係』であって、そこに当然、アプリも関係してきます。実際、アプリ開発のエンジニアも、小さい頃はプラモデルばかり作っていたような人が結構多いんですよ。『楽しい』『面白い』『気持いい』『便利だなぁ』という感覚や感情をターゲットにして1つの道具を作り上げていくということそのものは、アプリも(物理的な)モノも同じ。手段の違いだけです」。

自分が欲しかった物を作っただけ

「アプリの検討をしているときと、タッチペンの検討をしているときとで、植松の表情が変わります。ペンのときは……、ニヤァ〜ッとしています(笑)。業者さんから試作品の部材が届いたとき……、その封筒を開けるとニヤリとして、ノギスをさっと出すんですよ」(浮川氏)。

植松氏の専門はあくまでアプリケーション開発で、7notesの開発責任者であり、その開発も常に手ぬかりなく進めてきた。タッチペンの開発は最初、会社としての正式なプロジェクトというよりは植松氏の趣味として、営業時間外や休日を割いて同氏が独自に続けてきたという。

植松氏は、7notesを2011年2月に発売する半年以上前からタッチペン作りに取り組んでいたが、その頃はペンの製品化のことなどほとんど頭になく、単に“自分が欲しいもの”を追究していただけにすぎなかったそう。植松氏がタッチペン作りにいそしむ傍らで、7notesが良いアプリに仕上がって市場に出ていき、「7notesで、もっと気持ちよく書きたい」という思いもより強まっていくことになった。

従来のタッチペンの問題点

7notesが出た頃からタッチペンが市場に増え始め、“そこそこいい感じ”の書き味であるタッチペンも続々出てきていた。しかし植松氏にとって、どれも満足のいく物ではなかったという。

従来のタッチペンの先は、ゴムに導電性の薄い被膜が掛かっている。買いたてはいい書き味であっても、1カ月もたたないうちに被膜が摩耗し、書き味に変化が出てしまう。最初、浮川氏と植松氏は、そのように書き味が悪くなるのは、「ペン先に油かゴミが付着しているせい」だと思い込んでいた。

「中性洗剤を付けてペン先を拭いたら、余計書き味が悪くなってしまった、なんて失敗もしました(笑)」(植松氏)。

そういうわけで、植松氏がまず集中して取り組んだのは、ペン先の材質選定だった。ペン先設計の基本は、「紙とペンの力加減のバランスを再現すること」。紙は柔らかく弾力があり、ペンの先は硬い。一方、iPadなどのタッチデバイスは硬いので、ペンの方に弾力を持たせる必要がある。かつ、ペン先は電気が通らなければならない。従来のペン先はゴム部品に導電性の被膜を掛けていたが、上記のような問題が出てしまう。

弾力があって電気を通す材料となると、導電性のウレタンスポンジや繊維と候補は限定されてくる。

「いまのような繊維に行き着く前は、スポンジ状の材料を考えました。でも、すぐにへたってしまうし、思っていたよりすべりがよくなかったのでやめました」(植松氏)。

それまでに植松氏は、自分の納得いく材料を日々追い求め、材料メーカーに問い合わせするだけではなく、夜な夜な家の台所で材料を鍋でぐつぐつ煮詰める日もあったし、繊維を自らの手で編むこともあった。ときに、街の手芸屋をのぞくこともあった。

明確な仕様が最初からあったわけではなく、植松氏は材料を探しては試し、探しては試しを何度も繰り返し、「これだ」という仕様を固めていくのみだった。

あれこれがむしゃらに模索して回った後、現在採用している導電性繊維に行き着くことになったそう。それは帯電防止グッズなどに利用される繊維だった。少なくとも、市場に出回るタッチペンに採用されたことはないものだ。

強度の評価も植松氏自身が独自に考案して実施し、ペン先の構造を作り上げた。その結果、強度は満足いくものに仕上がったという。実際、植松氏自身が試作品のタッチペンを使い続けており、いまもなおその書き味はへたっていないということだ。ひょっとして、さらに数カ月後には衰えてくるのかもしれないが、そうであっても、たった1カ月で書き味を損なう従来のペンからすれば大進歩だ。

「現在採用している導電性繊維に行きつかなければ、製品化はなかったかも」と植松氏は言う。そう聞いてしまうと、「じゃあ、もしそれが見つからなかったら、どうなっていたの」と思ってしまう人もいるだろうか? 先述のように、このケースではそもそも当初の植松氏には「製品化しよう」という考えがなく、純粋に、「自分の欲しいペンを何とかして作り上げたい」というモチベーションで突き動かされていた。なので、そんなことは考えもしなかったのだろう。

もし本当に最初からメタモジのビジネスプロジェクトとして動いていたら、少々、話が違ったのかもしれない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 「MacBook Neo」は財布だけでなく、環境にも優しい

- 設計者の思考を止めないという視点

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- ダイモンの超小型月面探査車「YAOKI」、発明大賞の本賞を受賞

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- キヤノン、32年連続でiF DESIGN AWARDを受賞 金賞に全身用X線CT診断装置が選出

- 変形玩具から着想のICOMA「TATAMEL BIKE」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞

7notesとSu-Pen

7notesとSu-Pen

Su-Pen:ペン軸は、市販のホルダーも使うことができる(使えないものもある)

Su-Pen:ペン軸は、市販のホルダーも使うことができる(使えないものもある) メタモジ 先進アプリケーション開発部 部長 植松直也氏

メタモジ 先進アプリケーション開発部 部長 植松直也氏 メタモジ 代表取締役社長 浮川和宣氏

メタモジ 代表取締役社長 浮川和宣氏

植松氏によるタッチペンの試作品

植松氏によるタッチペンの試作品