モビリティDX戦略がアップデートした理由、SDV開発競争激化と米国規制対応に照準:SDVフロントライン(2/3 ページ)

グローバルでもSDVの定義はまだ定まっていない

MONOist 各国でSDVの開発が進んでいるとのことですが、EVと比べるとSDVによって得られる価値が分かりにくいという意見もあります。

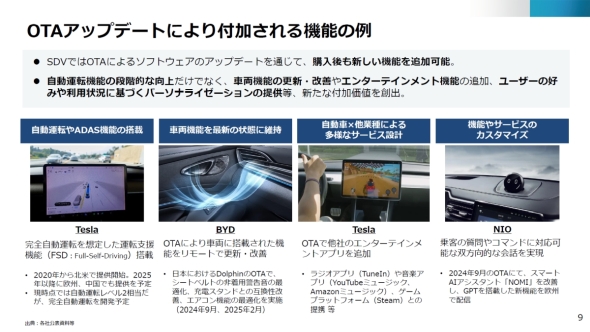

斎藤氏 “SDVの価値”については、モビリティDX戦略を進めていく中で今後もしっかり見定めていかなければならないと感じている。OTAで車両機能が最新になる、自分好みにカスタマイズできる、といった例が“SDVの価値”として挙げられているが、最終的にはユーザーに提供されるサービスに集約されるのではないか。

例えば、スマートフォンの場合、OSのアップデートを意識することは少ない。SDVが進化していけばSDVのアップデートも意識することはなくなるだろう。そしてアップデートの方向性は、スマートフォンと同様に提供されるサービスの形によって決まってくるのではないかと想像している。

また、これまでのSDV開発の主体は自動車メーカーだったが、今後はサービス提供者の関わりが深くなってくる。自動車業界の中で閉じていた環境が、SDVによって自動車業界の外からサービス提供者が参入できる環境に変化する。

モビリティDX戦略は国内自動車業界に向けた施策とみられることも多いが、こういったサービス目線を持ったプレイヤー、例えばソニー・ホンダモビリティなどにも検討会に参加してもらっている。また、同検討会にはSDVに必須のサイバーセキュリティのベンダーや、海外の視点としてAWS(Amazon Web Services)なども加わっている、

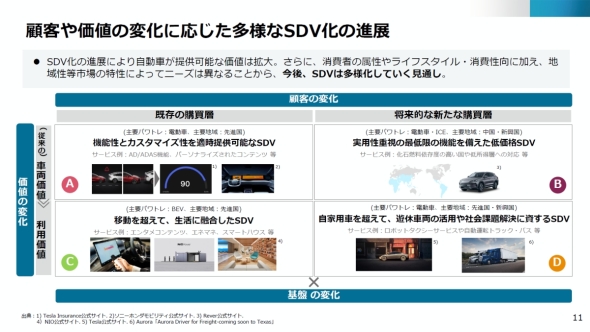

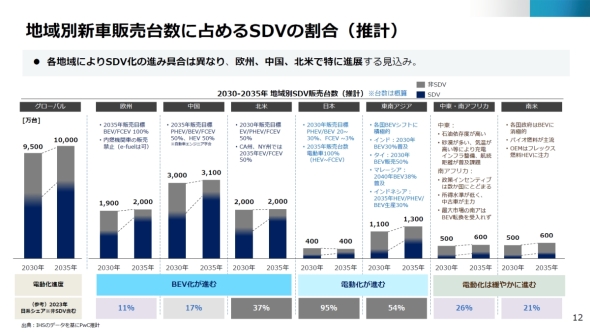

グローバルでもSDVの定義はまだ定まっていないのではないか。SDVとEVの相性の良さからSDV=EVと見る向きもあるが、どんなパワートレインでもSDVは実現できるはずだ。SDVは電動化とは異なる競争軸であり、あらゆるパワートレインで多様な進化の可能性がある。どんな市場に向けてどういうパワートレインにするのか、その上でどんなSDVを届けるのか、さらにどういうサービスを提供するのかという戦略が重要になってくる。

例えば、新興国向けであれば、実用性重視の最低限の機能を備えた低価格SDVを展開するという方向性もある。パワートレインは内燃機関でもよく、EVでなければいけないということではない。スズキが「顧客にちょうどいい高性能電装品の実現手段」と定義する形で打ち出している「SDVライト」という方向性もあるだろう。

MONOist 国内自動車業界のSDVへの取り組みが遅れているという声が根強くあります。実際にどのように評価していますか。

斎藤氏 先にも述べた通り国内自動車メーカーによるSDVの市場投入も始まっており、必ずしも遅れているわけではない。ただ米国や中国の自動車メーカーと比べた場合の、強みと弱みをしっかり切り分けて整理するべきだろう。SDVの価値の本質を見定めたうえで、日本の強みを最大化し、弱みを最小化するようなアプローチを検討する必要がある。場合によっては、米中と同じ土俵で戦う必要は無いかもしれない。

モビリティDX戦略としては「SDV日系シェア3割」という目標を掲げており、今回のアップデートでも変更はない。型式認証が厳しい日本、自己認証で販売できる米国、自動車メーカーが開発したら販売できる中国など制度の違いもあり、目標達成に向けては市場ごとに対応を変えていく必要も出てくるだろう。日本でSDVを売りやすくするように制度を変更すべきという意見もあるが、SDVで実現したい機能やサービス、そのための手法をクリアにしていくことが重要。これが明確にならない限り、どのような制度変更が必要になるかを判断することはできない。制度変更から議論をスタートするのは、手段と目的が入れ違っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの電動事業開発本部が発展的解消へ、四輪開発本部を新設

- SDVのトップを快走するパナソニックオート、オープンソース活動が原動力に

コーナーリンク