日本の汎用ロボット開発の起爆剤となるか、基盤モデル構築目指すAIRoAが発足:ロボット開発ニュース(1/2 ページ)

AIロボット協会(AIRoA)が設立の背景や今後の活動内容について説明。立ち上げ1年目となる2025年度は、初期開発段階としてAIロボット開発のベースとなる基盤モデルの開発と公開を行い、2026〜2029年度にこの基盤モデルの改良と社会実装を進めながら、2030年度以降に開発コミュニティーによるAIロボットの社会普及に移行していくことを目指す。

AIロボット協会(AIRoA)は2025年3月27日、東京都内で会見を開き、設立の背景や今後の活動内容について説明した。立ち上げ1年目となる2025年度は、初期開発段階としてAI(人工知能)ロボット開発のベースとなる基盤モデルの開発と公開を行い、2026〜2029年度にこの基盤モデルの改良と社会実装を進めながら、2030年度以降に基盤モデルを中心に広がりが生まれるであろう開発コミュニティーによるAIロボットの社会普及に移行していくことを目指す。

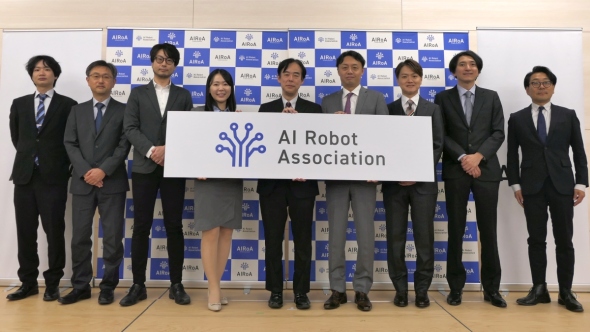

会見の参加者。左から、AIRoA CTOの松嶋達也氏、トヨタ自動車の尾藤浩司氏、Telexistenceの佐野元紀氏、松尾研究所の乃木愛里子氏、早稲田大学の尾形哲也氏、東京大学大学院の松尾豊氏、NexaScienceの牛久祥孝氏、京都大学の谷口忠大氏、日本ディープラーニング協会 専務理事の岡田隆太朗氏[クリックで拡大]

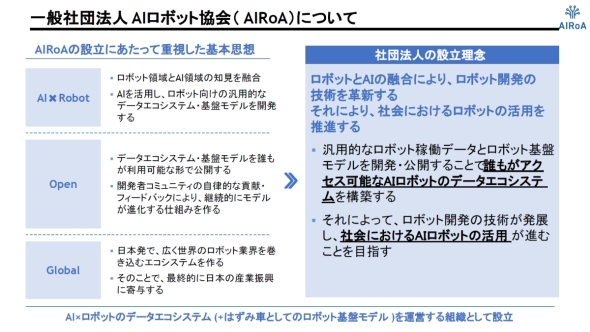

会見の参加者。左から、AIRoA CTOの松嶋達也氏、トヨタ自動車の尾藤浩司氏、Telexistenceの佐野元紀氏、松尾研究所の乃木愛里子氏、早稲田大学の尾形哲也氏、東京大学大学院の松尾豊氏、NexaScienceの牛久祥孝氏、京都大学の谷口忠大氏、日本ディープラーニング協会 専務理事の岡田隆太朗氏[クリックで拡大]AIRoAは、AIとロボット技術の融合によるロボットデータエコシステム構築を目指して2024年12月に設立された。本格的な活動開始は今回の設立会見をキックオフとして2025年度からスタートすることになる。

AIRoAの理事長には、早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 表現工学科 教授の尾形哲也氏が就任した。また、理事として、東京大学大学院 工学系研究科 人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授の松尾豊氏、京都大学 大学院情報学研究科教授の谷口忠大氏、NexaScience 代表取締役でオムロン サイニックエックス リサーチバイスプレジデントの牛久祥孝氏、Telexistence 取締役CTOの佐野元紀氏、トヨタ自動車 R-フロンティア部 アドバンスドロボティクス研究領域 研究長の尾藤浩司氏、松尾研究所 経営戦略本部 マネージャーの乃木愛里子氏が加わり、AIとロボットの両領域に関わる産学の研究者が名前を連ねている。

尾形氏は「日本国内においてロボットは特定の課題を解決するツールと捉えられることが多い。AIも当初は画像認識など特定の用途に向けて活用するイメージが強かったが、生成AIが登場してからは、特定の用途ではなく多様なことができる汎用のAIモデルの開発が重視されるようになってきた。この流れを受けて、ロボットでも汎用的な基盤モデルの開発が米国と中国で急速に進んでいるが、これらに用いているデータや成果の中身はオープンにはされていない。そこでAIRoAでは、AIロボット開発に必要なデータの収集と基盤モデルの開発をオープンに進めることで、さまざまな社会課題の解決が可能な汎用的なロボットの開発につなげていきたい」と語る。

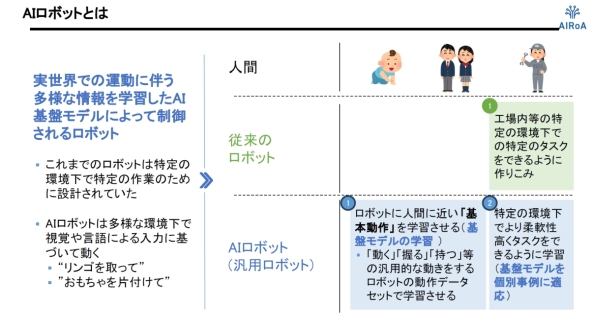

AIRoAの名称にも入っている“AIロボット”は、産業用ロボットのように特定の環境下で特定のタスクをできるように作り込んだロボットではなく、多様な環境下で資格や言語による入力に基づいて汎用的な動作を行うロボットのことを指す。「従来のロボットがいきなり専門の技術者を作り出すとすれば、AIロボットは技術者を作り出す上で赤ちゃんから子供を育てるプロセスを飛ばさない点が異なる。このAIロボットを育てるプロセスに必要なのがデータエコシステムだ」(乃木氏)という。

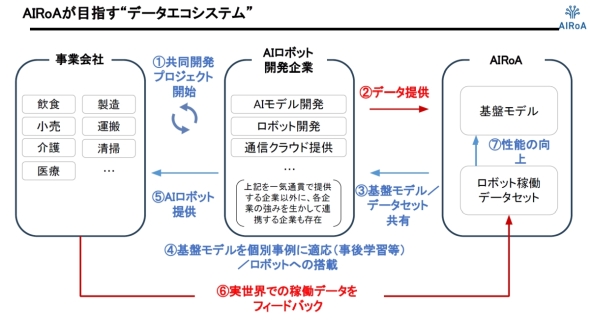

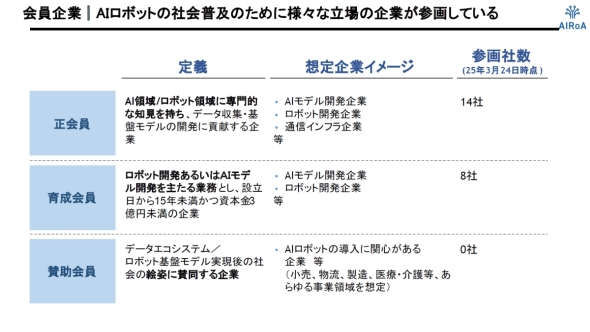

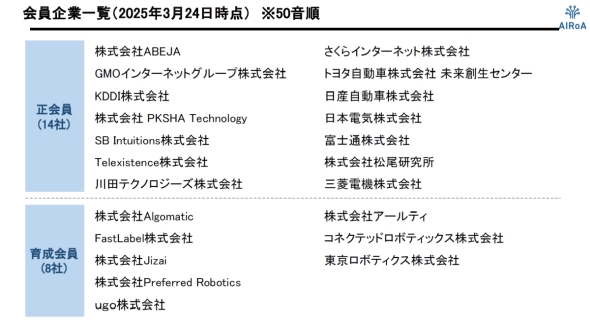

AIRoAのデータエコシステムでは、AIロボットを何らかの目的で活用したい事業会社とAIロボットの開発企業、AIRoAの3者が連携することで、より良いAIロボットの開発と社会実装が進むことを想定している。現時点でのAIRoAに参加する会員企業は、AI/ロボット領域に専門的な知見を持つ企業である正会員が14社、ロボットやAIモデルの開発を主業務とするスタートアップである育成会員が8社で、AIロボットの社会実装を主体的に進める事業会社の参加を想定する賛助会員は0社だ。正会員や育成会員を増やすことはもちろん重要だが、社会実装に向けてはより多くの賛助会員を募っていかなければならないとする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク