何のためにデジタルツインはあるのか、スマートファクトリーの足元を見つめ直す:工場スマート化の今(1/2 ページ)

世界の産業界でIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などを活用した工場スマート化の流れが起きている。その中で何を見つめ直すべきなのか、シーメンス デジタルインダストリーズ 産業機械営業統括部 統括部長 兼 医薬産業事業統括部 部長の濱地康成氏に話を聞いた。

世界の産業界でIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などを活用した工場スマート化の流れが起きている。技術の進化が著しい一方で、それらのトレンドに振り回されては、本来の課題を見落としてしまう。今、何を見つめ直すべきなのか、シーメンス デジタルインダストリーズ 産業機械営業統括部 統括部長 兼 医薬産業事業統括部 部長の濱地康成氏に話を聞いた。

デジタルツインは未来予測のための手段

MONOist インダストリー4.0やデジタルツインなどの工場スマート化の流れをどのように見ていますか。

濱地氏 インダストリー4.0は何かトレンドのようなものではなく、当たり前のことを愚直に繰り返していくという意味だ。

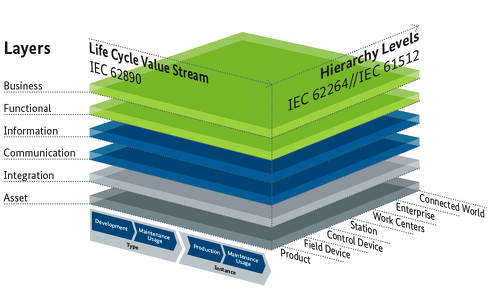

日本とドイツの違いについて、2015年にドイツで発表された「RAMI4.0(Reference Architectural Model Industrie 4.0)」を使ってよく表現する。RAMI4.0には縦軸にアセット層、インテグレーション層、通信層、情報層という論理的なレイヤー、左辺にはメンテナンス、開発、製造といった製品のライフサイクルに関するレイヤー、右辺には生産システムの物理的なレイヤーがあり、RAMI4.0をベースにしてさまざまなエコシステムが作られている。

例えば私はシーメンスという会社において、通信層でプロセスは製造、コントロールデバイスの話をしている、ということが言える。そして周りでコラボレーションできる人はいないかを探す際は、私はこのポイントで、君はこのポイントで隣同士だから、一緒にコラボレーションできる、という話になる。

日本人はすり合わせを得意としているが、彼らはこのように全体を定義することで、すり合わせをしなくてもいいような仕組みを最初に作る。

「デジタルツインって要はDXだよね」といわれることもあるが、少し誤解がある。

デジタルツインでは物理現象を解こうとしている。例えば、ボールをどれくらいの力で投げたら、どんな軌道でどこまで飛ぶのかというのは物理現象であり、計算が可能だ。それなら、実際に投げなくても、デジタルツインでこんな風に投げたらどこまで飛ぶのかが分かるようになる。

デジタルツインでは計算できる全ての物理現象を再現しようとしている。つまり、デジタルツインの目的は未来予測だ。実物がなくても未来を予測できるようにする“方法”としてデジタルツインがある。

濱地氏 われわれは産業ソフトウェア「Siemens Xcelerator」とソニーのXRヘッドマウントディスプレイを活用したソリューションを発表した。

F1(フォーミュラ・ワン)では1台のマシンを製作するのに莫大な資金が要るが、デジタルツインを活用すれば現物を作らなくても、コースにいるのと同じようにさまざまなデータが得られるようになる。

デジタルツインという言葉自体は知られるようになったが、目的は実体がなくても未来を予測できるようにすることだ。そのためには、物理現象をどれだけ精緻に解くかかがカギとなる。

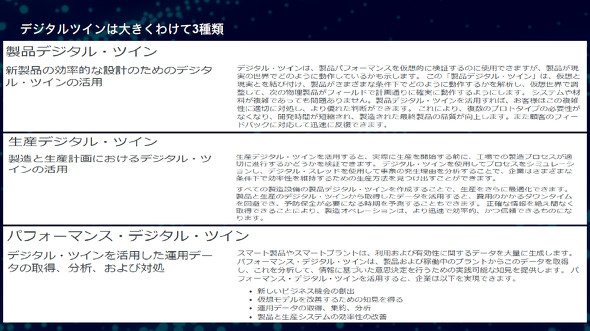

デジタルツインには大きく分けて3種類ある。新製品を効率的に設計、開発するためのデジタルツインと、製造と生産計画を最適化するためのデジタルツイン、そして得られたデータの運用や分析に活用するためのデジタルツインだ。このサイクルを回すことで、何ができるのか。それは品質の向上だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- これ板金? ちょっと何言っているかよく…第38回優秀板金製品技能フェア各賞紹介

- AGVか、それともAMRか……無人搬送機導入時の注意点

- 「そのラダープログラム10年後も読めますか」――オムロンが描くAI活用

- 同じ原理は超高速で走る“あれ”にも! ある装置の音

- DMG森精機と東大がMXセンターを設立、森氏は“機上計測”に関心

- 「深夜特急」のイラン

- 最高速度5m/sの自由な経路を構築、THKが搬送システム向けガイド受注開始

- 工場データ収集の9割で通信トラブル経験、製造業の現場担当者約1000人調査

- 多種多様なセンサーを統合し、仮想計測も可能なプラットフォームを発表

- 最大4mの長距離検出と、黒色や光沢ワークなども高精度測定を両立

コーナーリンク