今こそモノづくりにおいて「MOTTAINAI」精神を呼び覚まそう:製造業DXプロセス別解説(11)(1/2 ページ)

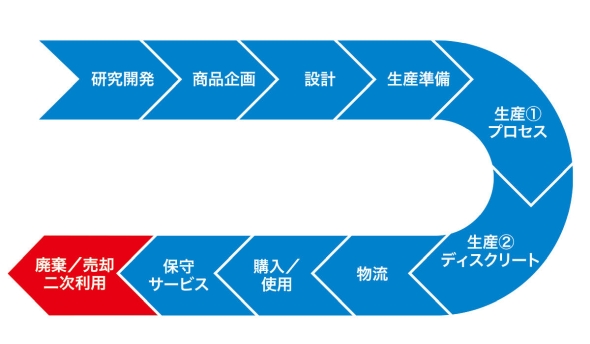

製造業のバリューチェーンを10のプロセスに分け、DXを進める上で起こりがちな課題と解決へのアプローチを紹介する本連載。第11回は、製造業の次なるビジネスの競争力の創出と新たな収益源となり得る「廃棄/売却・二次利用」について解説する。

前回は、五重塔のアーキテクチャを例にとり保守サービスのあるべき姿について語った。今回は、製造業の次なるビジネスの競争力の創出と新たな収益源となり得る「廃棄/売却・二次利用」について解説する。

「MOTTAINAI」という世界共通語をご存じだろうか。ノーベル平和賞を受賞した環境保護活動家ワンダガ・マータイさんが、日本で出会った「もったいない」に感銘を受け世界に向けて提唱した言葉である。古くより日本では食べ物を粗末にしないReduce(ごみ削減)、お椀の金継ぎなどモノのReuse(再利用)、焼却灰の肥料化などのRecycle(再資源化)といった3Rにひも付く環境意識が根付いている。こうした背景に加え、消費者の環境意識の高まりや資源価格の高騰といった社会情勢の下、製造業にはこれまでの調達、製造、販売から破棄へ至る一方通行(リニア)型の経済モデルからの脱却が迫られている。既存資産を循環的に利用し続ける新しい経済モデル「サーキュラーエコノミー」への転換だ。

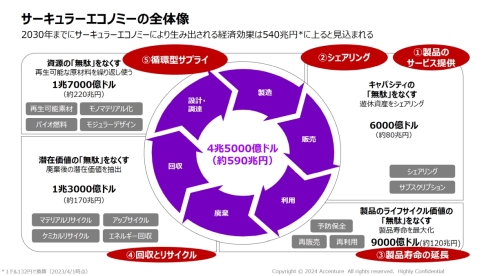

サーキュラーエコノミーと5つのビジネスモデル

サーキュラーエコノミーとは、従来の3Rの取り組みに加え、資源投入量/消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化などを通じて付加価値を生み出す経済活動である。本コンセプトは数十年前からあったが、アクセンチュアでは資源、キャパシティー、製品ライフサイクル、潜在価値という4つの「無駄」を「価値ある資源」として定義し直し、5つのビジネスモデルへと転換することで2030年までに540兆円の経済効果があると試算している(出所:2023年11月1日のアクセンチュアブログ)。

5つのビジネスモデルは以下の通りである。

(1)製品のサービス提供

企業が製品の所有権を持ちつつ、その価値を製品サービス/システム上で顧客に提供すること。付加サービスを通じて顧客と長期的関係を築くだけではなく、得られたユーザー情報を活用して新たな収益も期待できることがメリットだ。例として、ミシュランのTire as a Serviceが挙げられる。運送業者にタイヤを売るのではなく、走行距離に応じたタイヤ利用料を販売し、タイヤの利用データに基づいたエコドライブのコンサルティングも併せて提供することで、先述の4つの無駄を排除した他、顧客の燃費改善までをも実現した(出所:2021年12月1日のミシュランのニュースリリース)。

(2)シェアリング

Uberなどのライドシェア事業に代表される、共同所有、共同利用事業。既存のビジネスモデルを大きく変える必要があるため、大手企業が手掛ける際は新しいベンチャーを立ち上げる方法もある。

(3)製品寿命の延長

製品販売後も修理や部品交換ができるようにする、または2次市場での再販を促すことで、意図的に製品の使用期間を延ばすこと。既存のビジネスモデルを大きく変えることなく新しい収益源を得ることができる。アウトドア用品メーカーのパタゴニアは、自社製品を回収して修理を施し割引価格で再販する「Worn Wear」を行っている。また、回収/修理サービス時に得られた製品の使用/損傷データを分析し、素材の研究や製品開発に反映させることで、より高品質で寿命の長い製品を提供している(出所:パタゴニアの「Worn Wear」のWebサイト)。

(4)回収とリサイクル

製品寿命を迎え、現在の用途では機能しない製品から素材と資源を回収すること。回収された資源は、できるだけ高い価値を維持した状態で長期にわたり利用されることが理想である。例えば、自動車から回収したスチールを付加価値の低い製品にダウンサイクルするよりも、新しい自動車の製造に使うなどより価値の高い製品にアップサイクルすることが望ましい。

(5)循環型サプライ

植物由来素材の活用など、循環型サプライ材料の利用によってコスト削減と環境インパクトの軽減を両立させること。ドイツの自動車メーカーのBMWは、植物由来原材料やリサイクル材を内装に利用することにより、部品素材の95%がリサイクル可能なEV(電気自動車)を開発。生物由来資源の活用で原材料調達リスク低減と軽量化を実現した(出所:BMWのサステナビリティに関するWebサイト)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

コーナーリンク