“組み込みUNIX”を目指した「ChorusOS」は企業買収の波に飲まれて消えた:リアルタイムOS列伝(39)(2/3 ページ)

「Chorus Nucleus」は4つのコンポーネントで構成

Chorus Nucleusは、InterruptやTrap、Exceptionなどをハンドリングする「Chorus Supervisor」、Chorus上で動作するプロセスに対してPriorityベースのPreemptiveなスケジューリングを提供する「Chorus real-time executive」、メモリ管理を行う「Chorus Virtual Memory Manager」、それとIPC(プロセス間通信)を管理する「Chorus Inter-process Communication Manager」という4つのコンポーネントから構成される。ちなみに、SupervisorとVirtual Memory Managerの一部は機種依存(これはまぁどうしようもない)が、その他のコンポーネントは機種非依存で構成されている。あるいは、もう一層HAL(Hardware Abstraction Layer)を挟めばChorus Nucleus全体を機種非依存で構築できるかもしれないが、今度はHALで機種依存なコードを書く必要があるし、レイヤーが1層増えることによるオーバーヘッド増に見合うメリットとは判断されなかったのだろう。

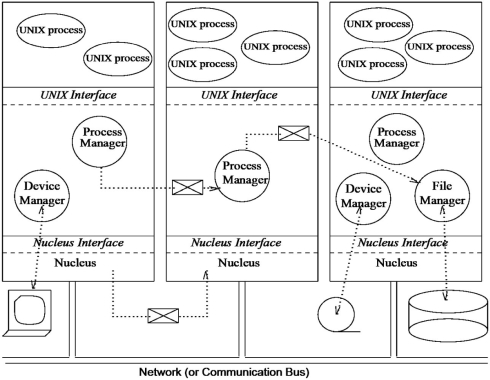

その上層にあたるサブシステムであるが、Chorus v3で最初に提供されたのは「Chorus/MiX」という名称のUNIX System V準拠のものである。一見すると普通のSystem V環境に見えるが、Chorus Nucleusと組み合わせることで分散UNIX環境が提供される、というのがその狙いである(図2)。

図2 Chorus-v3ではまだシングルプロセッサのみのサポートなので、この図で言えば3つの「Chorus Nucleus」はそれぞれ別のプロセッサ上で稼働し、間がネットワークで接続される格好になっている[クリックで拡大]

図2 Chorus-v3ではまだシングルプロセッサのみのサポートなので、この図で言えば3つの「Chorus Nucleus」はそれぞれ別のプロセッサ上で稼働し、間がネットワークで接続される格好になっている[クリックで拡大]このChorus v3の完成後、Chorus SystemesはOSF(Open Software Foundation)やUNIX Internationalと提携を図ろうとする。ちなみに当時、OSFとUNIX InternationalはUNIXの主導権争いを行っており、最終的には1993年に両団体が共同でCOSE(Common Open Software Environment)を立ち上げ、のちにX/Openに統合されていくのだが、まだそういう以前に両団体にアプローチしていたというのは面白い。

それとは別に、この分散OSの方式は特にMany Processor Systemに非常に適したアプローチであった。結果、1990年にはイギリスのGPT(GEC Plessey Telecommunications)のSystem Xというデジタル交換機システムにまず採用され、次いでフランスGipsiのX端末、Unisysの大規模システムの一部、さらにはIntelのiPSC(時期的には恐らく第3世代のiPSC/860)という、Intel 860を最大128ノード組み合わせたスーパーコンピュータのOSに採用されている。

1991年には英ARM(ARM3)と英Inmos(Transputer)に向けた移植も行われた。さらに米AT&Tから分社化したUSL(UNIX System Laboratories)との提携も結ばれ、Chorus/MiX環境にUNIX System V Release 4を移植する作業が共同でスタートしている。このUSLは後にNovellに買収され、NovellはWindows NTに対抗するSuperNOSというマイクロカーネルベースのNOS(Network Operating System)を開発する計画を持っており、ここにChorus/MiXの技術を使う/使わないで一時期はちょっともめたこともあった。最終的にNovellはSCO GroupにUNIX関連技術一式を売却してしまい、それにあわせてSuperNOSそのものがご破算になったのだが。

ただこのあたりから、Chorus Systemesは大規模なUNIX OSとしてChorus/MiXを販売することの困難さを感じ始めたらしい。もともと1980年台後半から、同社はESPRIT(European Strategic Programme on Research in Information Technology:後にEuropean Strategic Program for Research and Development in Information Technology、欧州情報技術研究開発戦略計画に名前が変わった)のスポンサードを受けてCOOLプロジェクトを実施していた。COOLは、Chorus Object-Oriented Layerの略で、分散型のグループウェアアプリケーションを動作させるという試みであった。

このあたりから同社はターゲット市場を組み込みシステムに転換させ始める。1997年にはSun Microsystems(以下、Sun)からJavaのライセンスを受け、HALを同社お得意のマイクロカーネルに書き換えた「Chorus/Jazz」(分散Java動作環境)、小規模な組み込みシステム向けの「Chorus/Micro」、そしてやや大規模でRT-POSIX互換となる「Chorus/ClassiX」という3つの製品ラインを提供するに至る。これらの製品はアルカテルやルーセント、Matra、モトローラといった通信機器メーカーで採用されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

- 1.5km離れた漁場をWi-Fi HaLowなどで可視化、海洋モニタリングの実証に成功

- STPAの第4ステップで忘れがちな「損失シナリオ識別」の詳細手順

コーナーリンク