「ThreadX/Azure RTOS」の悔恨から生まれた「PX5 RTOS」はできたてほやほや:リアルタイムOS列伝(32)(2/3 ページ)

pthread APIをネイティブでサポートするMCU向けRTOS

実際に、PX5 RTOSのブローシャを見ると、以下のような形で手掛けるに至った動機が記されている。

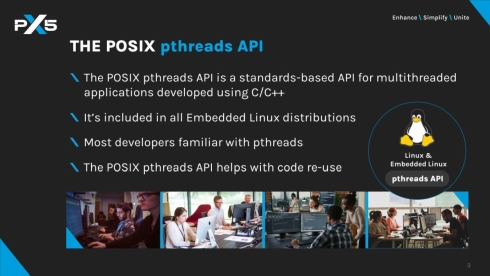

- 既存のLinux/Embedded Linuxでは広範にpthread APIが利用されており、開発者はもうpthread APIに慣れている。だからこそ、pthread APIをサポートするとコードの再利用が期待できる(図3)

図3 これはこれで正しくはあるのだが、その一方で最近AndroidベースのEmbeddedアプリケーションも増えており、Android NDKとpthreadを併用するのが結構大変という話もあって、次の課題はこの辺にあるかもしれない[クリックで拡大]

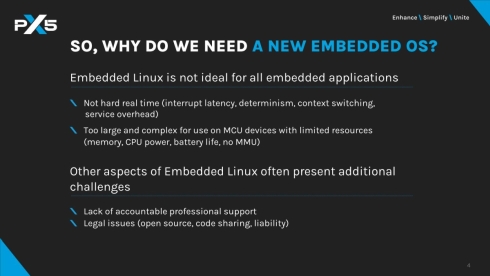

図3 これはこれで正しくはあるのだが、その一方で最近AndroidベースのEmbeddedアプリケーションも増えており、Android NDKとpthreadを併用するのが結構大変という話もあって、次の課題はこの辺にあるかもしれない[クリックで拡大]- Embedded LinuxはLinuxをベースにしているので、ハードリアルタイムには向いていないし、MCU上での動作も難しい(図4)

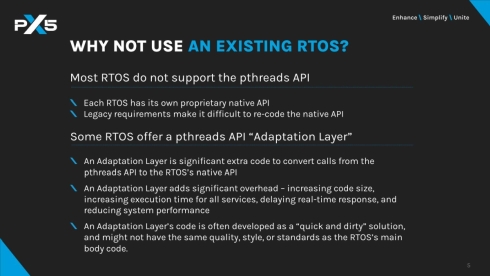

- その一方でRTOSはpthread APIへの対応がないか、もしくは互換レイヤーでのサポートになり、フットプリントの増加や性能低下の要因になる(図5)

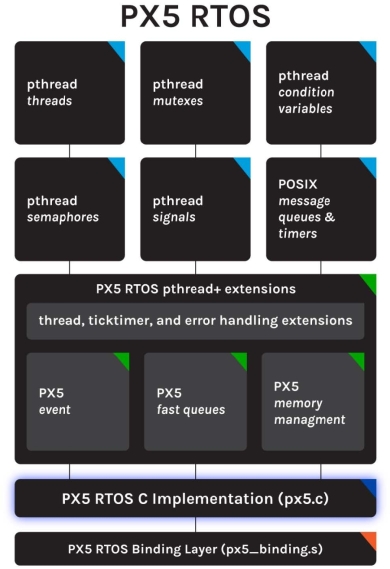

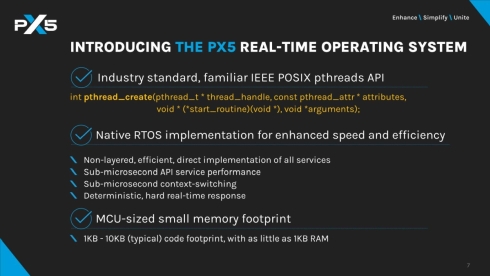

その結果、PX5 RTOSはpthread APIをネイティブでサポートするMCU向けRTOSという、なかなかとがった構成となった(図6)

図6 pthread APIの提供そのものはそんなに難しいわけではない。本当に難しいのは、それを現実的なRTOSとして提供することで、10KB程度のフラッシュと1KBのSRAMでこれを実現するのは相当難しかっただろう[クリックで拡大]

図6 pthread APIの提供そのものはそんなに難しいわけではない。本当に難しいのは、それを現実的なRTOSとして提供することで、10KB程度のフラッシュと1KBのSRAMでこれを実現するのは相当難しかっただろう[クリックで拡大]普通ここまでの割り切った判断は出来ないものである。思うにLamie氏は、ThreadXやAzure RTOSの使われ方を見て、予想以上にpthread APIを使うアプリケーションが多いことを実感し、だからといってThreadXやAzure RTOSをpthread APIベースに書き直すのはあまりにチャレンジングというか、今度はThreadXのネイティブAPIをpthread APIの上で互換レイヤーで提供するようなことになってしまうから、さすがに踏み切れなかったのではないだろうか。

逆に言えば、Microsoftから離脱したことで、ThreadXとの互換性を考えずに全く新しいRTOSを開発できる環境になったからこそこれに踏み切った、という見方もできる(あるいはAzure RTOSが一段落したので、かねて思い描いていたネイティブでpthread APIに対応するRTOSを作るためにMicrosoftから離脱したというべきか)。

さてそんなPX5 RTOSの内部構造は図7のようになっている。

PX5 RTOSのAPIは全てpx5.cで提供され、ここは通常のANSI Cで記述されている。一方で各MCU独自の部分は全てpx5_binding.sで提供される。.s、つまりオブジェクトで提供というのがミソで、そもそもここはCだけでなくアセンブラで記述される場合もあるそうだ(コードの99%はCで記述されているそうだが)。

このpx5_binding.sの詳細はPX5_RTOS_Binding_User_Guide.pdfというドキュメントで説明されているらしいのだが、今のところ一般には公開されていない(恐らくライセンスを取得すると入手できるような気がする)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 汎用のER電池とサイズ互換がある全固体電池モジュール、出力電圧も3.6Vに変換

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 独創的なロジック記憶手法で違いを見せつけたActelはいかにして誕生したのか

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

- パーソナルAIスパコン向け組み込みコントローラー用カスタムソフトを開発

コーナーリンク