省フットプリントで安定かつ高速な「scmRTOS」からRTOSの基礎を学ぶ:リアルタイムOS列伝(23)(2/3 ページ)

8/16ビットのサポートが継続されているのがうれしい

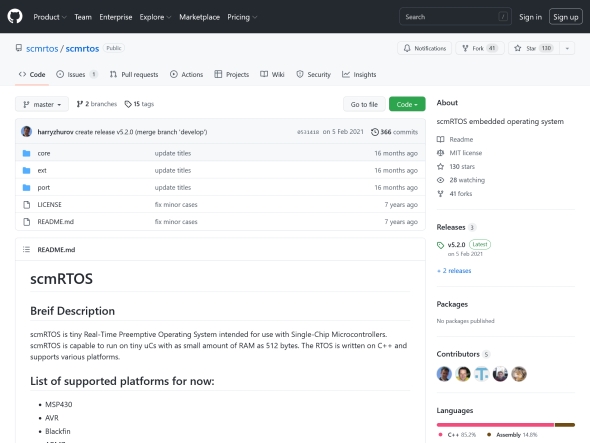

ちなみに初期のscmRTOSは、開発環境というかコンパイラがIAR EC++に限られていた。恐らくテンプレートをIAR C++に依存する形で利用していたのだと思われるが、途中からgccにも対応を追加しており、現在もIAR C++とgccというかg++の両対応の形でリリースされている。プラットフォームとしても、先述したようにMSP430/AVR8の他に、Armv8M/ARM7/STM8が加わっている。8/16ビットのサポートが継続されているのがscmRTOSの特徴でもあり、昨今の32ビットサポートをメインにしているRTOSでは難しいケースで使えるのはちょっとうれしい部分だ。ちなみにライセンスはMIT Licenseである。ソースコードの著作権そのものはscmRTOS Team(実質Zhurov氏)が保有するが、商用を含む全ての用途で自由に利用ができる。

さてscmRTOSの特徴をもう少し。scmRTOSは最大で16までのプロセスを管理できる。ただしこれらのうち1つはSystem idle processとして予約されているので、アプリケーションは最大15までである。また全てのプロセスは静的な構成になっており、動的なプロセスの生成/削除はできない。スレッドには未対応、というかスレッドの概念は導入されていない。プロセス制御はプライオリティベースになっており、プライオリティの値はuint8で設定されているので最大255レベルと思われる。また、ユーザーが独自のプロセス制御をフックして介入することも可能である。

割り込みのハンドリングも独特である。一般に割り込みのハンドリング方法としては2種類ある。1つはDirect program control flow transferというもので、ごく一般的なISRの作法だ。割り込みが入ったら現在実行中のProcess Contextを保存してからISRルーティに制御を渡すというやり方で、ISRルーティンを起動するまでの処理時間は短いがProcess Contextの格納のために余分なRAMを消費する。もう1つがSoftware interrupt program flow transferというもので、割り込みをハンドリングする専用のプロセスを用意しておき、ここがまとめて割り込みを受けた上で、割り込みの内容に応じて対応するプロセスに通知するという仕組みである。

scmRTOSはこの両方をサポートするが、特にSoftware interrupt program flow transferはアーキテクチャによって実装方法が変わるため、一部の機種ではHardware Interruptを利用してこれを実装している。例えばAVRの場合、コンパレータからの割り込みを利用してこれを実装しているそうだ。

Process間通信としては以下の4つが用意されている。

- Event Flag

- Semaphore Mutex

- Channel

- Message

Channelはあまり聞き慣れないが、キュー機能付きメッセージとでもいうべき仕組みで、read()/write()以外にpush()/push_front()/pop()/pop_back()といった、キューの順序を並び替える機能が付いたメッセージだと思えばよい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク