フォトニック結晶レーザーでLiDARを3分の1に小型化、京大と北陽電機が開発:Society 5.0科学博

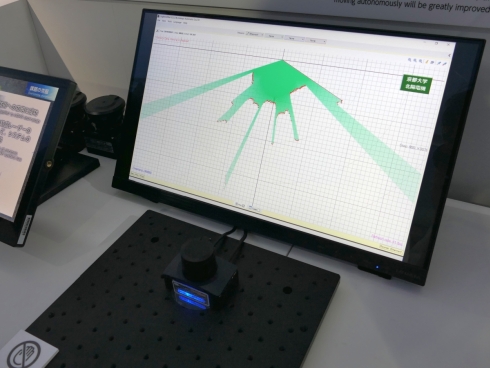

京都大学工学研究科 教授の野田進氏らの研究グループと北陽電機は、「Society 5.0科学博」において、共同開発したクラス最少のLiDARを披露した。フォトニック結晶レーザーの搭載でビーム整形のためのレンズが不要になるため、大幅な小型化を実現しており、AGV(自動搬送機)や農業機械、自動運転車など向けに事業化を進めたい考えだ。

京都大学工学研究科 教授の野田進氏らの研究グループと北陽電機は、最先端科学技術の展示会「Society 5.0科学博」(2021年7月15〜28日、東京スカイツリータウン)において、共同開発したクラス最少のLiDAR(Light Detection and Ranging、ライダー)を披露した。フォトニック結晶レーザーの搭載でビーム整形のためのレンズが不要になるため、大幅な小型化を実現しており、AGV(自動搬送機)や農業機械、自動運転車など向けに事業化を進めたい考えだ。

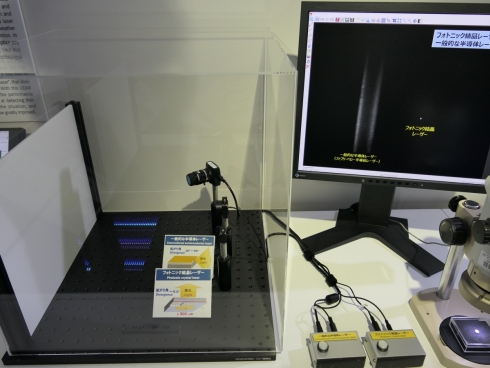

現行のLiDARの半導体レーザーは、光出力増大のため面積を拡大したブロードエリアタイプが用いられている。このブロードエリア半導体レーザーは、ビーム品質が悪く広がりが大きいため低輝度であるため、ビーム整形のための複雑な外部レンズ系や、それらレンズ系の精密な調整が必要になる。一方、フォトニック結晶レーザーは、高いビーム品質により、光出力を増大させた場合でもレンズ系を使わずに狭い拡がり角を持つ高輝度ビーム出射が可能である。

ブロードエリア半導体レーザーとフォトニック結晶レーザーの違いを示すデモ。写真右側にあるディスプレイを見ると、ブロードエリア半導体レーザーは光が縦方向に広がっているが、フォトニック結晶レーザーは1点に収束していることが分かる(クリックで拡大)

ブロードエリア半導体レーザーとフォトニック結晶レーザーの違いを示すデモ。写真右側にあるディスプレイを見ると、ブロードエリア半導体レーザーは光が縦方向に広がっているが、フォトニック結晶レーザーは1点に収束していることが分かる(クリックで拡大)野田氏らの研究グループは2020年6月、このフォトニック結晶レーザーを用いたLiDARを開発したことを発表。このときは、フォトニック結晶レーザーの高いビーム品質を生かしてシステムや調整の簡略化、分解能の向上が従来のLiDARとの違いになっており、LiDARのサイズは同じだった。今回の展示で披露したLiDARでは、高い分解能は維持したまま、フォトニック結晶レーザーのレンズフリー特性を生かして光源部と受光部を一体化することにより、従来のLiDARと比べて高さで40%減、体積で3分の1という小型化を実現している。「倉庫などでかご車を運ぶ低床型AGVのセンサーに最適な小型化を実現できているのではないか」(展示の説明員)。

なお、これらフォトニック結晶レーザー関連の研究は、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の「光・量子を活用したSociety 5.0実現化技術」などの下で進められており、2022年度のプロジェクト終了を見据えながら、実用化に向けた取り組みを加速させたい考えだ。

関連記事

自動運転車向けLiDARの開発が過熱、新方式の提案が続々と

自動運転車向けLiDARの開発が過熱、新方式の提案が続々と

レベル4以上の自動運転システムにおいて重要だとされるLiDAR。本稿では「オートモーティブワールド2020」に出展したLiDARメーカーの最新技術を紹介する。 「世界最高の解像度」を持つ「世界最小」のLiDARにつながる東芝の新技術

「世界最高の解像度」を持つ「世界最小」のLiDARにつながる東芝の新技術

東芝は2021年6月11日、ソリッドステート式LiDARの小型化と高解像度化につながる受光技術と実装技術を新たに開発したと発表した。2020年7月に同社が発表した「シリコンフォトマルチプライヤー(SiPM)」のさらなる感度向上と小型化を通じて、容積は350ccで解像度は1200×84画素、画角は24×12度のLiDARが開発可能になった。 LiDARから中核のECUまで、トヨタのハンズオフを支えるデンソー製品

LiDARから中核のECUまで、トヨタのハンズオフを支えるデンソー製品

デンソーは2021年4月9日、トヨタ自動車の高度運転支援技術の新機能「Advanced Drive」で採用された製品を発表した。Advanced Driveはレクサスブランドのフラグシップセダン「LS」と燃料電池車(FCV)「MIRAI(ミライ)」に搭載される。ドライバーは周辺を常時監視する必要があり、分類上はレベル2の自動運転に該当する。 300m先を15cm間隔で測定可能、ソニーがSPAD画素の車載用積層型TOFセンサー開発

300m先を15cm間隔で測定可能、ソニーがSPAD画素の車載用積層型TOFセンサー開発

ソニーは2021年2月18日、SPAD(Single Photon Avalanche Diode)画素を用いた車載LiDAR(Light Detection and Ranging、ライダー)向け積層型直接Time of Flight(dToF)方式の測距センサーを開発したと発表した。車載LiDAR向け積層型測距センサーとしてSPAD画素を用いたのは「業界初」(ソニー)だという。 パイオニアがLiDARの量産をスタート、生産からサポートまで国内で対応

パイオニアがLiDARの量産をスタート、生産からサポートまで国内で対応

パイオニアの自動運転関連事業を手掛ける子会社パイオニアスマートセンシングイノベーションズは2020年12月10日、近距離タイプの3D LiDAR(Light Detection and Ranging、ライダー)の量産を同年11月下旬から開始したと発表した。 LiDARの小型化と広視野角の両立へ、三菱電機の社内にそろっていた基盤技術

LiDARの小型化と広視野角の両立へ、三菱電機の社内にそろっていた基盤技術

LiDARを手掛けるサプライヤーが多い中、どのように技術的な強みを発揮するか、三菱電機 先端技術総合研究所 先進機能デバイス技術部長の山向幹雄氏に話を聞いた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク