従来比1000倍のスピードで有機分子をデザイン、IBMが無償Webアプリで体験可能に:研究開発の最前線(2/2 ページ)

かつてないほどに高まる科学の緊急性、「発見の加速」が必要に

日本IBM 理事 東京基礎研究所 所長の福田剛志氏は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に代表されるパンデミックだけでなく、食糧問題やエネルギー問題など、人類にとって解決すべき課題は山積している。そして、これらを解決するための科学の緊急性もかつてないほどに高まっている」と強調する。

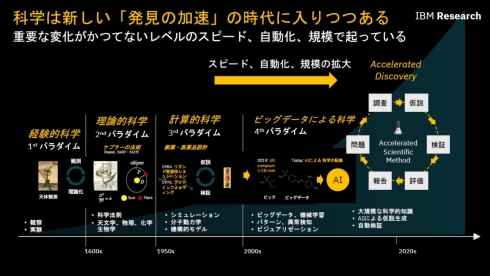

コンピュータの歴史と同期する形で活動を進めてきたIBMリサーチでは、科学が新しい「発見の加速(Accelerated Discovery)」の時代に入りつつあるとして、コンピュータ技術によってこれを実現するための研究開発を行っている。

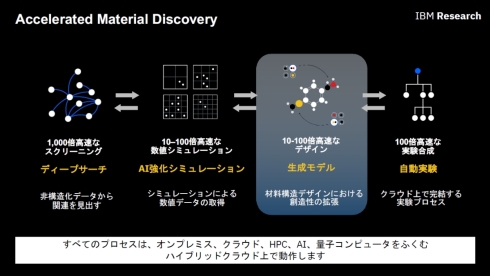

Accelerated Material Discovery技術はその1つになる。論文などの非構造化データから関連を見いだす「ディープサーチ」、従来よりも10〜100倍高速な「AI強化シミュレーション」、そしてMolGXに活用されているAI分子生成モデル、デザインした分子の効率的な合成方法をクラウド上で従来比100倍高速に実験を行って探索する「自動実験」の4つのプロセスから構成されている。

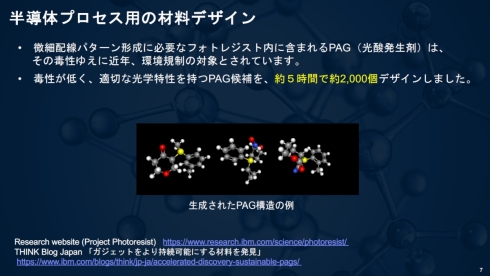

東京基礎研究所は、Accelerated Material Discovery技術の中でAI分子生成モデルの開発をリードしている。既に、半導体製造の必須材料であるフォトレジスト内に含まれる毒性の高いPAG(光酸発生剤)について、毒性が低くかつ適切な光学特性を持つ候補物質を5時間で2000個デザインするという成果を得ている。

また、2020年11月に長瀬産業が発表した新材料探索プラットフォーム「TABRASA」にもAI分子生成モデルが用いられているという。武田氏は「AI分子生成モデルを活用することで、分子のデザインのスピードは従来の数十倍から最大1000倍に向上できる」と述べる。

なお、現在のAI分子生成モデルは有機分子全般を対象としており、低分子や中分子だけでなく、高分子などにも対応している。ただし、金属化合物などの無機分子には対応しておらず今後の課題になるもようだ。

関連記事

AIでAIのための新材料が見つけられるのか、長瀬産業の取り組み

AIでAIのための新材料が見つけられるのか、長瀬産業の取り組み

エレクトロニクス製造および実装技術の展示会である「インターネプコン ジャパン2020」(2020年1月15〜17日、東京ビッグサイト)の特別講演に、長瀬産業 執行役員 NVC室室長の折井靖光氏が登壇。「マテリアルズインフォマティクスプラットフォームの開発〜AIは新材料を見つけることができるのか?〜」をテーマに講演した。 ホンダが挑む高効率材料開発、マテリアルズインフォマティクスの活用に向けて

ホンダが挑む高効率材料開発、マテリアルズインフォマティクスの活用に向けて

アンシス・ジャパン主催のオンラインイベント「Ansys INNOVATION CONFERENCE 2020」のAutomotive Dayにおいて、ホンダは「マテリアルズインフォマティクスを活用した高効率開発のための材料データベース」をテーマに講演を行い、同社の材料データベース導入、マテリアルズインフォマティクスの取り組み事例を紹介した。 帝人は日立との「情報武装化」でマテリアルズインフォマティクスを加速する

帝人は日立との「情報武装化」でマテリアルズインフォマティクスを加速する

帝人が、新素材の研究開発におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に向けて、日立製作所との協創を始める。帝人と日立は今回の協創をどのように進めていこうとしているのか。両社の担当者に聞いた。 トーヨータイヤがマテリアルズインフォマティクス採用、新材料開発で

トーヨータイヤがマテリアルズインフォマティクス採用、新材料開発で

TOYO TIREは2020年4月22日、「マテリアルズインフォマティクス」を利用したゴム材料の特性予測技術や材料構造の最適化技術を開発したと発表した。新たに構築したシステムによって、材料の特性や配合の推測値を高精度に出力する。 全固体電池はマテリアルズインフォマティクスで、変わるパナソニックの材料研究

全固体電池はマテリアルズインフォマティクスで、変わるパナソニックの材料研究

マテリアルズインフォマティクスによって二次電池や太陽電池の材料開発で成果を上げつつあるのがパナソニック。同社 テクノロジーイノベーション本部の本部長を務める相澤将徒氏と、マテリアルズインフォマティクス関連の施策を担当する同本部 パイオニアリングリサーチセンター 所長の水野洋氏に話を聞いた。 マテリアル・インフォマティクス用SaaSサービスの立ち上げを支援

マテリアル・インフォマティクス用SaaSサービスの立ち上げを支援

日本アイ・ビー・エムの支援により、長瀬産業は、マテリアルズ・インフォマティクス用SaaSサービスを核とした新材料探索プラットフォーム「TABRASA」を開発した。素材に関する文献やデータをAIが解析し、ユーザーが求める新材料を提案する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- ホームエレベーター事業の合弁解消、AI活用ビル管理に資源集中

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

- 日立が設備故障診断を支援するAIエージェント、新しい障害でも対応を明確に指示

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

コーナーリンク

日本IBMの福田剛志氏 出典:日本IBM

日本IBMの福田剛志氏 出典:日本IBM