PFNがGreen500で世界記録を達成した理由、独自発想のスパコン用プロセッサとは:人工知能ニュース(2/2 ページ)

最適化処理で計算効率を「約3倍」にまで向上

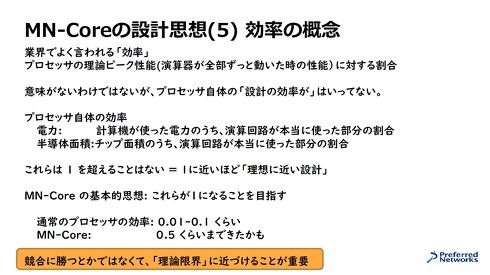

こうした従来型のプロセッサ設計の「工夫」に対して、PFNは「消費電力のうち、演算回路が使った電力量の割合」と「チップ面積のうち、演算回路が使った部分の割合」をともに最大化するようなプロセッサの開発を目指した。「これらの割合が1に近い値であればあるほど、理想的なプロセッサ設計であると考える。その結果生まれたのがMN-Coreだ」(牧野氏)。

各MABが適切なタイミングでデータと命令の受け渡しと回収を順次行う仕組みを作ることで、プロセッサ全体で効率よい計算処理を実行するようにした。また、このプロセッサをMN-Coreに搭載した上で、MN-Coreの設定やHPL処理用ソフトウェアの最適化処理を行えば、計算効率性のさらなる向上が見込めるという。

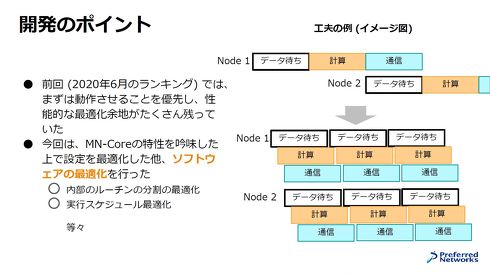

具体的には、通常のHPL処理用ソフトウェアでは「データを待つ」「計算する」「(次のノードへの)通信を行う」という一連の計算処理を行う。当然だが次のノードは前のノードからデータを通信で受け取るまで計算プロセスへは進めない。一方で内部ルーティンの分割最適化や実行スケジュールの最適化といった処理を施すことで、計算が終了した箇所から次のノードへとデータを逐次送れる。これによって、計算効率は「単純計算で約3倍」(PFN)に向上するという。

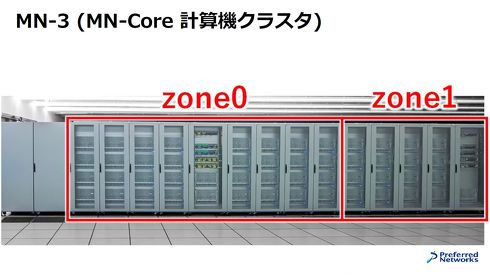

PFN 執行役員 計算基盤担当VPである土井裕介氏は「2020年6月時点でのGreen500ではMN-Coreの動作がしっかり行えるようにすることを優先したため、正直に言えば最適化余地を多く残したままベンチマークを測定することになってしまった。一方で同年11月に発表したGreen500では、最適化処理をしっかりと行った結果、計算効率は10ポイント以上改善し、電力効率も20%以上改善して26.04 Gflops/Wを達成した。なお、MN-3は『ZONE 0』と『ZONE 1』と呼ばれる計算機クラスタが存在するが、今回の性能測定時にはZONE 0のみを稼働させて計測した」と説明した。

土井氏は今後のMN-Coreの開発展望について「2020年11月のGreen500では、MN-Coreが単に高い理論値性能を持つだけでなく、ソフトウェアを活用することでしっかりと高いパフォーマンスが出せると分かった。計算実行スケジュールをしっかり組んで最適化できなければ、ソフトウェアの計算効率はかえって低下してしまうが、こうした問題をクリアした。一方で、当社はHPL処理に特化したソフトウェアだけを開発したいというわけではない。今回開発した最適化手法を、現在開発している深層学習ソフトウェアスタックへと移植することを目指したい」と語った。

関連記事

ポスト「京」のプロセッサ「A64FX」はArmベースながら異彩放つ重厚系

ポスト「京」のプロセッサ「A64FX」はArmベースながら異彩放つ重厚系

「Arm TechCon 2018」では、Armのアーキテクチャライセンスを基に開発が進められている、次世代スーパーコンピュータのポスト「京」(Post-K)向けのプロセッサ「A64FX」に関する講演が行われた。 スパコン性能ランク4部門首位の「富岳」が目指した「役立つスパコン」の意味

スパコン性能ランク4部門首位の「富岳」が目指した「役立つスパコン」の意味

アンシス・ジャパンは2020年9月9〜11日の3日間、オンラインイベント「Ansys INNOVATION CONFERENCE 2020」を開催。そのスペシャルライブセッションとして、富士通 プラットフォーム開発本部 プリンシパルエンジニアの清水俊幸氏が「計算性能世界一を達成した国産スーパーコンピュータ、システム開発責任者が語る成果の陰に隠れた幾多の課題克服と技術者たちの挑戦」をテーマに講演を行った。本稿ではその内容を紹介する。 スパコン性能ランキングで日本がトップに、TOP500は「富岳」でGreen500は「MN-3」

スパコン性能ランキングで日本がトップに、TOP500は「富岳」でGreen500は「MN-3」

2020年6月22日に、オンラインで開催中のHPCの国際会議「ISC2020」で発表された複数のスーパーコンピュータランキングにおいて、日本のシステムが1位を獲得した。TOP500の1位は理化学研究所と富士通が共同開発した「富岳」、Green500の1位はPFNが開発した「MN-3」が入った。 「ロボットはPCと同じ道をたどる」PFNが描くロボットの将来像

「ロボットはPCと同じ道をたどる」PFNが描くロボットの将来像

「CEATEC JAPAN 2018」(2018年10月16〜19日、千葉県・幕張メッセ)の基調講演にPreferred Networks(以下PFN)代表取締役社長兼最高経営責任者の西川徹氏が登壇。「全ての人にロボットを〜Robots for Everyone」をテーマに講演した。 HPCとAI性能を両立したポスト「京」のCPU、ウエハーが初公開

HPCとAI性能を両立したポスト「京」のCPU、ウエハーが初公開

富士通は2019年5月14日、同社のプライベートイベント「富士通フォーラム2019 東京」(2019年5月17日、東京国際フォーラム)の内覧会で、次世代スーパーコンピュータであるポスト「京」に搭載されるプロセッサ「A64FX」のウエハーが初公開された。 「富岳」が世界1位になった日、Armが手に入れた2つの勝利

「富岳」が世界1位になった日、Armが手に入れた2つの勝利

たまたまですが、6月22日はArmにとって特別な日になりました。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 炭素繊維市場創出の“場”として機能する金沢工大 ICC、参加企業が見いだす意義

- 選択肢を絞り使い勝手を向上、貝印が設計した“刃1本”のブレンダー

- 製造業に求められる人材戦略とは 鍵を握る「スキルデータ管理」

- カナデビアと日鉄エンジニアリング、環境分野強化で経営統合に向けた検討を開始

- 必要なのは「やりたいこと」だけ 中小製造業こそDXすべき理由

- 対外2兆ドル、対内0.2兆ドル――日本の直接投資構造から見る特異性

- 製造業のIT運営変革に向け、日本特殊陶業とSCSKの共同出資会社が事業を開始

- DXの先を見据えたQXに取り組む東芝 量子社会の実現に向けた“痛みを伴う歩み”

- ニデックの会計不正の温床となった6つの原因とは? 改善計画を公表

- 会計不正問題で揺れるニデック、原因は「短期的収益を重視し過ぎる傾向」にあり

コーナーリンク

PFNの土井裕介氏

PFNの土井裕介氏