特許侵害の証拠収集で専門家による現地立ち入り調査が加わった改正特許法:知財ニュース

日本弁理士会は、2019年5月17日に法律第3号として公布された「特許法等の一部を改正する法律案」について、法改正のポイントを解説した。

日本弁理士会は2019年7月23日、同年5月17日に法律第3号として公布された「特許法等の一部を改正する法律案」について、法改正のポイントを解説した。

今回の法改正は、デジタル変革やオープンイノベーションの動きが加速し、中小企業やベンチャー企業が優れた技術力をもって活躍する中、取得した特許で大切な技術をしっかりと守れるよう訴訟制度を改善するもので、「これまで細かな改正はあったが、今回は知財訴訟システムを強化する内容を含む、約20年ぶりの大改正となった」と日本弁理士会 特許委員会 副委員長の中尾直樹氏は語る。

そもそも特許は公開されているため侵害が容易で、その割に(証拠は侵害者側に偏在することが多いため)立証が難しく、過去に刑事事件になったケースもないため抑制しにくいという特殊性があり、既存の枠組みでは「侵害した者勝ち」になりやすかったという。今後、そうならないための配慮がより一層求められるため、今回の改正では、新制度の追加および内容の明確化(曖昧だった点を新たに条文で明確にした)が図られている。

伝家の宝刀としての存在感が期待される査証制度

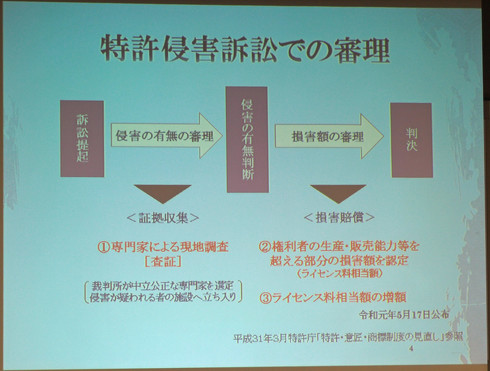

訴訟提起において特許侵害の有無を確認する際、証拠収集が重要となる。これまで裁判所命令による書類提出の枠組みはあったが、新たに裁判所が選定した中立的な専門家による現地立ち入り調査(査証)が加わった。「査証による証拠収集は、製品を分解しても分からないような製造方法やプログラム、市場に出回っていないようなB2B製品、さらには持ち出すことが困難な大掛かりな工場設備などが対象となる場合に有効となる」(中尾氏)。

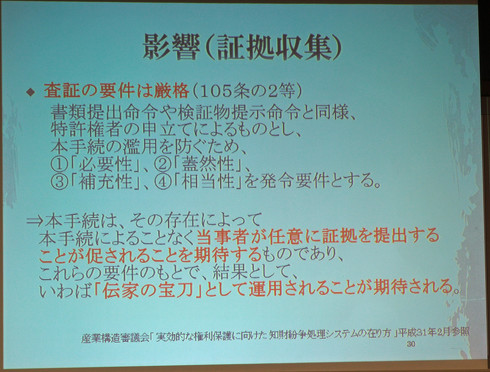

ただし、査証はその“存在”により、当事者が任意に証拠を提出することを促すもので、伝家の宝刀としての意味合いが強く、「査証制度が存在することで、書類提出命令などの他の証拠収集手続きがこれまで以上に円滑に運用されることを期待する」(中尾氏)という。

そのため、査証の要件は厳格に設定されており、「侵害行為の立証に必要(必要性)」「特許権侵害の蓋然性(蓋然性)」「他の手段では証拠が十分に集まらない(補充性)」「相手方の負担が過度にならないこと(相当性)」などが明文化され、査証の対象も国内施設に限られる。また、秘密保護の仕組みも含まれ、立ち入りを受ける側からの専門家選定に対する異議申し立て、報告書中の秘密情報の黒塗り、専門家の秘密漏えいに対する刑事罰などが規定されている。

その他、今回の改正では、特許侵害訴訟において侵害が認められた場合の損害額の推定に関する明確化も図られている。

関連記事

2020年、意匠法はどう変わる? 物品だけでなく画像や空間、そして光も対象に

2020年、意匠法はどう変わる? 物品だけでなく画像や空間、そして光も対象に

「特許法等の一部を改正する法律案」が2019年5月10日に可決・成立し、同年5月17日に法律第3号として公布された。これを受け、来年(2020年)にも新たな法制度がスタートする。今回の改正で製品デザインの保護に関わる「意匠法」はどのように変わるのか? 日本弁理士会意匠委員会 委員長の布施哲也氏が解説した。 作ったモノを売るときに知っておきたい「法律」の話

作ったモノを売るときに知っておきたい「法律」の話

個人でモノづくりを楽しんでいる皆さんの中には、「自分の作品を売ってみたい」と考える方もいるはずだ。しかし「売る」となると、何に注意したらいいのか全く分からない……。そんなときに知っておきたい「法律」の基本について、シティライツ法律事務所の水野祐弁護士に伺った。 TPP発効による知財への影響は?「国内製造業にとってメリット大きい」

TPP発効による知財への影響は?「国内製造業にとってメリット大きい」

日本弁理士会が東京都内で記者会見を開催。同会会長の渡邉敬介氏による活動報告を行うとともに、2018年12月末に発効したTPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)に伴う知財への影響について説明した。 AI関連の特許出願が急増傾向、米中両国が突出

AI関連の特許出願が急増傾向、米中両国が突出

経済産業省は、特許庁が実施したAI関連発明の特許出願状況に関する調査結果を発表した。2017年の国内のAI関連特許出願件数は、前年比約65%増の3065件だった。 特許情報提供サービスにAI活用のオプションを追加

特許情報提供サービスにAI活用のオプションを追加

日立製作所は、特許情報提供サービス「Shareresearch」の新機能として、AIを活用した「AI読解支援オプション」「自動分類付与オプション」「技術マップオプション」という3つのオプションを追加し、発売した。 約8400万件の海外特許情報を提供する、特許情報提供サービスのオプション

約8400万件の海外特許情報を提供する、特許情報提供サービスのオプション

日立製作所とクラリベイト・アナリティクス・ジャパンは共同で、企業の海外事業戦略立案に必要となる、海外特許文献調査を効率化するサービスを開発した。海外特許情報を翻訳・要約したグローバル特許データベースを閲覧可能になる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「中国のスペースX」銀河航天は衛星をどう量産するのか 製造デジタル基盤の全貌

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク

日本弁理士会 特許委員会 副委員長の中尾直樹氏

日本弁理士会 特許委員会 副委員長の中尾直樹氏