第39回 IBISのPackage Model:前田真一の最新実装技術あれこれ塾(3/4 ページ)

3.IBISのPackage定義

IBISモデルでは、どのバージョンでも完全な双方向の互換性が取られています。これは、IBIS Version1(1992年)で規定された規格なのですが、その後、バージョンアップで規定された内容は全てがオプション扱いになります。信号の高速化に応じて、より解析精度を上げるために後から追加された規格は全てオプション扱いとなります。これまで説明してきた長さのないR、L、CのIBIS Packageモデルの定義もVersion1の必須規格のことです。

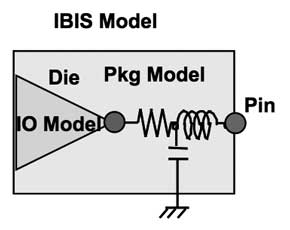

IBISでもVersion2以降、信号の高速化に対応して、パッケージモデルの定義も改善してはきましたが、オプション扱いで定義も面倒なので、普及していないのが現状です。Version1では、パッケージはR、L、Cが各1つのモデルとして定義されます(図12)。

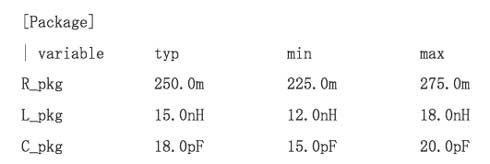

このモデルは、必須条件として、パッケージ全体に共通の値として設定する必要があります(図13)。

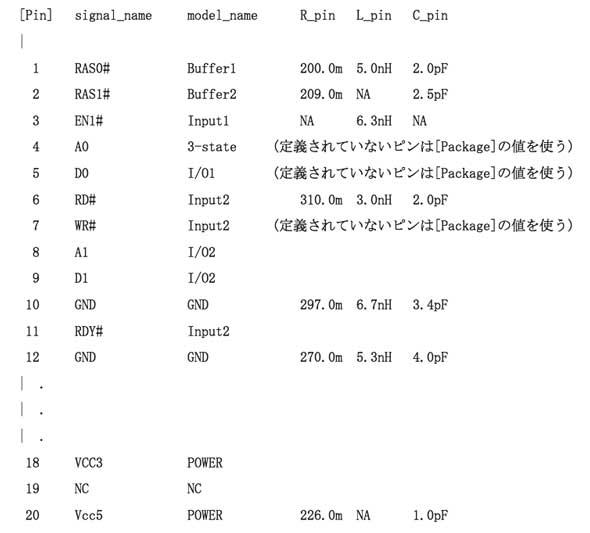

しかし、基板内配線は、ピンごとに配線の形状や長さ、特性が異なります。そこで、オプション定義として、ピンごとにR、L、Cの値を定義できるようにしています(図14)。

ピンごとのR、L、C定義はオプション定義なので、定義しなくても解析はできます。

IBISでは、ピンごとのR、L、C定義がある場合は、この定義を使い、この欄がブランク(無定義)の場合は、全ピン共通に、パッケージ定義での値(図13)を使用することになっています。

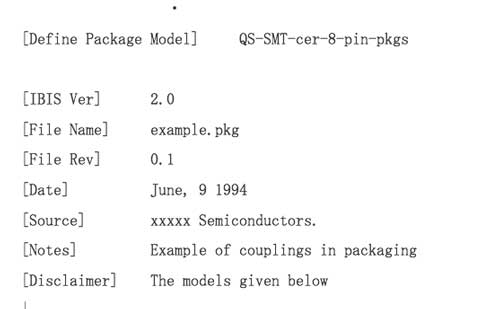

Version2(1994)ではパッケージモデルに対して、大きなバージョンアップが図られました。しかし、当然ですが、これらの改善はオプション扱いです。大きな変更は2つあり、1つは1つのIBISファイルに複数のパッケージモデルが定義できるようにしました。

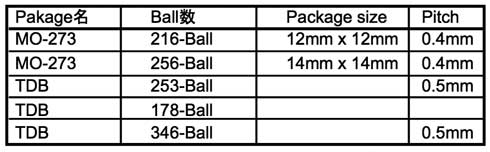

これは、現在多くのLSIがサポートしているように、1種類のICチップに対して、複数のパッケージタイプが選べる場合(図15)、解析モデルを共通化するための機能です(図16)。

この機能は、現在でもよく使われています。

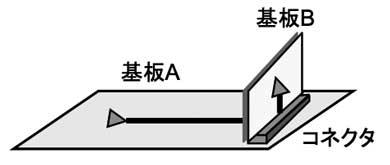

2つ目の改善は、解析精度の向上のための改善ですが、目的はクロストーク・ノイズの解析で、各ピン相互の結合(L、C)を定義するものです(図17)。

しかし、パッケージ内配線は伝送線路としては定義していないので、依然、1段の定義で、長さの定義もありません。

主にこの定義は基板と基板を接続するコネクタのモデルの定義に使えます。コネクタをモデル化できることによって、複数の基板にわたる信号の解析ができるようになりました(図18)。

しかし、この、ピン相互の結合モデルは、モデルを作成する側で結合を測定する必要があり、手間が掛かります。しかし、当時の信号速度では、パッケージ内のクロストーク・ノイズはそれほど大きな影響がなかったので、あまり使われてはいません。

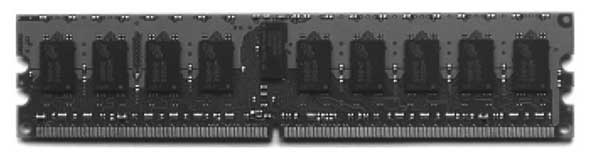

Version3(1997年)になって、パッケージ内配線を伝送線路として解析できる定義が規格化されました。この定義は、パッケージ内基板の配線を解析するというよりも、標準化されたメモリ・モジュール(図19)や、MCM(Multi Chip Module)(図20)などのモジュールと基板配線を一体で解析することを主目的として考えられました。

このため、IBISでは、同じ定義が「Package Model」と「Board Description」の2カ所で定義されています。

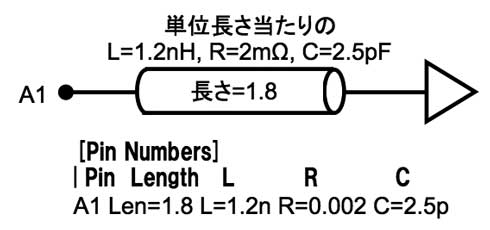

この定義は、物理的な配線そのものを定義します。具体的には、配線の単位長さ当たりのL、C、Rの大きさと、長さを定義します(図21)。

長さ情報があるので、遅延の解析ができ、配線を伝送線路として解析ができます。

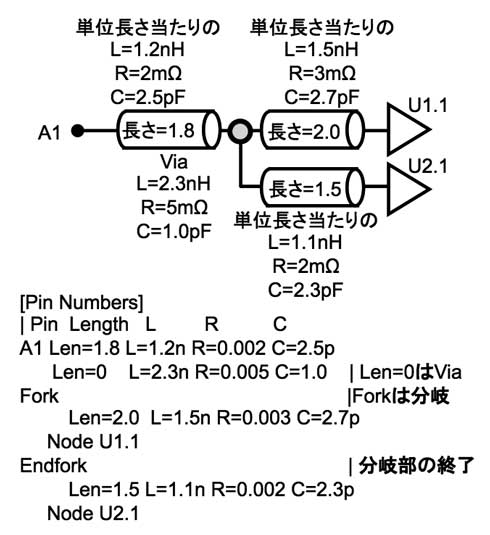

さらに、分岐配線やビアの定義もできるようになっています(図22)。

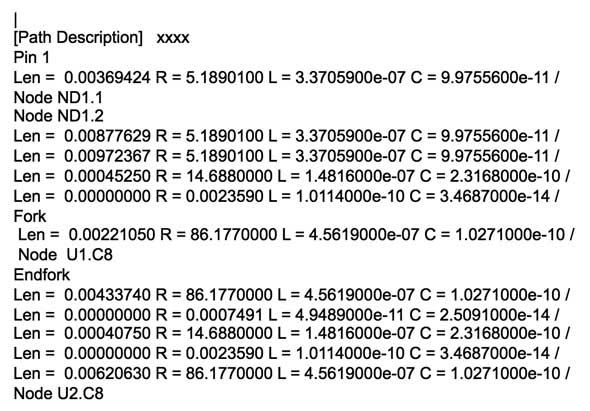

この定義は配線間の結合は定義できませんが、個々の配線の特性は、伝送線路として、基板配線と同様に解析することができます。せっかくの定義なのですが、レイアウト情報が全て分かってしまうため、パッケージの定義にはあまり使われていません。しかし、DIMMメモリ・モジュールのモデルではMicron Technologyがこの「Board Description」を使ったIBIS Modelを提供しています(図23)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- これ板金? ちょっと何言っているかよく…第38回優秀板金製品技能フェア各賞紹介

- 「そのラダープログラム10年後も読めますか」――オムロンが描くAI活用

- 同じ原理は超高速で走る“あれ”にも! ある装置の音

- AGVか、それともAMRか……無人搬送機導入時の注意点

- DMG森精機と東大がMXセンターを設立、森氏は“機上計測”に関心

- 「深夜特急」のイラン

- 物流自動化は「入れて終わり」ではない、本社と現場の分断を越える“キーマン”とは

- ロックウェル「自律型工場」への道筋、5つのステップと7つの技術要素

- 2033年に年間1万人相当の供給体制、第1弾は手足のシンクロ可能な移動ロボ

- 鋳造/鍛造品向け切削加工AIの共同開発合意、アルムと神戸製鋼所

コーナーリンク

図12:IBISのパッケージモデル

図12:IBISのパッケージモデル 図13:パッケージ全体の定義(IBISスペックより引用)

図13:パッケージ全体の定義(IBISスペックより引用) 図14:ピンごとの定義(IBISスペックより引用)

図14:ピンごとの定義(IBISスペックより引用) 図15:同一ICでもパッケージが異なる(JEDEC LPDDR3 規格のパッケージ)

図15:同一ICでもパッケージが異なる(JEDEC LPDDR3 規格のパッケージ) 図16:package Model定義(IBISスペックより引用)

図16:package Model定義(IBISスペックより引用)

図18:複数基板間の解析

図18:複数基板間の解析 図19:メモリモジュール(SIMM)

図19:メモリモジュール(SIMM) 図20:MCM(Omega Technology)

図20:MCM(Omega Technology) 図21:IBISの配線定義

図21:IBISの配線定義 図22:ビアや分岐の定義

図22:ビアや分岐の定義 図23:DIMMのIBISモデル(例)

図23:DIMMのIBISモデル(例)